O escritor esteve em Portugal para participar no festival de Óbidos. Em Lisboa, sem se armar em turista, andou a percorrer as capelinhas literárias: Camões, Pessoa e Saramago.

Pronunciar o nome do escritor Salman Rushdie é recordar a fatwa que o amaldiçoou de morte por ter publicado o romance Versículos Satânicos. Esteve escondido e rodeado de guarda-costas durante mais de uma década e ainda hoje tem um par de homens de corpo treinado sempre por perto. Não que o queira, mas os serviços secretos portugueses – SIS – acharam melhor prevenir em vez de remediar. A vigilância não evitou que Rushdie peregrinasse durante um dia por Lisboa, após ter estado no Festival Literário de Óbidos, o Folio.

Não o fez como simples turista. Portugal e a sua história está muitas vezes presente nos seus livros, como é o caso do mais recente – Dois Anos, Oito Meses e Vinte e Oito Noites –, um título que, somadas as noites, dá as mil e uma de Xerazade, e em que o autor conta a história de Gerónimo Manezes, a personagem de que mais gosta neste romance e que descenderá de algum Menezes português: «Com o passar do tempo, as pessoas começaram a pronunciar mal os nomes. Ele é de Goa, membro dessa minoria cristã que tinha sempre nomes portugueses devido à presença colonial.» Além de Menezes, há muitos outros nomes lusos na sua obra, tal como Camões, personagem de O Último Suspiro do Mouro. Uma inspiração vinda do poeta português, que Salman Rushdie visitou na praça com o seu nome em Lisboa e com a estátua de quem quis tirar uma fotografia.

No próximo romance, que está três quartos escrito, não existem nomes portugueses: «Peço desculpa», diz, sorrindo. Em Salman Rushdie, o sorriso e até a gargalhada estão sempre presentes.

Camões não foi o único escritor português com quem quis tirar uma fotografia e, assim como milhões de estrangeiros que sobem até ao Chiado, também se sentou na cadeira ao lado de Fernando Pessoa, ali tão perto de A Brasileira, e lá se fez fotografar.

«Conheci Pessoa através da leitura de O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago. Eu era um grande fã de Saramago e tive a sorte de o conhecer razoavelmente.»

Não foi por acaso, confirma-se, que nesta peregrinação lisboeta também fez questão de visitar a Casa dos Bicos, onde se deparou com uma boa recordação: «Encontrei lá uma fotografia nossa em Santiago de Compostela, onde nos conhecemos.»

Quanto a Pessoa, Rushdie revela que ficou muito surpreendido com os heterónimos: «É uma obra apaixonante e espantosa como nunca vi entre escritores.»

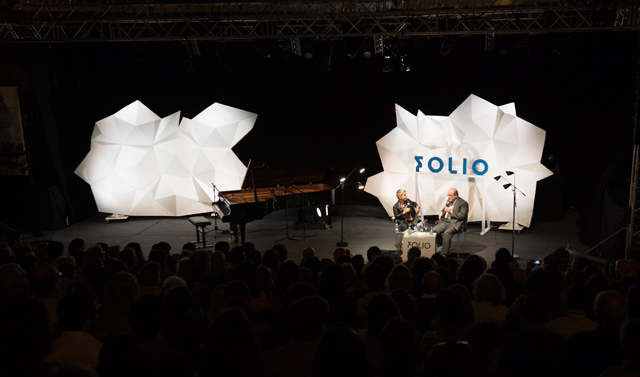

À provocação de que mais parece um ator do que um escritor tal é o à-vontade no momento em que sobe ao palco, como aconteceu em Óbidos, Rushdie volta a sorrir e garante que ficou surpreendido com o entusiasmo da audiência portuguesa: «Existem muitos escritores que não gostam da coisa pública, mas eu aprecio estar com os meus leitores porque escrever ou ler são situações de recolhimento. Tenho a sorte de os meus editores em Portugal publicarem tudo o que escrevo e manterem os livros disponíveis. Por isso, tenho uma boa presença no país há muito tempo.»

(Salman Rushdie no Festival FOLIO. Fotografia Henriques da Cunha/Global Imagens)

A recordação das suas visitas anteriores a Portugal, a Lisboa e ao Porto várias vezes, leva-o ao Palácio de Queluz, nos anos 1980: «Estive lá, num festival literário fabuloso organizado por Ann Getty, que foi o mais luxuoso evento literário de toda a história da literatura. Fomos instalados no Hotel Ritz, havia limusinas para nos levar até ao palácio, onde se reuniram muitos dos grandes escritores mundiais. Foi um encontro deslumbrante, que ficou marcado por ser a primeira vez que os escritores russos de verdade foram autorizados pelas autoridades a deixar a Rússia em vez de enviarem os escritores do regime. Tatiana Tolstói nunca tinha saído do país durante toda a sua vida, e convidaram os russos emigrados, como o Nobel, Joseph Brodsky. E também lá encontrei Antonio Tabucchi, Ian McEwan, Martin Amis… Estavam todos.»

A presença de Portugal nos seus livros não acontece apenas devido a essas boas memórias, como esclarece: «Na Índia, houve uma presença colonial portuguesa muito forte em Goa e o catolicismo romano espalhou-se no país devido a essa presença. Ainda hoje muitas pessoas dessa parte da Índia têm nomes portugueses, que permanecem em sucessivas gerações de cidadãos indianos cristãos, muitos deles falavam português como segunda ou terceira língua.» Como história puxa história, Rushdie acrescenta: «Há uma parte de Bombaim, Bandra, onde O Último Suspiro do Mouro se passa, que se mantém uma área onde vivem muitos cristãos e onde é quase impossível a alguém não cristão comprar um apartamento. Não vendem porque querem preservar a área como cristã, local onde vivem muitas pessoas que se chamam Pinto ou Fernando. Aliás, tenho amigos escritores indianos que têm esse legado: o Jerry Pinto ou Naresh Fernandes. São nomes muito comuns por causa do colonialismo.»

Quanto a ter posto duas famílias portuguesas nesse livro, Rushdie explica que o primeiro contacto entre a Índia e o Ocidente foi com a chegada de Vasco da Gama: «Esse momento é o início de tudo, e Gama não ia para conquistar mas para fazer comércio, porque aquela costa era famosa pelas especiarias picantes, a pimenta e a canela, ingredientes que deixavam a comida europeia com mais sabor. Daí que haja muita gente na Índia que também tenha como apelido Da Gama, foi um nome que ficou. Em Cochim até há uma igreja onde se pode ver o túmulo do navegador, mesmo que já lá não esteja porque uma dúzia de anos depois foi trasladado para o Mosteiro dos Jerónimos.»

Adianta como a sua ligação literária com Portugal começa: «Como queria escrever um romance sobre minorias na Índia, escolhi essa pequena minoria cristã e acrescentei uma minoria ainda menor de judeus, criando então casamentos entre eles, de que resultaram minorias ainda mais pequenas, para mostrar que houve um tempo na Índia em que as pessoas não queriam que a experiência espiritual fosse uma única. Foi por isso que fiquei muito feliz ao tirar uma fotografia ao lado da estátua de Camões, porque usei o seu nome numa das personagens.»

Com o rio Tejo ao fundo, pergunta-se porque é que decidiu colocá-lo, e ao Douro também, nesse seu livro. Ouve surpreendido a questão e responde de imediato: «Estudei História na universidade e sei a sua importância [do rio Tejo] nas campanhas militares; quanto ao Douro, conheço a presença das companhias de vinho do Porto que, historicamente, são propriedades inglesas. Além de ter estado junto deles várias vezes, li sobre esses rios. Quero sempre conhecer o material com que trabalho, por isso não é difícil recuperar as recordações, mesmo que com o passar do tempo confie cada vez menos na minha memória. Agora confirmo as lembranças cada vez mais porque a memória brinca connosco e tem os seus truques; pensamos que uma determinada igreja está numa rua mas afinal encontra-se duas ruas acima. Esses são erros estúpidos que não quero fazer, portanto verifico tudo o que coloco nas páginas.»

Salman Rushdie muda o rumo da conversa e alerta para o facto de estar perto de cumprir 70 anos de vida e considerar que é tempo de fazer outras coisas.

«Já disse a mim próprio que após acabar o próximo romance irei fazer alguma coisa diferente em vez de começar outro livro.» Quando se lhe pergunta o quê, o escritor volta a sorrir: «Talvez seja a oportunidade de finalmente tentar aos 70 anos fazer tudo o que ainda não consegui.»

E confessa: «Eu queria ser ator quando era jovem, esse era o meu sonho, desfeito porque apenas consegui pequenos papéis. Hoje, lamento não ter lutado um pouco mais, pois agora se me escolherem para um elenco sou demasiado conhecido e será difícil para o público ver-me como uma personagem em vez de Salman Rushdie vestido como personagem. Terei de tornar-me noutra coisa e mudar o meu aspeto completamente, tal como pôr um nariz falso e mais cabelo. É o que faz ter ficado conhecido por uma profissão.»

O desejo de mudar de vida aos 70 anos continua a dominar a conversa: «Quando se é jovem temos a fantasia de que podemos ser muitas coisas e eu sempre pensei que estaria mais envolvido em teatro. No entanto, gosto tanto desta arte e nunca escrevi uma peça, apenas colaborei na adaptação de dois livros para teatro.» Seria capaz de escrever uma peça? «Sinto-me surpreendido por ter chegado a esta idade e nunca o ter feito», diz, «até porque a minha grande paixão é o cinema e não a literatura, e sou um grande “aficionado”. Também nessa área só uma vez na minha vida é que escrevi um guião sobre um livro meu. Surpreende-me não ter feito mais nessa área. Vivemos num tempo em que as séries de televisão são muito interessantes e há muita gente que me pede para desenvolver alguma coisa nessa área. Eu estou interessado, mesmo que não saiba o que fazer. Será o meu próximo desafio, espero.»

Ao falar do seu interesse no cinema, vem à memória uma página da sua autobiografia sobre os tempos escondidos após a ameaça do islão à sua vida, o livro Joseph Anto, em que conta uma zanga com o produtor português Paulo Branco: «Oh meu Deus, lembra-se disso… Esse foi um momento muito estranho, mas não foi bem ele que estava em causa, era mais a dificuldade em chegar a um acordo com o realizador Raoul Ruiz, que queria filmar O Chão Que Ela Pisa, mas a nossa relação nunca funcionou, nem senti que o meu trabalho estivesse em mãos seguras e que entendiam a natureza do meu romance. Portanto, o filme não aconteceu e ainda bem. Paulo Branco é um dos grandes produtores independentes e fez centenas de filmes, o problema foi com o realizador.»

(Salman Rushdie no Festival FOLIO. Fotografia Henriques da Cunha/Global Imagens)

Questiona-se Rushdie sobre a presença frequente de profetas no seus livros, mas essa é uma situação de que não quer falar muito, porque considera ser produto de uma sátira e nunca muito bem retratados nos seus livros: «A ideia de se adivinhar o futuro não me agrada e na minha vida desconheço tudo o que me irá acontecer depois de amanhã. Perguntam-me quem vai ganhar as eleições americanas e eu não sei o que dizer. Posso referir o que penso, o que considero certo ou errado, o que gostaria que acontecesse, nada mais. E esta é uma grande questão, até porque espero que estejam errados os que acham que Donald Trump vai ganhar. Há cinco semanas também o pensava, mas têm sido tempos maus para a sua campanha e espero que haja mais semanas más para ele.»

Desfaz o ar sério dos últimos instantes quando se lhe diz que o leitor ri-se enquanto lê os seus livros. Também se ri enquanto os escreve? «Às vezes. Neste livro queria ser descontraído e divertido e só após ter encontrado a solução para os problemas do registo e aquilo que queria transmitir, o que às vezes demora bastante tempo, é que me diverti a fazê-lo.»

Neste último romance há uma situação estranha, a presença de referências pouco habituais para um homem da sua idade, como as dos fenómenos da juventude: «Eu não sou um escritor igual aos outros, é só o que posso dizer. Escrevo sobre o mundo que observo e é muito importante não ficarmos parados no tempo e ter apenas um grupo de amigos com a mesma idade. Tal como faço no que leio, porque o normal quando se envelhece é parar de ler as novidades dos escritores mais novos do que nós. O que é um erro, pois repara-se, como acontece com o Woody Allen, que não perceciona como os mais novos estão a viver de forma diferente. Num dos seus filmes, põe a Emma Stone a dizer uma deixa que jamais uma pessoa da sua idade diria. Ou seja, como não quero fazer esse tipo de erros estúpidos por se desconhecer o que se retrata, tenho amigos num grande espetro de idades e sinto-me capaz de ter o pulso do que está a acontecer. Uma das coisas que inspiram este livro é essa nova geração de escritores americanos muito mais novos do que eu, que são imigrantes vindos de todo o lado – Junot Diaz, por exemplo – que trazem o mundo atual para a literatura americana.»

Salman Rushdie revê neles a verdadeira literatura americana, por isso refere que «a América tem sido muitas vezes enriquecida pelos imigrantes», que agora não são apenas italianos ou judeus, mas que vêm de todo o lado e a alimentam. Aproveita para avisar: «Também eu sou agora um cidadão americano.» Continua: «Ler os escritores mais novos dá-me ideias, porque a inspiração nem sempre vai dos mais velhos para os mais novos, pode ser ao contrário.»

É altura de fazer a avaliação do estado do grande romance americano, sobre o qual Rushdie tem uma perspetiva muito clara: «Ninguém comprou o Cidade em Chamas, do Garth Risk Hallberg. Ele coloca o romance num período que conheço muito bem, uma Nova Iorque que desconhece por ser demasiado jovem. Portanto, baseia-se mais em investigação do que em experiências vividas. Nesse tempo, era uma cidade muito diferente, pobre e cheia de vendedores de droga, prostitutas, e a Times Square estava cheia de cinemas porno, mas era uma cidade barata, para onde ia toda a gente que criava: pintores, realizadores, atores, escritores, dançarinos, todos. E esse espírito não está no livro.» Prefere falar de Jonathan Franzen: «Gosto dele, tal como de todos os escritores que se chamam Jonathan: Franzen, Littel, Safron Foer. Se se quer ser um escritor americano deve chamar-se Jonathan…» Mas é anti-Karl Ove Knausgard… «Não sou anti, diria que não é o meu género de escrita. Acho bom, mas tanto ele como a Elena Ferrante fazem um tipo de autoficção que, sendo bem feita, não é parecido com nada que eu queira escrever.»

A terminar a conversa, não se deixa cair Nova Iorque e lembra-se a coincidência de o seu romance Fúria ter sido lançado exatamente no dia 11 de setembro de 2001: «Um mau dia para lançar um livro, principalmente quando tinha sido escrito com o objetivo de ser uma sátira contemporânea sobre a cidade e se tornou logo, por causa dos atentados que a alteraram para sempre, um romance histórico a partir desse dia. Foi muito estranho ter escolhido esse dia para lançar um romance!»

UM DIA COM SALMAN RUSHDIE NA CAPITAL

Por José Manuel Diogo, diretor de comunicação do Folio

Ele queria ver Lisboa. E nós fomos. Saímos de Óbidos manhã cedinho e viemos, A8 abaixo, a descobrir Quixotes nos moinhos elétricos que bordejam a autoestrada do Oeste até que, dobrada a Calçada de Carriche, nos inundou a luz do Tejo.

Descemos para o rio a contar os reflexos da luz bruta e límpida, com que o Tejo enche Lisboa. Andámos desde o Miradouro de São Pedro de Alcântara até à Casa dos Bicos. Íamos visitar Pilar del Río, que queria muito que Salman Rushdie conhecesse a Fundação Saramago. Estacionámos por baixo do Camões, abandonámos o carro e perdemo-nos nas ruas. Não é todos os dias que se pode passear, de Camões a Saramago, contando as histórias de Lisboa a um dos maiores escritores da atualidade.

(O escritor com Pilar del Río, no Largo Camões, em Lisboa. Fotografia José Manuel Diogo)

Salman Rushdie gostou de ser fotografado ao pé dos imortais escritores portugueses. Sentou-se na esplanada da Brasileira do Chiado e posou sentado, junto ao Pessoa, de Lagoa Henriques. Descemos a Garrett, curvámos à esquerda na Rua do Carmo e por baixo do Elevador de Santa Justa entrámos na Lisboa de Pombal. Luz e mais luz, numa manhã ensolarada. Pausa para café no Martinho da Arcada e mais uma memória inesquecível. Rushdie de pés cruzados, na forma de Almada, na mesa que o imortal café da Praça do Comércio tem reservada para Fernando Pessoa até à eternidade. Houve quem se perguntasse se pelo Cais das Colunas tinha chegado outro heterónimo. Pela Rua da Alfândega chegámos à Casa dos Bicos. Pilar levou-nos por uma viagem onde Rushdie encontrava de novo Saramago. Em frente à medalha Nobel, que o escritor português ganhou em 1998, trocaram votos de futuros. A vontade de um no passado de outro. Saímos apressados pela porta das traseiras. Táxi! A plataforma da Uber estava em baixo e regressámos ao Camões dentro de um carro negro e verde em que o motorista reconheceu o escritor.

– Parece o Salman Rushdie? – disse o taxista. – E a senhora é a viúva do Zé Saramago, retorqui. – Pois, pois – disse o homem troçando –, e eu sou o Fernando Pessoa!

– E se calhar era. Há coisas que nunca se sabem!