Texto de Catarina Fernandes Martins | Fotografias de Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Luís tinha 19 anos, estudava Direito em Coimbra, era um rapaz alegre, conhecido no meio académico, um líder sempre rodeado de amigos. E sempre muito protetor da mãe. Nunca soubemos que ele tinha dores de cabeça fortíssimas, que usava como forma de brincar com as amigas pedindo‑lhes comprimidos para as dores menstruais. No dia 15 de dezembro de 2007 a dor de cabeça foi tão forte que ele me pediu para ir ter com ele.

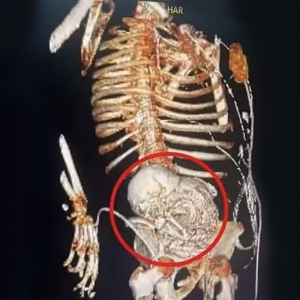

Entrou nos hospitais da Universidade de Coimbra para fazer exames e duas horas depois fomos chamados. Meduloblastoma. Um cancro no cérebro. Uma taxa de sobrevida média de cinco anos. Sendo economista, nunca consegui ignorar esse indicador – sobrevida média de cinco anos.

A vida continuou e o tumor estava controlado. Nos anos que se seguiram vivemos coisas maravilhosas que não poderíamos ter vivido se não fosse a doença. O amor por um filho não se altera, mas a perceção desse amor sim.

Mas de alguma forma tanto o Luís como a minha mulher desvalorizaram a doença. O Luís fez sempre o que os médicos mandaram, mas não via a doença como prioridade na vida dele. Quando ficava mais fragilizado depois de um tratamento, recuperava rapidamente e voltava a envolver‑se nas coisas dele.

A vida continuou e o tumor estava controlado. Nos anos que se seguiram vivemos coisas maravilhosas que não poderíamos ter vivido se não fosse a doença. O amor por um filho não se altera, mas a perceção desse amor altera‑se. Tudo passou a ter mais valor e mais sentido.

Em março de 2012 uma ressonância magnética revelou que o tumor estava disseminado. O Luís morreu em novembro. Comecei a escrever livros sobre a doença do meu filho porque estava muito desesperado e encontrei na escrita uma forma de sublimar a dor. Não deixei de escrever desde então e há muita gente que procura a minha escrita.

Foi também por isso que criei o grupo de autoajuda para familiares de doentes oncológicos. Procuro viver o luto não sob isolamento, mas como uma oportunidade para fazermos pelos outros.

Não sou uma pessoa infeliz, mas não tenho a felicidade que tinha antes do dia 15 de dezembro de 2007. Até essa noite eu era absolutamente feliz. Nunca procurei um psicólogo, nunca tomei medicamentos para adormecer ou para acordar. Mas não posso dizer que tenha ultrapassado as sequelas. O meu sono nunca mais foi o mesmo.

Querer esquecer é querer apagar a parte mais importante da minha vida – o Luís – a troco de um hipotético bem‑estar. Não quero.

Eu e o Luís adorávamos fotografia e música. Passei mais de dez anos sem pegar na minha máquina fotográfica, mas a música ainda é difícil… Se vou no carro acompanhado e estamos a escutar o noticiário, assim que ele termina desligo o rádio para não ouvir a música que se segue. Associo a música, e também a fotografia, a um tempo que já não existe. Na verdade sou muito frágil, mas não estou disponível para esquecer.

Querer esquecer é querer apagar a parte mais importante da minha vida – o Luís – a troco de um hipotético bem‑estar. Não quero. Acho que não estou louco, estou virado para a comunidade, tenho feito muitas coisas. Aproximei‑me muito do pensamento do Heidegger e em particular de uma frase: «Ser no mundo é ser para a morte.» A única solução que encontrei foi aceitar. Aceitação. Eu aceito a morte do Luís.

Leia as outras histórias da reportagem O Cancro na Primeira Pessoa: