João está em Engenharia Aeroespacial, Eduardo em Medicina, “Paula” em Engenharia Física e Tecnológica, Ricardo em Medicina Dentária. São bolseiros em cursos de topo. Casos de sucesso que contrariam uma lógica pouco risonha.

Sempre que se junta a família, o assunto acaba a vir à tona: o João em Engenharia Aeroespacial, curso da moda e do futuro, que vaidade no miúdo, um dia há de trabalhar lá fora e estar bem na vida. O orgulho redobra-se à luz do histórico familiar. É verdade que a irmã também chegou longe, foi para a faculdade estudar Finanças e até mestrado fez, mas o pai ficou-se pelo 7.º ano, a mãe pelo 9.º, tiveram ambos de parar os estudos para ajudar a compor o orçamento familiar. Mesmo olhando para a família alargada, poucos foram os que chegaram ao Ensino Superior. E no entanto aí está ele, João Abel Ferreira, natural de Rio Tinto (freguesia de Gondomar), 20 anos acabados de fazer, a brilhar no segundo ano do curso mais invejado da Universidade de Aveiro, com uma média de acesso que supera largamente os 18 valores. O feito deve-o em parte aos pais, que sempre os incentivaram, a ele e à irmã, a apostar na escola, a empenharem-se nos estudos, a dar o litro para terem bons trabalhos e uma vida distinta. Deve-o também a si próprio, que, sem os recursos e o desafogo financeiro de outros colegas – oscilou sempre entre os escalões A e B da Ação Social Escolar -, se fez aluno de excelência.

Com o tempo, diga-se. Até ao 9.º ano, a escola não lhe interessava por aí e além, preferia “brincar a estudar”, se tinha um teste no dia 10 com sorte olhava para os livros no dia 9 à noite e estava feito. No Secundário, ainda chegou a achar que podia manter a mesma estratégia, mas um período foi suficiente para perceber que algo ali tinha de mudar, se é que queria ter boas notas e entrar num curso bom. E então os pais andaram de calculadora na mão durante meia dúzia de meses, empenharam-se em arranjar uma explicadora “que não fosse cara” mas o ajudasse a encarreirar. O plano resultou em cheio: no final daquele ano, João era já aluno de excelência e tinha “as bases suficientemente consolidadas” para poder prescindir daquela despesa extra no orçamento familiar e prosseguir a solo o trajeto que, se tudo correr bem, o há de levar longe.

Mas a entrada na universidade não se fez sem percalços e aflições. Dois dias antes de as aulas arrancarem, foi-lhe dito que não teria vaga na residência universitária. Em desespero, ainda tentou arranjar um quarto em Aveiro, mas a realidade rapidamente o demoveu. “Os preços eram absurdos. Só via casas para cima dos 350 euros, a dividir por três ou quatro pessoas.” E então andou 15 dias num corre-corre perfeitamente insano, para chegar de casa à universidade e da universidade a casa. Era autocarro, metro, comboio, novo autocarro e ao fim do dia tudo repetido na ordem inversa. Chegava a sair de casa perto das cinco da manhã e a voltar às sete, oito da noite. “Andava exausto, estive quase para desistir, era impossível manter aquelas viagens todas, todos os dias.”

Por essa altura, conseguiu um pequeno milagre: um quarto a 250 euros, que conseguia pagar graças à bolsa da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Mas o quarto foi mais um penso rápido do que um remédio de longo prazo. Porque a bolsa lhe pagava o quarto e as propinas, mas os pais – ele trabalha numa armazém, ela, a mãe, está desempregada – continuavam a ter de lhe financiar a alimentação e uma parte das viagens para casa. “Nessa altura, tive mais dificuldade em focar-me no curso, porque tinha sempre na cabeça a ideia de que aquele custo todos os meses, durante cinco anos, ia ser demasiado para os meus pais. Ainda por cima, quando entrei na universidade, tive de comprar um portátil, porque só tinha um daqueles computadores de torre, já antigos.”

A tranquilidade chegaria, por fim, “dois ou três meses depois”, quando a universidade reviu favoravelmente o pedido para ficar instalado na residência. Agora, paga apenas 70 euros pelo alojamento, o que, tendo em conta a bolsa generosa que recebe, lhe dá margem para outras despesas. Tem até a sorte de não ter que dividir quarto. A cozinha é que, bom, é outra história. “É a dividir por 16”, partilha, descontraído, com a leveza de quem não vê nisso um grande problema. Aliás, faz questão de preparar a própria comida diariamente, porque “fica mais barato do que comer fora”. E porque cozinhar há muito não é um problema. “Aprendi ainda andava na Primária, a minha mãe trabalhava e vinha para casa sozinho, comecei por cozinhar arroz no micro-ondas e aquecer bifes, depois a minha mãe foi-me ensinando a fazer outras coisas.” Habituou-se cedo a não ter luxos, as férias em família já saíram do menu vai para uma catrefada de anos, ATL’s, salas de estudo e professores sempre disponíveis para ajudar com os trabalhos de casa, como tantos colegas tinham, nunca soube o que eram. E no entanto aí está ele, em Aeroespacial, lançado para descolar rumo a voos maiores. “Ainda não sei exatamente o que quero fazer, mas sei que vou ter de ir para fora.”

Nesse dia, o ensino enquanto forma de elevador social ter-se-á cumprido na plenitude. Pelo menos, no caso de João. Já os números contam-nos outras histórias, bem menos afortunadas, bem menos felizes. Como este, trazido à luz pelo Boletim Económico do Banco de Portugal, em maio do ano passado: apenas um em cada dez filhos das famílias pobres e nas quais as qualificações dos pais não vão além do 9.º ano de escolaridade consegue concluir o Ensino Superior. O documento realçava outros dados inquietantes, nomeadamente no que à comparação internacional diz respeito. Por exemplo: é maior a probabilidade de um filho de um finlandês pouco qualificado e pobre ter um curso superior do que um português rico, com o mesmo nível de estudos (apenas 27% dos jovens nestas condições o conseguem). Com piores resultados, só mesmo os italianos. Sendo que Portugal “é um dos países em que o impacto da situação financeira sobre os percursos escolares é mais acentuado”, destaca-se no relatório.

Estes dados vieram reforçar outras desigualdades apontadas ao longo dos anos. Em 2016, um inquérito promovido por Patrícia Ávila, investigadora do ISCTE, concluiu que mais de 90% dos pais com um curso superior ajudavam habitualmente os filhos nas atividades escolares, uma percentagem substancialmente distinta em relação aos progenitores que só tinham o primeiro ciclo de estudos – nesses casos, apenas 21% acompanhavam os descendentes nas tarefas escolares. Em 2021, um estudo apresentado pelo Edulog, “think tank” sobre educação criado pela Fundação Belmiro de Azevedo, relevava que 40% dos alunos inscritos pela primeira vez no primeiro ano das universidades públicas tinham mães com curso Superior e que, entre o total de inscritos, 27,7% eram bolseiros. Já entre os que entraram em instituições do Ensino Politécnico havia 37,3% bolseiros e apenas 22,8% tinham mães com um curso Superior. De onde se inferia que os estudantes dos meios mais desfavorecidos continuavam a ser ultrapassados no acesso aos cursos que garantem mais emprego e melhores remunerações. De resto, dados conhecidos já no decorrer deste ano letivo, em dezembro, voltam a pôr o dedo na ferida. Segundo estatísticas divulgadas pela DGES, só 3% dos estudantes que entraram no Ensino Superior são muito pobres.

“Mecanismo avariado”

Números que, em janeiro deste ano, levaram António de Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto e presidente do Conselho de Reitores da Universidades Portuguesas (CRUP), a tecer declarações fortes sobre o tema, num artigo de opinião publicado no JN. “Se excetuarmos os jogos de sorte e azar, incluindo o futebol, o único elevador social verdadeiramente fiável é [ou devia ser] o proporcionado pelo conhecimento que se adquire no Ensino Superior democrático e universal, capaz de formar e de aproveitar todos os talentos do país a despeito da sua origem. Mas, a julgar pelos dados que a realidade fornece, o mecanismo está avariado e carece de intervenção urgente.” O reitor dava mesmo o exemplo concreto da Universidade do Porto, onde os cursos “com notas mais altas de entrada são aqueles que apresentam menores percentagens de estudantes com bolsas de ação social”. À “Notícias Magazine”, avança com números concretos: nos cursos de Medicina, a percentagem de bolseiros fica-se pelos 10%, enquanto nas áreas sociais chegam aos 40%.

A nossa publicação pediu ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior dados globais sobre o número de bolseiros – e sobre o número de estudantes com bolsa nos 20 cursos com média de acesso mais alta no corrente ano letivo -, mas só foi possível obter dados relativos aos 42 ciclos de estudo em que a classificação do último colocado foi igual ou superior a 17 valores. Ao todo, há atualmente nestes cursos 3537 estudantes bolseiros, cerca de 5% do total (que atualmente ronda os 73 mil). António de Sousa Pereira insiste neste ponto: “Hoje em dia, para um estudante ter notas muito altas não basta ser bom aluno. Temos todos a noção que cada vez mais as famílias com uma dada condição socioeconómica investem mais nos filhos. Seja em escolas privadas, em explicações, em atividades complementares”.

Há, todavia, quem contrarie a tendência. Quem lá chegue sem explicações nem investimentos de maior. Casos felizes em que o empenho se alia à inteligência e à determinação. Casos como o de Eduardo Silva, 18 anos, natural de Oleiros, pequena freguesia de Vila Verde, bolseiro do curso de Medicina da Universidade do Minho. Desde pequeno que resolvia brilhantemente tudo o que fossem exercícios de raciocínio, aprendeu cedo a estar atento nas aulas, preferiu sempre “ligar ativamente a informação do que recebê-la de forma passiva”. No 5.º ano, já era “muito bom aluno”, no 7.º, lembra-se, os colegas até lhe pediam ajuda com os trabalhos.

Explicações nunca teve, eram caras e na verdade seria “desperdiçar dinheiro”, mas contou sempre com os pais, a mãe professora de Educação Visual e Tecnológica, o pai músico (mais tarde convertido também ao ensino), invariavelmente disponíveis para o ajudar quando fosse caso disso. “Nunca me pressionaram, mas sempre me incentivaram a apostar nos estudos.” Conclusão: acabou o 12.º ano, na Escola Secundária de Barcelos, com média de 19,35 valores, entrou no curso com 19,6. Curiosamente, a Medicina não foi para ele um objetivo de longa data. “Decidi que era este curso que queria uns dois meses antes de me candidatar. Já tinha interesse pela área, mas tinha muito aquela ideia que, como médico, ia ter de fazer diretas atrás de diretas, passar muitas noites a trabalhar, ter os fins de semana sempre ocupados. Então passei muito tempo a pensar mais em Engenharia Biomédica ou nas biologias. Mas acabei por achar que nesses cursos não me ia sentir realizado. E por pesar o facto de na Medicina poder ajudar os outros.”

(Foto: Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens)

Na escola, estava no escalão B, agora alia o apoio concedido pela DGES à bolsa de mérito da Fundação Calouste Gulbenkian (este ano, o número de bolsas atribuídas pela instituição, no valor de dois mil euros anuais, mais dois mil no caso de o estudante realizar um período de mobilidade internacional, subiu das 85 para mais de 500). Uma junção feliz que lhe permite ir gerindo o dia a dia com outro desafogo. Desde logo, pelo facto de poder ir de carro para a faculdade. “As bolsas permitem-me pagar as propinas, o transporte, a alimentação. Sem essa ajuda seria bastante mais complicado, sobretudo na parte das viagens, porque não há grandes autocarros na zona onde vivo. Se não pudesse vir de carro, teria de fazer diariamente um percurso a pé até à paragem de 30 minutos.” Outros 30 no regresso. Cinco horas semanais que, num curso tão exigente como o é o de Medicina, teriam o seu peso. “Ficaria com menos tempo para estudar.” Por sorte, não é o caso. Por sorte e pelas bolsas. Por isso, assume-as sem rodeios nem vergonhas. E dá graças por elas existirem. Mas o à-vontade não é regra.

Pobreza envergonhada

Que o diga Paula, 19 anos, natural de uma aldeia cravada no distrito de Braga, bolseira do curso de Engenharia Física e Tecnológica do Instituto Superior Técnico (Universidade de Lisboa), o terceiro com média de acesso mais alta (18,78 valores) no corrente ano letivo. Não se chama realmente Paula, mas pediu-nos que não a identificássemos neste artigo, a pobreza, mesmo quando não é extrema, tem isto de andar de mão dada com a vergonha. E no entanto tem um percurso auspicioso, brilhante, digno do maior orgulho. “Sempre tive notas altas, entre os quatros e os cincos.” Mesmo sem explicações e sem horas infinitas a queimar as pestanas. “Até dada altura, não estudava muito porque tinha uma facilidade grande de perceber as coisas à primeira. Estava atenta nas aulas e em casa só me preocupava antes dos testes, não tinha um hábito de estudo muito regular.” No Secundário, começou a aplicar-se mais. E isso bastou para acabar com média de 19,4 valores, a mais alta da escola em que andou. “Se ela diz, é porque é verdade, ela é que é a inteligente aqui”, diziam-lhe volta e meia os colegas, quando se juntavam para estudar.

A mãe trabalha numa loja, o pai é eletricista, quando andavam na escola ficaram-se ambos pelo 6.º ano, mais tarde haveriam de concluir o 9.º. Ainda assim, tiveram sempre clara a ideia de que a escola podia dar aos filhos (além de Paula, têm mais dois) a vida que eles não puderam ter. “A prioridade deles sempre foram os nossos estudos, diziam-nos muitas vezes que, quando estudamos, temos mais oportunidades. Mesmo que fosse preciso dar alguma ajuda em casa, faziam questão que tratássemos primeiro das coisas da escola.” E assim a irmã mais velha está já a acabar a faculdade, o mais novo o Secundário, Paula segue bem lançada no Técnico, com média de 15, mais coisa menos coisa. Enquanto crescia, nunca soube o que eram luxos, “não comprava roupa só porque sim”, mas também nunca faltou nada que fosse essencial. Na escola teve sempre uma bolsa simpática, cerca de mil euros por ano, agora, tal como Eduardo, o garoto meio genial que estuda Medicina na Universidade do Minho, acumula duas ajudas: a da DGES (cerca de 200 euros mensais) e a da Gulbenkian (os tais dois mil anuais).

Acresce que está instalada numa residência universitária, o que lhe diminui consideravelmente os custos com o alojamento (paga 80 euros por mês). “Se não tivesse conseguido ficar na residência, não sei se teria sido possível vir estudar para aqui. Quando disse aos meus pais que me ia candidatar a Lisboa eles tentaram não mostrar, mas notei que ficaram preocupados.” É certo que estar na residência implica dividir quarto, não com uma, mas com duas colegas. Não se rala muito, ainda assim. “Tem sido tranquilo, as pessoas com quem estou são simpáticas. Também já partilhei quarto muitos anos com a minha irmã.” E isto da distância, como tem sido? Há dias difíceis, tanto mais quando não pode ir a casa tantas vezes como gostaria, muito menos receber a vista dos pais, porque “vir de carro fica muito caro e ainda teriam de pagar um sítio” para pernoitar. Mas já se habituou a estar longe, a ligar todos os dias. Já quanto ao que quer fazer exatamente com o curso que está a tirar ainda não sabe, aliás sempre gostou de Física, porque “explica quase tudo”, mas só se decidiu por este curso quase à última, quando foi selecionar as opções para se candidatar.

Já para Ricardo Rodrigues, 23 anos, bolseiro de Medicina Dentária na Universidade de Coimbra, o Ensino Superior não foi sempre uma prioridade. “Havia outras coisas que queria fazer e um curso não estava super alinhado com os meus objetivos”, reconhece, sem pruridos. Mas o tempo e a vida haveriam de se encarregar de lhe afinar o foco. Quando chegou a altura de se decidir, a escolha foi altamente pragmática: queria um curso que lhe permitisse emigrar, ganhar bem, de preferência o mais depressa possível (daí que Medicina Dentária tenha levado vantagem sobre a Medicina propriamente dita). Curiosamente, a realidade dele não foi sempre esta, durante a maior parte do percurso escolar nem sequer era bolseiro, o pai sempre ganhou bem, só que depois os pais separaram-se, ele passou a contar quase só com a mãe. Desde então, já teve uma série de empregos de verão, do trabalho em supermercados à montagem de palcos, “não tanto para ajudar a pagar as despesas, mas para ter algum dinheiro guardado”.

(Foto: Maria João Gala/Global Imagens)

Desde então, passou também a contar com o apoio de uma bolsa que lhe permite respirar. Mas não muito. Até porque, além das propinas e da residência – despesas que o apoio da DGES cobre -, também é preciso investir em materiais, brocas, turbinas e outras que tais, uma soma de pequenos investimentos que é coisa para custar uns 300 euros anuais. Chegado à faculdade, não acha que outros colegas, com um desafogo monetário distinto, tenham propriamente mais hipóteses de ser bem-sucedidos, mas há uma diferença que reconhece. “A única coisa que noto é que têm menos preocupações, focam-se quase só na faculdade e em estudar, enquanto eu tenho outras responsabilidades. A minha mãe faz uns restauros e ao fim de semana tento sempre ajudá-la com o trabalho, levá-la de um lado para o outro, porque ela não conduz.” Recuando uns anos, sentiu ainda mais a diferença que o à-vontade financeiro faz. “No 10.º ano, cheguei a estar numa sala de estudo, depois, também por causa do dinheiro, disse que me safava sozinho e saí. Mas é verdade que aquilo ajudava imenso, os professores tiravam dúvidas e davam muito material. Acho que quem tem essa possibilidade tem uma vantagem considerável.”

É por isso que António de Sousa Pereira, presidente do CRUP, não se cansa de pedir que se intensifiquem apoios e aprimorem estratégias de atuação. “Temos que identificar os miúdos com dificuldades e dar-lhes oportunidades desde muito cedo, ainda no Ensino Secundário. Não chega ter mecanismos de ação social, é preciso fazer com que eles cheguem a todos e é preciso que todos tenham conhecimento dos apoios que há. É aí [ainda no Ensino Secundário] que é preciso investir.” O reitor da Universidade do Porto deixa um alerta veemente e inquietante. “Há miúdos de altíssima qualidade que, por insuficiência económica, não estão a chegar às faculdades, alunos com grande potencial que o país está a desperdiçar.” As dificuldades não se ficam por aqui, estendendo-se ao próprio contexto universitário. A propósito, recordemos dados do MCTES, relativos à transição do ano 2019/20 para 2020/21, que mostram uma taxa de desistência nas licenciaturas próxima dos 11%. Note-se, no entanto, que, entre os alunos bolseiros, esta percentagem cai para os 3,4%.

Catarina Ruivo, presidente da Federação Académica de Lisboa, não se convence. O Ensino Superior está “claramente subfinanciado”, diz, o que se repercute nos serviços de ação social. Um problema ainda mais gritante em plena crise da habitação. “Em Lisboa, principalmente, há uma grande pressão. A média de preços dos quartos anda à volta dos 400 euros e há estudantes que pagam esse valor para partilhar com mais três ou quatro, em condições deploráveis.” Isto além dos aumentos nas faturas mensais – “temos relatos de casos em que os valores da eletricidade duplicaram e os do gás triplicaram” -, dos custos crescentes com a alimentação, da demora na entrega das bolsas e na atribuição das residências.

Ana Gabriela Cabilhas, da Federação Académica do Porto, também insiste nisto. E na “reduzida oferta de camas nas residências”. Mesmo que o PRR tenha uma verba prevista – mais de 400 milhões de euros – para ajudar. “Temos estudantes que andaram mais de um mês à procura de casa, que iam mantendo a deslocação diária, relatos de exaustão e sobrecarga, outros que desistiram. Há um degradar do estado de saúde dos nossos estudantes.” Mais recentemente, recebem também pedidos de apoio de estudantes a propósito de situações relacionados com o empréstimo à habitação dos pais, de desemprego de um deles, de um agravar das condições económicas. Um aglomerado de dificuldades que a levam a enfatizar a necessidade de um “sistema de ação social mais robusto”. “Para que o elevador social funcione sem avarias.”

Do Interior pobre ao topo do ensino universitário

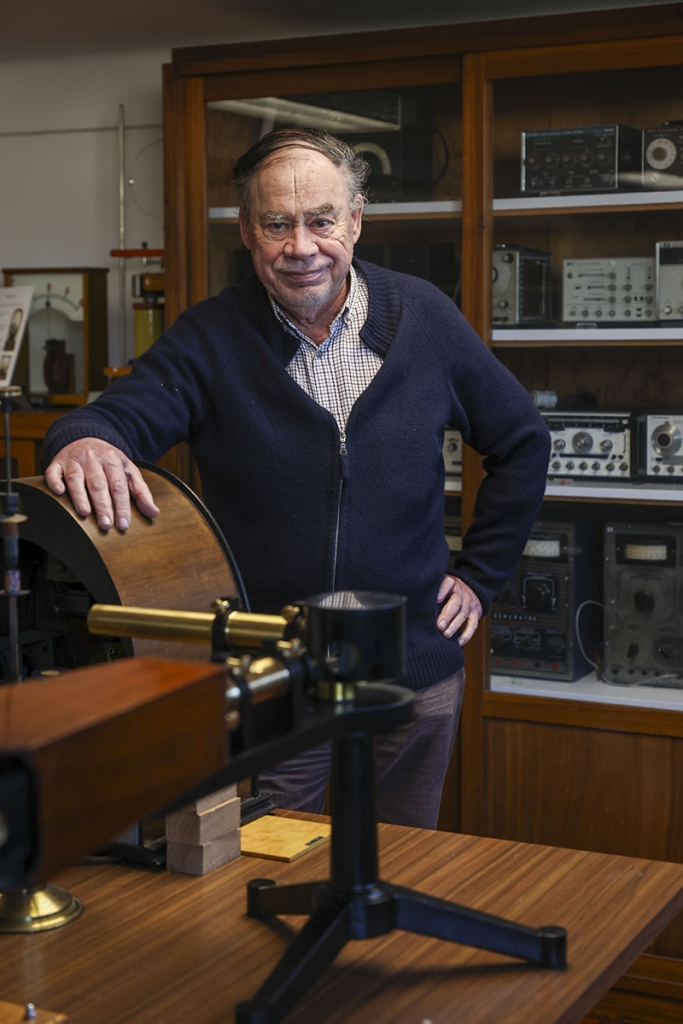

Se as bolsas funcionam hoje como alavanca fundamental, imagine-se na década de 1960, quando a percentagem de portugueses que chegava ao Ensino Superior era mínima e a pobreza pairava como sombra por todo o país. Que o diga Moisés Piedade, 75 anos, natural de Marquinho, “aldeia muito pequenina, muito pobre, a quatro quilómetros de Ansião”, vila do distrito de Leiria. Enquanto petiz, nunca soube o que era uma casa com luz, água ou saneamento. Frequentou a escola primária lá da aldeia, primeiro eram muitos alunos, depois começaram a contar-se pelos dedos, a emigração levou uma boa parte deles, a escola acabaria por fechar. Fome não passou, viviam do que cultivavam, a lareira e as botijas iam-nos salvando do frio, mas não havia brinquedos, tão-pouco livros, só os da escola e o catecismo. Até que um dia apareceu na aldeia “uma carrinha daquelas Citroën de chapa ondulada”, estacionou exatamente onde parava a carrinha do peixe, mas as portas abriram-se e era uma biblioteca itinerante da Gulbenkian. Moisés levou logo seis ou sete livros, sobre fotografia e eletricidade, o bichinho já lá morava, mas o futuro distinto começou, porventura, a escrever-se ali.

Diga-se que os pais, ele empregado de balcão, ela doméstica, tiveram papel principal nesta história. Pouco estudaram, mas incentivaram os miúdos a fazê-lo, lá na aldeia poucos podem dizer o mesmo. Por isso, Moisés diz e repete: “Devo tudo aos meus pais e à Gulbenkian”. A primeira bolsa que recebeu, para ir estudar para a Escola Industrial de Pombal, até foi da Caixa de Previdência do Comércio, a que o pai tinha acesso por ser empregado de balcão. Fez o curso de formação de serralheiro, ia e vinha todos os dias, são 20 quilómetros para cada lado, naquela altura era um esticão. A verdade é que não tardou a perceber-se que Moisés ia longe, sempre foi bom aluno. “Quando a gente tem dificuldades tem de dar ao pedal”, realça.

Ingressou no Escola Industrial e Comercial de Leiria, logo nesse ano foi o melhor aluno, quis agradecer o “enorme esforço” dos pais. A bolsa da Gulbenkian viria mais tarde, algures quando se mudou para o Instituto Industrial de Lisboa, mesmo assim ficou alojado numa espécie de cave, ainda por cima o elétrico passava mesmo rente à porta, a partir das seis da manhã era uma barulheira infernal. O senão não o impediu de ir por ali fora, estudou Engenharia Eletrotécnica na Faculdade de Ciências de Lisboa, depois mudou-se para o Técnico, chegou a frequentar dois cursos ao mesmo tempo. Mais tarde, convidaram-no para uma bolsa na área da hiperfrequência, a seguir, em 1971, novo desafio, agora para ficar como assistente, também no Técnico. E assim foi, até se fazer professor catedrático na área da Eletrotécnica, sem esquecer o grupo de investigação que fundou no INESC, dedicado aos sistemas de processamento de sinal. Já jubilado, não tem dúvidas de que os alunos com dificuldades financeiras “têm de lutar muito mais, é preciso apoiá-los”, se queremos que o ensino continue a ser um elevador social. “Não há outra maneira.”