O pior surto de sempre do vírus ébola parece estar longe de controlado. E já chegou aos EUA e à Europa. O infeciologista Jorge Atouguia fala da nova geografia da doença.

Esta é a maior epidemia de ébola de que há registo e parece longe de estar controlada. Espanha tem um caso. Temos razão para estar preocupados?

_Temos. É possível que surjam casos de ébola por cá. Para resolver os problemas pontuais que possam acontecer precisamos de ter planos de contingência.

Não existem já? O INEM fez no aeródromo de Cascais um simulacro com a chegada de um doente com ébola.

_Eles existem, mas existem locais e situações onde é difícil implementá-los. Se entra nas urgências um indivíduo com febre, náuseas e vómitos não se vai pensar à partida que tenha ébola. Eu tenho algum receio de que a informação não chegue a alguns profissionais de hospitais mais periféricos ou que, mesmo chegando, eles não estejam suficientemente alerta para o problema. Se entra alguém num banco de urgência com algum tipo de sangramento, a ideia é logo evitar que a situação evolua e acorrer à pessoa sem ter nenhum tipo de cuidado. Este tipo de «ultrapassagem» dos planos de contingência faz dos profissionais de saúde um grupo de risco.

Mesmo não fazendo parte de um grupo de risco, os «cidadãos comuns» estão dependentes do funcionamento dos planos de contingência. Pouco ou nada podem fazer para prevenir.

_Desde que não se tenha tido contacto com pessoas vindas de uma área afetada, o risco é negligenciável. Do ponto de vista do nosso quotidiano, não deve haver nenhum tipo de preocupação,as pessoas podem estar perfeitamente descansadas.

A verdade é que esta epidemia não está controlada nem isolada. Como é que se chegou a esta situação de falta de controlo que não aconteceu nos outros surtos na República Democrática do Congo, no Gabão, no Uganda e no Sudão?

_Houve uma série de fatores que condicionaram a situação atual. Desde logo, os países onde surgiu o surto. A Guiné-Conacri, a Libéria, a Serra Leoa e a Nigéria, além dos deficientes serviços de saúde que têm, são sítios onde nunca tinha existido nenhum caso. Isto quer dizer que as autoridades de saúde destes países não estavam preparadas para pensar em ébola quando surgiram os primeiros casos. Depois houve também a inexperiência das instituições mundiais com um surto que, a partir de certa altura, passou a ter uma escala inimaginável, por oposição aos outros que foram muito limitados e puderam ser mais facilmente contidos.

Deviam ter sido tomadas medidas de outro tipo logo no início da epidemia?

_Muitas vezes não é avaliado pelas instituições mundiais que um surto de ébola não é apenas uma infeção por um vírus altamente contagioso. É isso, mais tudo aquilo que envolve do ponto de vista social, antropológico, religioso, político. Estas pessoas têm, por exemplo, crenças religiosas que as fazem ter atitudes contrárias às medidas de proteção, como lavar os seus mortos antes das cerimónias fúnebres. É preciso bloquear este tipo de atividade, mas fazê-lo vai contra convicções profundas das populações. Como a Serra Leoa e a Libéria, dois países onde recentemente houve guerra civil e onde a autoridade é muito frágil e as medidas de disciplina são difíceis de impor.

Este novo medicamento experimental, o Zmapp, pode ser uma esperança para o tratamento ou estamos longe disso?

_Acho que estamos a trabalhar completamente no escuro. A literatura não é muito clara em relação ao medicamentoe, estando ainda em fase de estudo. Há algum secretismo, até porque esta é uma área sensível do ponto de vista da biossegurança. Mas a liberalização de utilização do produto é uma estreia. Nunca a Organização Mundial de Saúde [OMS] tinha autorizado um produto numa fase tão precoce de testes.

O que mostra a preocupação com a situação atual.

_Mostra um bocadinho o desespero. No século xx, em África, foram muito utilizados medicamentos experimentais. Aplicavam-se a pessoas que estavam a morrer e já não tinham nada a perder, eram as chamadas terapêuticas de compaixão. Com a entrada em vigor de novas normas éticas, científicas e de respeito pelos procedimentos dos ensaios clínicos isso acabou nos anos 1970. Neste caso, chegámos de novo ao ponto de dizer: «Não há mais nada para fazer, experimentamos isto.»

O ébola voltou a despertar a atenção para a medicina tropical e do viajante. Quem é que deve ir a uma consulta do viajante?

_Sempre que vamos para um local onde as condições do ambiente são diferentes daquelas que temos no nosso quotidiano e apresentam um risco para nós. Não é só fazer a consulta quando temos de levar uma vacina obrigatória como a da febre-amarela…

Isso não significa que tenha de ser um país tropical… É que há um pouco essa ideia.

_Quem vai para os Himalaias também precisa de fazer uma consulta do viajante porque vai lidar com problemas ligados com a altitude, o frio, o mau saneamento básico e águas contaminadas. Situações que são um risco para a saúde, presentes no ambiente que o viajante vai encontrar e que não é o de um país tropical. É este o objetivo da consulta do viajante: alerta-o para os riscos que vai ter e explica como pode minimizá-los. Há três áreas que temos de analisar: o próprio viajante e a sua saúde, os problemas do ambiente para onde vai deslocar-se e a interação entre o viajante e o ambiente, ou seja, as atividades que vai desenvolver.

A abordagem nos casos em que a pessoa vai emigrar e não apenas de visita é diferente?

_Sim, completamente diferente. Habitualmente somos muito mais agressivos no aconselhamento a um viajante de curta duração, fazemos o possível para a pessoa não entrar em contacto com alguns riscos. Já os viajantes com uma estada longa, de meses ou anos, terão necessariamente de se adaptar às condições que vão encontrar. E há também medidas em relação aos riscos no local que temos de modificar. Por exemplo, em relação à prevenção da malária, para as pessoas que viajam por pouco tempo, está indicada a profilaxia. As que vão para ficar durante um ano ou dois numa área endémica, obviamente, que não podemos sujeitá-las a tomar um medicamento para uma doença que não têm, durante tanto tempo… Temos é de lhes explicar, por um lado, os procedimentos e as estratégias para evitar o contacto com a doença e, por outro, a saberem lidar com a doença logo que ela se manifeste.

Falou em tomar um medicamento para uma doença que não se tem. Na verdade, este é um tipo de consulta muito diferente: tem à sua frente uma pessoa que não está doente, logo, que deve ter muito menos predisposição para ouvir recomendações e cumprir os conselhos médicos.

_Absolutamente! Esse é mesmo um dos grandes desafios da consulta do viajante. O viajante não é um doente, não encara a consulta com o mesmo «peso» Além disso, ao contrário das outras consultas nas quais somos nós, médicos, que ouvimos o paciente, esta é uma consulta na qual eu falo muito mais do que o viajante. Isto quer dizer que a pessoa tem de estar disponível para ouvir falar de doenças que não tem e que muitas vezes nem quer saber que existem. Uma área que devia ser desenvolvida na consulta do viajante é a da comunicação para a saúde, de forma a desenvolver estratégias de comunicação eficazes para sensibilizar as pessoas.

A globalização das doenças é uma preocupação para a comunidade científica?

_Tem sido. E tem que ver com as alterações climáticas que fazem que os vetores das doenças comecem a estabelecer-se em zonas subtropicais – como aconteceu com o dengue na Madeira – e, depois, com o avião: qualquer pessoa com uma doeça infeciosa se desloca para qualquer parte do mundo em poucas horas. Em muitos locais, os técnicos não estão preparados para lidar com novas doenças , e em muitos países não existem sequer técnicas de diagnóstico para elas. Dantes havia uma área da medicina tropical chamada medicina geográfica que localizava as doenças por áreas específicas. Isto era extremamente confortável porque não tínhamos de pensar nas doenças que existiam na China ou na Tailândia, por exemplo.

Não tínhamos de pensar nas doenças dos outros… Mas agora as doenças dos outros também passaram a ser nossas. Umas vezes viajam elas até nós, outras viajamos nós até elas.

_Sim, e um dos exemplos mais recentes nem foi com uma doença tropical, foi com a gripe A, que rapidamente se espalhou. Mas em relação às doenças tropicais, em Portugal, que está numa zona de charneira Norte-Sul, temos um grande problema: os profissionais de saúde ainda não «pensam tropical». E, ao pensarem só nas nossas doenças, podem deixar passar outras que vão ser muito desconfortáveis para o paciente ou, pior, que podem ser fatais, como é o caso da malária. Temos de ser muito claros: um doente vem de uma área endémica de malária e que chegue a qualquer hospital deste país com febre. Por favor, até prova em contrário, é malária. Mandá-lo para casa a tomar paracetamol durante 48 horas – para ver no que dá – não é o procedimento correto. É preciso fazer o diagnóstico imediatamente. Pode fazer a diferença entre a vida e a morte.

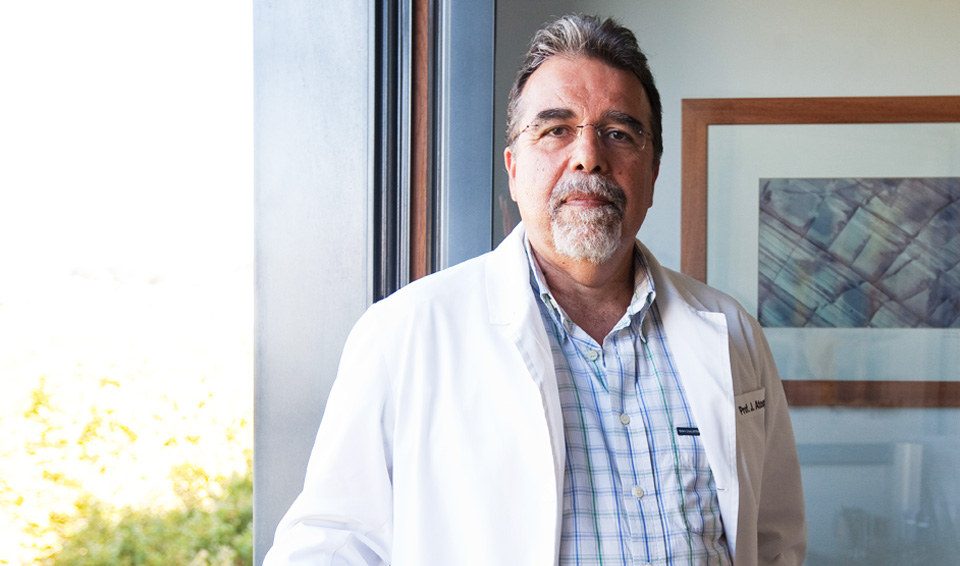

QUEM É JORGE ATOUGUIA?

Médico especialista em Infeciologia e Medicina Tropical e doutorado em Medicina Tropical pela Universidade Nova de Lisboa, foi diretor da Unidade de Clínica das Doenças Tropicais do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e tem experiência de atividades de ensino e cooperação em saúde em África e na América Latina. Tem-se dedicado às áreas das doenças emergentes e da medicina do viajante.