Texto de Filomena Abreu

Os 16,47 valores estão gravados na memória de Helena Costa com a precisão de há 22 anos. “Tinha boas notas no secundário, tanto que a minha família me tentou influenciar para pensar noutras opções quando concorri à universidade.” Mas o foco da atual treinadora e comentadora desportiva estava há muito definido: entrar na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, na licenciatura em Ciências do Desporto e Educação Física, para se especializar em Futebol.

Corria o ano de 1997 e tudo parecia muito difícil. Antes mesmo de lá chegar, assaltaram-lhe as dúvidas quanto às saídas profissionais. “Conseguir emprego a treinar uma equipa, por si só, já parecia impossível, e sendo mulher as coisas ainda complicavam mais.” Helena escolheu encarar os problemas à vez. E em primeiro estava conseguir média para entrar.

“Na altura houve uma reforma do sistema de ensino e tivemos de fazer exame nacional a todas as disciplinas. Já não sei ao certo quantas eram, umas nove ou dez. Tantas que até nos podia ter estragado a média, mas ninguém ficou pelo caminho por causa disso. Não que me lembre.”

No seu caso, o resultado da maratona só veio revelar o valor de quem persegue um sonho: 16,47. A média não deixava margem para dúvidas. “Entrei à primeira”, recorda com orgulho, aos 41 anos, a primeira mulher a ser contratada para treinar uma equipa profissional de futebol masculino de alto nível.

Aos primeiros minutos deste domingo, muitos jovens passaram pela mesma ansiedade de Helena naquela época. Só que agora, pelo menos desde que o digital se democratizou, estarão agarrados aos computadores, tablets e telemóveis, à espera que sejam divulgados os resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. É assim que há décadas se aceleram corações. Um fenómeno que se acentuou com o designado numerus clausus, em 1977. Mas a história da mudança de critérios de entrada nas universidades portuguesas tem muitas páginas que podem ser divididas em dois grandes capítulos: antes e depois de 1974.

É nesse antes que o jovem Álvaro Siza Vieira acaba o Liceu Alexandre Herculano, no Porto, e faz o 6.º ano para ingressar em 1949 no curso de Arquitetura da Escola Superior de Belas-Artes da Universidade do Porto. “Na altura, havia uma prova, fazíamos um desenho a carvão. Tirei 14, julgo eu. Já passaram muitos anos. Uma nota média. Nada brilhante. Houve quem tirasse 18 e 19.” Decidido a ser escultor, acaba por fazer a vontade aos pais, para quem a preferência do filho significava uma vida boémia e pouco recomendável.

Mas fá-lo com a ideia fixa de que, uma vez lá dentro, acabaria por lhes dar a volta. “No liceu eu até tirava boas notas. Depois que entrei em Belas Artes, no 1.º ano, passei a ser aluno médio sobre o baixo, mas a culpa não era da escola. Eu é que queria ser escultor e não arquiteto.” A viragem dá-se no 2.º ano. Caso contrário, a narrativa que hoje todos conhecem seria outra. “Passei a interessar-me por arquitetura porque escolheram uma nova equipa de professores. O mestre Carlos Ramos foi nomeado diretor. E havia gente mais nova a dar aulas como o Fernando Távora, o Mário Bonito… muito jovens e grandes arquitetos.”

O bom ambiente e a proximidade entre todos – os professores eram pouco mais velhos do que os alunos – resultou numa nova visão. “Havia empenho na conquista de modernidade e a partir daí interessei-me.” O que não se traduziu numa imediata melhoria das notas, como relata o arquiteto português com maior visibilidade e prestígio internacional. “O gosto pela arquitetura eu ganhei-o logo. Mas como parti sem informação nem vontade, demorei a ter capacidades.”

A primeira vez que teve uma boa nota foi já na parte final do curso. “Depois de quatro anos entrava-se num regime de concurso. Era-nos dado um exercício e quem concorria tinha uma classificação. Foi assim que tive uma segunda medalha.” Siza soube da distinção quando os resultados foram afixados em pauta. Nesse dia, ao chegar a casa contou o feito à avó que, partilhando da alegria do neto só queria ver a dita medalha, que na verdade era um diploma: “Mostra, mostra”. “Foi muito engraçado”, garante aos 86 anos o prémio Pritzker. O exemplo mais elucidativo, nestas páginas, para demonstrar que nem sempre os crânios começam a universidade com o pé direito. Nas palavras do próprio arquiteto Siza Vieira, “é muito variável”.

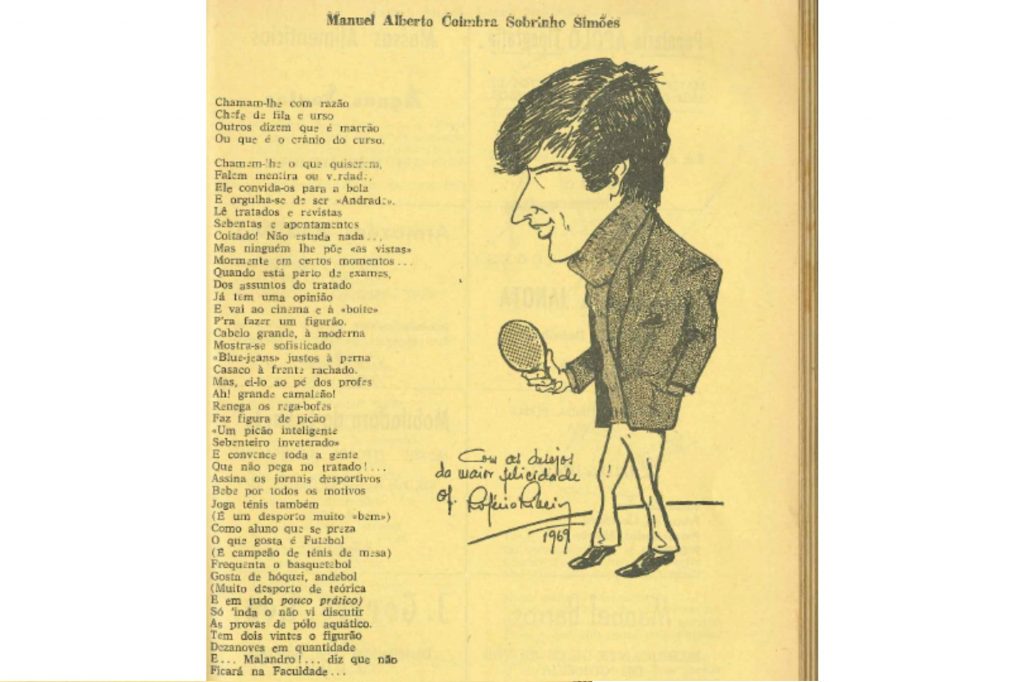

O patologista Manuel Sobrinho Simões, 71 anos, concorda. “O sucesso escolar não mede o sucesso profissional, depende muito de pessoa para pessoa. Mas se estudarmos 100 pessoas há uma coincidência muito grande entre os bons alunos e os bons profissionais.” A ideia baseia-se na experiência. Aluno do quadro de honra do Liceu Alexandre Herculano passou a todas as disciplinas com distinção. Ao terminar com uma média de 18 valores, ficou dispensado do exame de aptidão, ingressando de seguida, em 1964, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. “No meu tempo éramos poucos nos liceus e identificar as pessoas que iam ter destaque era fácil.” A época, diz, era “assustadora”.

Justifica: “Éramos elitistas. Os liceus eram muito bons e tinham bons professores, mas eram para um grupo pequeníssimo. Talvez por isso fosse mais fácil medir as capacidades das pessoas do que agora. Mas isto foi antes da massificação. Agora mede-se muito a memorização. Mas tem que ser, por causa da competição.” E por causa de outra coisa a que, em jeito de brincadeira, chama de “informalidade”.

Explicação: “É a forma elegante de dizer que é uma pouca vergonha isto das cunhas. Por isso, as pessoas refugiam-se num registo que elimina a entrevista pessoal. Estou convencido de que é uma fragilidade. Porque nós devíamos ser mais vezes recrutados com entrevistas à entrada das universidades do que por uma nota média. Mas reconheço que quando for assim vai haver uma enorme pressão para a gente começar a ter que aturar cunhas”.

A propósito do tema, recorda algo a que assistiu bastantes vezes. Ele, que sempre foi muito bom aluno, era filho de médico, também ele aluno excecional e amigo do professor Daniel Serrão. Outro bom aluno. “Tem graça que, quer o meu pai, quer o professor Serrão, tinham sempre muita gente a tentar meter cunhas. Sim, sim, de malta que já estava em Medicina. Mas fazia parte do sistema dar uma palavrinha. O meu pai estava-se nas tintas. Sabia, mas fazia os possíveis para ser imparcial.

O professor Serrão, que ficava doido, a primeira coisa que dizia quando o aluno que tinha metido uma cunha se sentava era: “Olhe, meu amigo, eu vou preveni-lo, tenho a certeza que não foi por sua culpa, mas calculo que alguma pessoa, seu amigo ou conhecido, resolveu falar-me de si e eu vou fazer os possíveis para não o prejudicar”. Fez aquilo dois ou três anos e depois acabou-se, nunca mais ninguém meteu cunhas. E isto acontecia em cursos pequenos, com 60, 70 pessoas”. Um número que em pouco tempo subiu para 1 500, resultado do começo de uma era de “estigma” e de ” diplomas e de senhores doutores”.

O problema, aponta o patologista, é a pobreza. Por isso, acha que é cada vez mais essencial investir nas escolas e na Educação. É neste contexto que louva as últimas decisões do Ministério da Educação no âmbito da autonomia e flexibilidade. “Sou muito a favor. É fundamental. Até porque a escola é do mais importante que há. Os alunos vão muito mais longe quando estimulados, principalmente se não forem obrigados a responder a umas perguntas que os vão obrigar a decorar coisas. Nesse sentido, temos de recompensar quem faz opções alternativas. Como se reflete isto tudo nos exames nacionais não sei.”

A propósito desta dúvida, o Ministério da Educação recorda que “os exames são apenas um elemento que complementa a avaliação interna, que se tem vindo a promover para que seja cada vez mais diversificada, fazendo os testes coexistir com relatórios, ensaios, projetos, debates, entre outros”. A tutela chama a atenção para o facto de que “só este ano, nos exames de 11.º ano, se começaram a refletir as aprendizagens essenciais, que serviram de referência para as cerca de 230 escolas que integraram o projeto piloto de Autonomia e Flexibilidade Curricular”. Acrescentando que a legislação prevê que “os exames devem ter como referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais” e chamando a atenção para a reflexão sobre os “resultados” dos mesmos.

“As principais dificuldades dos alunos estão na interpretação, na análise e na mobilização de conhecimento em novas situações. Estas são exatamente as competências que a flexibilidade curricular potencia que se trabalhe, pelo que é necessário haver confluência entre o que se ensina e o que é avaliado, sem colocar todo o ónus apenas num lado.” Em todo o caso, o IAVE [Instituto de Avaliação Educativa] “tem autonomia técnica face à tutela”, e na carta de solicitação feita a este instituto “requer-se sempre estabilidade nas provas e adequação às orientações curriculares”. Isto porque, finaliza, “na produção de provas nacionais é sempre necessário garantir este equilíbrio e introduzir ajustamentos de forma gradual.”

O segundo grande capítulo da história do ensino superior nasceu com a revolução de 1974. Para iniciá-lo é necessário perceber que – como destaca Afonso Costa, técnico superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, já aposentado, e que durante décadas acompanhou as alterações que foram sendo implementadas – os sistemas de acesso às universidades e politécnicos constroem-se em torno de dois aspetos principais: a seleção dos estudantes e a seriação dos mesmos em caso de limitações quantitativas.

A seleção assenta no nível de qualificação académica e no domínio das competências específicas para o curso em que o estudante pretende ingressar. Este pode ser comprovado através da aprovação pela escola no curso em determinadas disciplinas ou através de aprovação por sistemas de avaliação externa, da responsabilidade da Administração Central ou das instituições de ensino superior. A seleção pode ainda ser reforçada através da exigência de uma determinada classificação mínima, quer na qualificação académica geral, quer na avaliação das competências específicas ou mesmo na combinação das duas anteriores.

Já a seriação baseia-se nas classificações obtidas na qualificação académica geral e nas classificações da avaliação das competências específicas, quer nas internas ao sistema de ensino, dadas no âmbito da escola, quer nas classificações resultantes da avaliação externa. Regra geral, é feita com base numa combinação ponderada dos dois tipos de classificação (geral e específica) e dos dois tipos de avaliação (interna e externa).

Depois do 25 de Abril, no ano letivo de 1974-1975 não houve ingressos no Ensino Superior. Os exames de aptidão tinham sido suspensos porque o Governo da altura considerou não existirem condições para que se pudessem realizar. E como passou a haver um grande número de estudantes a querer prosseguir estudos (não havendo, supõe-se, lugar para todos), introduziu-se uma nova medida na equação. “Quem quisesse entrar no Ensino Superior, além de ter o 10.º e o 11.º ano tinha de ter uma prática de vida, a que se deu o nome de Serviço Cívico Estudantil”, que consistia em passar um ano a fazer serviço à comunidade. “Podia ser preencher fichas numa biblioteca, ceifar num campo, fazer pesquisa etnográfica ou outra atividade com tarefas planificadas pelo aparelho administrativo”, refere Afonso Costa. Foi assim até 1977.

Convém recordar que a meio, em finais de 76, toma posse o primeiro Governo Constitucional, um dado importante para esta cronologia porque se começou a trabalhar num novo modelo, que passou a vigorar no ano letivo de 77/78, onde já foi preciso fazer um exame de ingresso, instituído pelo governo, para se chegar à universidade. “Assim se criou um primeiro modelo de seleção e seriação (por causa das vagas) e já houve concurso. É precisamente nessa data que começa o numerus clausus para todos os cursos do país. Antes disso, só havia em Medicina, Medicina Veterinária e alguns casos muito específicos, por causa da alta pressão que já se sentia nestas áreas”, refere Afonso Costa.

A partir daqui as mudanças foram progressivas, com o objetivo de aproximar o ensino português ao da maioria dos países da Europa, onde já vigoravam 12 anos de escolaridade, ao passo que em Portugal eram apenas 11. Até que as coisas se consolidassem, criou-se o chamado Ano Propedêutico, que teve início em 78/79 e consistia de uma formação que antecipava o que veio a ser o 12.º ano. “Feito através da televisão. Ensino a distância (assim mesmo, sem acento). Uma coisa difícil para a população, habituada ao ensino presencial”, prossegue Afonso Costa, que assegura que, em todo o caso, “funcionou razoavelmente”.

O Propedêutico preencheu as lacunas de ensino até à instituição do 12.º ano, em 80-81, já presencial. “Na altura isso criou problemas sérios, porque de repente estávamos a acrescentar à rede de ensino público mais um ano, o que implicava instalações e professores, e o sistema educativo não estava preparado para isso.” A situação só começou a normalizar quando a lei de bases foi aprovada, em 1986, e o 10.º, 11.º e 12.º anos passaram a ser o ensino secundário integrado tal como hoje o conhecemos.

E, quem quisesse candidatar-se à universidade, além da Prova Geral de Acesso ou mais tarde da prova de aferição, ainda tinha de fazer provas específicas elaboradas pelos estabelecimentos de Ensino Superior.

Em 1996 entra em vigor um novo regime de aprovação do ensino secundário, assente na avaliação interna e em exames nacionais. E a seleção e seriação para o ingresso no ensino superior passam a ser feitas com base nos exames do próprio ensino secundário, “o que foi um grande alívio para as universidades e politécnicos, porque durante vários anos eram eles quem faziam os exames, o que além de dar uma enorme trabalheira os punha na frente no embate com as famílias e estudantes quando não entravam”.

A partir do momento em que os exames nacionais são introduzidos, as universidades optam, “em vez de fazer as próprias provas, por usar estes exames”. No entanto, o que diz o diploma legal que regula o acesso ao ensino superior, o mesmo de 1998 apesar de muitas alterações ao longo do tempo, é que para fazer a avaliação das competências dos estudantes no quadro do processo de seleção, as universidades e politécnicos decidem se fazem os seus próprias provas ou se usam os exames do ensino secundário. “E a decisão autónoma das universidades e politécnicos foi sempre usar os exames nacionais”, esclarece o especialista à NM.

Quando a jornalista e pivô da SIC, Clara de Sousa, entrou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa para frequentar o curso de Línguas e Literaturas Modernas, já muito tinha mudado no plano nacional. Sem saber, em novembro de 1985, estava também ela a poucos meses de mudar o seu objetivo profissional. Deixaria de ser aspirante a professora de Inglês e de Português para começar a trilhar caminho no jornalismo. Começou pela rádio pirata, em fevereiro do ano seguinte.

Pouco depois, “as ondas” legalizaram-se e quando deu conta já recebia mais salário na rádio do que os pais nos empregos de uma vida. A coisa já vai distante, mas tem quase a certeza que quando foi colocada tinha 13 de média. “Nunca fui boa aluna. No secundário, só era uma excelente aluna a Inglês, Português, Educação Física, e a tudo o que fosse trabalhos manuais. Na faculdade tinha de entender e gostar para ter bons resultados. Tornei-me uma aluna mediana.” Ou seja, cumprindo os mínimos para quem trabalhava e estudava. Além do mais, o azimute tinha mudado: “Acabei o curso só para os meus pais não ficarem tristes comigo”.

Em todo o caso, garante que os anos universitários não foram deitados fora. “Ninguém pode desperdiçar o conhecimento que adquire.” Mesmo que o sucesso profissional não tivesse passado pela área que optou por estudar, “a visão estrutural” do curso ajudou-a na carreira profissional. Houve pontos de contacto. “O falar bem português e o ser boa comunicadora são capacidades tão importantes no jornalismo como no ensino. E isso nunca se perde.” Mas primeiro estão os traços de personalidade.

No seu caso, é “altamente perfecionista. Sou a primeira a impor a maior pressão sobre mim própria. Continuo hoje a trabalhar como há 20 anos. Quando parto para algo nunca é com o conforto de ter 25 anos de profissão. Parto sempre com o desconforto de ter de saber tudo para que nada me falhe. Nunca me vou poder dar ao luxo de ser 90% de inspiração e 10% de transpiração. Tem de ser sempre ao contrário e isso não vem da faculdade”. É que “há muitos alunos de “vintes” que não possuem inteligência emocional, decisiva em muitas profissões para resolver questões fundamentais do dia-a-dia, algo que não se foca apenas nos dados que se possam decorar mas em tudo que nos rodeia”.