Texto de Helena Teixeira da Silva

Quando apanhou o avião em Boston para regressar ao Porto ainda parecia que Hillary Clinton ia ser presidente dos Estados Unidos da América. Depois do primeiro afro-americano na Casa Branca (2009-2017), a primeira mulher. Seria a consolidação da maturidade daquele “país do céu grande” pelo qual o Álvaro Costa se apaixonara de forma irredutível antes da maioridade.

A candidata democrata, veterana política, ia à frente com quase dois milhões de votos e Donald Trump não passava de um magnata inculto e inexperiente às mãos do partido Republicano. O país que se rendeu a Obama jamais elegeria o empresário, cria-se. Não fora um sistema que distingue o voto popular do Colégio Eleitoral e tudo teria batido certo. Sabia que podia bater errado quem conhece bem o universo norte-americano.

“Cheguei ao Porto às nove da manhã, ainda madrugada nos EUA, fui de direta para a Praça da Alegria, na RTP, comentar as eleições com o Jorge Gabriel e o Germano Almeida. Por respeito, não quis dizer que provavelmente Trump iria ser the next president (o próximo presidente). Mas subtilmente lembrei que, ao contrário do que se julgava na Europa, nada estava ganho.”

Não era o radialista mainstream da Antena3 nem o apresentador da improvável “Liga dos Últimos” quem o dizia; não era o profissional de comunicação excêntrico nem aquela espécie de rock star de gabardine e écharpe ao pescoço que aparecia como um pop up em quase todos os clubes e festivais de música; quem ali comentava política internacional com a mesma destreza com que viaja até ao rock”n”roll dos anos 1970, ou até aos jogos lendários da seleção nacional de futebol dos anos 1960, é talvez a figura conhecida mais desconhecida do país: um cowboy opaco que inventou uma personna pública para se defender da timidez, um ex-futuro professor de inglês com curso de Cultura, Literatura e Política americanas, um poliglota para quem inglês, francês, alemão, italiano e espanhol têm o mesmo desembaraço do português, um jornalista sem carteira que não prescinde do manual de deontologia, um homem que vivia a 500 quilómetros por hora até ter tido um acidente vascular cerebral – ele chama-lhe beriberi – que o apresentou ao inefável pecado capital: da mesma forma que Eva não conseguiu esquecer o sabor da maçã depois de a ter mordido, Álvaro Costa, verdadeira enciclopédia com pernas, não consegue ignorar a finitude depois de a ter avistado.

O comunicador completou recentemente 59.9 anos – a sua versão para driblar os 60 – e decidiu ensaiar a saída da vida pública como quem encena uma ópera, preparando “Le Grand Final”. Mas a despedida ainda não é agora. Como ele disse à “Notícias Magazine” na entrevista gravada numa tarde de agosto com chuva de janeiro, the best is yet to come (o melhor ainda está para vir) e a caminho tem já, largo novelo de projetos, o primeiro canal português exclusivamente dedicado a podcasts e um Summit Pop para a Netflix. Canta Reininho e com razão, Álvaro Costa, figura da televisão, da rádio, da internet e do palco, é pessoa “sem prazo de acabar”.

“Se calhar morri e estou no céu”

Em novembro de 2016, o mundo saía de uma longa crise a passo de caracol e Portugal reaprendia a andar, mas ainda gatinhando. Álvaro Costa, então com 57 indecifráveis anos – “Na minha tola tive sempre 27”, diz – e já quase 40 de carreira, não tinha nele todos os sonhos do mundo, como Fernando Pessoa, tinha apenas um, que estava disposto a realizar no ano seguinte: voltar aos EUA e terminar o que deixara inacabado quando lá vivera na vertiginosa década de 1990 do século passado.

“Sempre tive fascínio pela América. Sei mais da Constituição americana do que o atual inquilino da Casa Branca. Vivi lá três anos, entre 1991 e 1994, percorri 24 estados, fiz mais de 150 mil quilómetros. Estudei a música folk e os blues, trabalhei como correspondente em Hollywood, assisti ao início do mundo digital, vi a economia a funcionar. O mundo mudou a partir de 11 de setembro de 2001, mas nunca desisti de cumprir a minha visão. Adoro a Califórnia, adorei viver lá, adorava voltar para lá.” 2017 era o ano de mudar os ponteiros e transferir a bagagem. Percebera-o naqueles últimos meses – foi 23 vezes aos EUA, quatro só em 2016 -, depois de ter estado em Silicon Valley, o corredor futurista com 60 km, que vai de São Francisco a São José, e que alberga empresas incontornáveis como a Google, a Netflix ou o Facebook.

“Detetei um vazio de comunicação, que é a falta de alguém que faça a tradução e o GPS de toda uma série de escalas de produção cultural e audiovisual que é feita hoje a partir dali. Descobri uma nova geração de “portuguese americans” com influência política, social , económica e na produção digital, que a maioria de nós nem imagina. Estudei as possibilidades, percebi que o novo centro de produção deslocou-se do Sul, de Hollywood, para o Norte, em São Francisco, fiz os contactos, tinha tudo fechado, iria preencher esse vazio, trabalhando de lá para cá”, resume.

Há quase 30 anos, quando foi para a América levado por dois filmes que lhe mudariam a vida – “Easy Rider”, a bandeira da contracultura dos anos 60, e “Woodstock, “a versão cor de rosa”, contada por Michael Wadleigh -, o seu trabalho demorava três dias a chegar a Portugal. Hoje, como tudo acontece em tempo real, a mudança fazia-lhe todo o sentido.

Naqueles dois dias de limbo eleitoral americano, Álvaro Costa quase não dormiu. Gravou programas em catadupa, o “Portugal 3.0” para a televisão, a versão 3.0 para a rádio, a ainda o Online3, tudo a dobrar para adiantar caminho. Ao terceiro dia, já depois de ter assistido à contagem final que viria a declarar Donald Trump como 45.º presidente dos EUA, sentiu-se “esquisito, tonto e com náuseas”.

Mas pensou: “Tudo isto é normal. Estive em Boston e em New Bedford (Massachusetts) e em Providence (Rhode Island), várias viagens de avião, muito trabalho, muita diversão, jet lag e pouco sono, não tarda e passa.” Só que não passou. “Estava no sofá e já não consegui levantar-me.” Foi Jorge Romão, baixista dos GNR, amigo e vizinho da porta da frente, quem o levou para o Hospital de Santo António, onde haveria de ficar internado, com um prognóstico que ninguém se atrevia a antecipar.

Estava numa cama de hospital, completamente paralisado do lado direito, perna e braço e rosto, mas sentia-se no plateau de um filme. “Foi tão intenso que achei que não podia ser real. Havia uma série de pensamentos cruzados na minha cabeça. Achava que iria sair dali dentro de algumas horas e, ao mesmo tempo, sentia-me numa qualquer cena do “Voando sobre um Ninho de Cucos”, o filme de Milos Forman em que Jack Nicholson instiga os pacientes da instituição psiquiátrica em que todos estão fechados a rebelarem-se contra os tratamentos.

Quando, num só dia, recebe a visita de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, de Manuel do laço, o mais icónico boavisteiro da cidade, e de Júlio Isidro, o profissional que com ele disputa a longevidade na televisão, percebeu que “nada daquilo era uma experiência teatral”, nem Julian Beck nem Antonin Artaud, era real e não era bom. Ainda estava a tentar digerir o acontecimento, a tentar reposicionar-se naquela Twilight Zone tão fora do guião que traçara para ele próprio, com uma pergunta a martelar-lhe insistentemente na cabeça – “Como é que um gajo que ainda agora estava nos EUA cheio de planos, está de repente paralisado com um longo processo de recuperação pela frente?” -, quando lhe entra pelo quarto adentro um rapaz numa cadeira de rodas e guitarra nas mãos a tocar “Like a Rolling Stone”, de Bob Dylan, a canção de 1965 que pergunta repetidamente: Como é que te sentes? Qual é a sensação de estares por tua conta? Sem um lar? Sem caminho para casa? Como um perfeito desconhecido?” Álvaro Costa, Alvarinho, AC ouviu aquilo, incrédulo, e pensou: “Se calhar morri e fui para o céu”.

No café da Foz que frequenta diariamente, a Bolacheira, rodeado de imprensa internacional, recorda o episódio às gargalhadas. O rapaz é Vasco Balio, hoje “um amigo muito amigo”, com quem haveria de partilhar o que estava para vir: quatro meses internado no Centro de Reabilitação do Norte (CRN), também ele indefeso numa cadeira de rodas, sessões sucessivas de fisioterapia sem previsões de saída, “muito trabalho, orgulho no nosso Sistema Nacional de Saúde, pessoas magníficas, muita paciência, vontade de viver, a certeza de que a longa viagem ainda não estava terminada” e foco absoluto na recuperação: “olhei para aquilo de frente, lutei como um cão para recuperar, era o primeiro a chegar ao ginásio e o último a sair.”

Teve alta no final de março, saiu pelo próprio pé, reabilitado, rapidez que surpreendeu tantos, e com uma sensação inédita: “Foi a primeira vez na vida que senti que as pessoas gostavam de mim”, confessa. As pessoas são as centenas que diariamente lhe deixavam mensagens de encorajamento nas redes sociais, uma “quantidade tsunamica” pedindo-lhe que que não embarcasse no que ele batizou como “o comboio do Big Adios”.

A verdade é que nunca teve medo de morrer, medo real teve apenas um: o de nunca vir a conhecer os filhos da filha Francisca. “O meu pai nunca conheceu os netos, morreu muito cedo, repentinamente, em 1990, e eu transporto isso comigo. Não gostava que me acontecesse o mesmo. Ainda por cima, acho que a Frank vai ter filhos incríveis”, diz, a voz subitamente a derreter-se em vaidade na estudante de Direito que já tem 20 anos, “menina muito madura, espantosamente precoce”, e que ele se esforça para não tratar como se tivesse apenas cinco.

Ela está nomeada sua ministra da Informação da Juventude. Álvaro Costa é pai a sério, liberal em tudo mas conservador no que diz respeito à herdeira única. “Se ela chega tarde, não durmo”. Foi por ela que, em 1999, não regressou aos EUA. Foi pelo beriberi que não voltou em 2017. Estava predestinado, diz e não lamenta.

“Há um lado do destino em que acredito. Tinha a mania que era o super-homem, que podia estar em todo o lado, que era bigger than life (maior do que a vida). De repente, aprendi que afinal sou um gajo frágil, que não vou durar para sempre, que me aproximo de uma fase final e não vejo nisso qualquer drama. Pelo contrário, sinto-me hoje um ser humano mais completo.”

Quando olha para trás, mesmo considerando que “o passado é um lugar onde deve ficar-se apenas cinco minutos”, há coisas que se tornam nítidas, e duas delas vêm à boleia dos seus dois escritores preferidos, ambos argentinos: Jorge Luis Borges e Julio Cortázar. Borges, o modernista, é o pai de todos os sul-americanos que sonham escrever. A sua obra abarca o caos que governa o mundo e o caráter de irrealidade em toda a literatura. Para o autor, “é o futuro que define o passado”.

Cortazar é filho de Borges e inspirou uma maratona de cineastas, incluindo Antonioni, que em “Blow-Up”, filme de eleição do comunicador, cristalizou aquela que chegou a ser considerada a cena mais sexy da história do cinema, e inventou a Rayuela, o romance que cada um pode começar a ler por onde quiser. “Aquele universo de xadrez deu-me a volta à cabeça.”

“Vou oferecer o meu cérebro à ciência”

A vida começada por onde se quiser, mas com o futuro a dar sentido ao passado, poderia muito bem ser o BI abreviado de Álvaro Costa. Nasceu no Porto em 1959, no tempo da ditadura, filho de um pai transmontano e de uma mãe duriense. Mas a relação com a cidade “da lealdade” cresce através da avó, que vivia em São Roque da Lameira, perto da Praça das Flores, e tinha uma mercearia chamada “Dragão” – como o local de peregrinação dos domingos, dia de bola. Aos seus nove anos, a família muda para Vila do Conde e isso muda-lhe a perspetiva.

Jogou futebol de praia, futebol a sério no Rio Ave, invadia o campo, baixava os calções, partiu o braço duas vezes, jogou basquetebol no Desportivo da Póvoa. Aquela cidade isolada à qual se acedia pela EN 13, “espaço fantástico, Twin Peaks atlântica, a névoa, o gótico, as velhinhas a espreitar à janela, as igrejas, o nevoeiro, os monumentos manuelinos “, marcou-o profundamente.

E o Régio e o Junqueiro e o Belo a fazerem dele leitor compulsivo, e a carrinha Peugeot da Gulbenkian a levar-lhe os malditos e os outros que o Estado Novo não tinha inteligência ou coragem para interditar, Gérard de Nerval, William Blake, Baudelaire, Baudrillard, Huxley. Lia todos os que lhe “abriam os sentidos”, e leu-os a todos durante o liceu. “Sou um caso de precocidade. Quando morrer vou oferecer o meu cérebro à ciência”, ironiza. “Cresci com a sede de conhecimento de quem nasce num país onde tudo é interdito.” Literatura e cinema, a via verde para um mundo longe do “Portugal pobre, atrasado, subserviente e de cabeça baixa”.

No Cine-Teatro Neiva viu os primeiros filmes -os Western Spaghetti, como “4 Dólares de Vingança”, o primeiro a que assistiu sozinho aos “11 anos, seis meses e oito dias”; os inesquecíveis, como “O Evangelho Segundo São Mateus”, de Pasolini; e os pornográficos . Muitas vezes a matiné era partilhada com o seu gangue, “núcleo de gente underground, íamos todos pedrados e acabávamos expulsos.” A drogaria, como lhe chama, começou ali, no início dos anos 1970, tinha 12 anos. Tal como a música, o romance com os Doors e os Led Zeppelin também nasce ali. “A droga era usada como statement, como forma de arte, não era uma indústria.” Tomou o primeiro ácido aos 15 anos, viu “galinhas atómicas e cães pernetas”, não gostou e não repetiu.

Experimentou cocaína, “era pura e era cara”, e usou-a “de forma recreativa” durante muitos anos. Ou até há poucos anos. Até ter soado a Swan Song (o canto do cisne). “Os meus últimos cinco anos antes do beriberi foram isso, a swan song de uma maneira de viver que sempre tive, e que oscilava entre o Circo Chen e o Cirque du Soleil, entre o extra terrestre e o terreno.” E que, nesse período final, incluiu também drogas sintéticas, “pastilhas e merdas que nem sabia o que eram. Saía de casa à quinta-feira e chegava à segunda e nem sabia onde tinha estado.” Foi antes do beriberi e em plena crise financeira.

“Entre 2009 e 2015 tive problemas como toda a gente. Tinha receio do futuro, receio do presente, o mundo estava a mudar rapidamente, a revolução digital misturava-se com a precariedade. Trabalhava o dobro para ganhar metade. Fazia maratonas de música, como Dj, seis, sete horas seguidas. O meu corpo estourou”, reconhece. Foi há três anos, mas parece que foi “há 420”.

Álvaro Costa não se tornou “moralista”, mas deixou as drogas, mudou a alimentação, emagreceu 20 quilos, corre 20 quilómetros por dia e frequenta o ginásio duas vezes por semana. “Quero viver no now, no agora, e quero viver muitos anos.” Cita John Lennon: “A vida é o que acontece quando estamos a pensar nela.” A vida dele foi sempre assim. E foi assim que nasceu o personagem que muitos confundem com a pessoa, embora o primeiro desapareça quando a luz se apaga.

Regressa de Vila do Conde ao Porto quando entra na Faculdade de Letras, “tinha 20 a Filosofia com a mesma facilidade que tirava zero a Química ou a Matemática”. E aos 19 anos começa a viajar. Vai para a Suíça “lavar pratos e engatar louras”. Vai no verão e volta no inverno, gasta o dinheiro em discos (tem mais de 30 mil de vinil na casa dos Pinhais da Foz, onde vive) e em novas viagens. Amesterdão, Berlim, a Europa toda numa altura, início dos anos 1980, em que viajar não era low cost. De cada vez que volta, a meio caminho entre o hippie e o freak, sente-se deslocado.

Traz os olhos pintados como Mick Jagger pintou muito antes de Robert Smith, usa roupas que Portugal nunca vira, cabelo comprido e atitude libertária que contrastava com o “Afeganistão sexual” que era o país nessa altura. Era olhado de lado, hostilizado, colecionava polacas mas chamavam-lhe “rabeta”, como a toda uma tribo que então nascia no Porto, João Loureiro dos Ban e Rui Reininho dos GNR ao leme, todos a frequentar a Ribeira e o Aniki-Bobó e a Dona Urraca e o Indústria e o Griffon”s. Era o tempo do Dallas e do Brasília e de uma new wave que amortecia a distância a que se vivia de quase tudo o que soasse vagamente diferente. “Voltar a Portugal era sempre doloroso, era voltar à prisão.” Não surpreenderia, por isso, que o futuro passasse por Londres, onde viveu três anos. Saiu em 1988.

Old is new again, o velho é novo outra vez

A incursão pela comunicação, “sonho sério”, começa do acaso. “Como ganhava os passatempos todos da Rádio Clube Português, em 1978 e 1979, eles disseram que queriam conhecer-me. Fui e fiquei.” Nasce o comunicador num espaço de crónicas de dois minutos, a primeira sobre o primeiro disco dos Aerosmith. Seguiu-se o mítico “Videopólis”, em 1985, o primeiro programa da televisão portuguesa a passar e a explicar telediscos, e que o torna oficialmente conhecido. Pouco depois, liga-lhe Carlos Pinto Coelho, o “Senhor Acontece”, que estava à frente da RTP, desafiando-o a ir para Londres. Durante três a anos, trabalha no canal “Music Box” onde apresentou o programa “Via Rápida” e, ao mesmo tempo, na BBC, ao lado de José Rodrigues dos Santos e Fernando Sousa.

Só volta a Portugal quando se cansa do cinzentismo british, da madame de ferro Margaret Thatcher e de “um limite que existe na sociedade inglesa que, a partir de um determinado ponto, não permite subir mais”. O exato contrário da América, para onde foi mais três anos antes de voltar definitivamente a casa. Mas, no país reinventado pela adesão à Comunidade Europeia, a viagem continuou a ritmo acelerado. Passou pela Rádio Energia, pela Rádio Nova, pela Antena 3, pela SIC e pela RTP, onde apresentou a “Liga dos Últimos” que lhe ficará para sempre colada à pele.

“Como é que um miúdo nascido num Portugal sem liberdade, crescido em Vila do Conde, com iliteracia, pobreza, censura, podia sonhar com todas as coisas que me vieram a acontecer? Não cola com a minha raiz. Ainda continuo a ficar espantado.” Ele realizou o sonho de entrar no quarto do Jim Morrison, o famoso número 32 do hotel onde o vocalista dos Doors costumava ficar. Ele entrevistou mais de 900 artistas e, entre eles, a Stevie Nicks, vocalista dos Fletwood Mac, na sua própria casa. Ele viu, ao vivo, o Jeff Buckley e o Jimmy Page, no Festival de Glastonbury, em 1995.

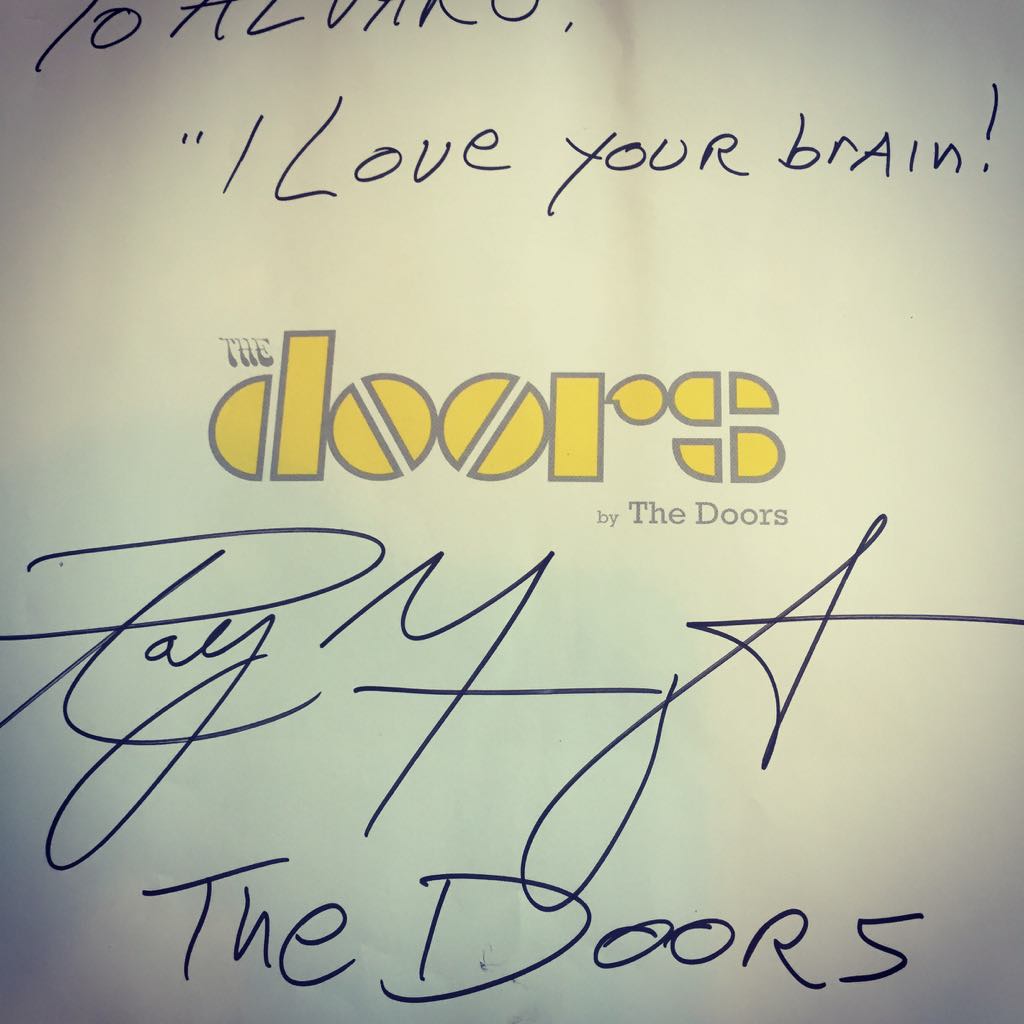

Ele tem um livro autografado por Ray Manzarek, o fundador dos Doors. Ele partilhou a casa de banho com Paul Simonon, dos Clash, em 1982. Ele viu o Shane Mcgowan, dos Pogues , bêbado à porta do Viper Room, o bar que Johnny Deep tinha na Califórnia. Ele frequentava o bar do Johnny Deep. Ele estava lá na noite em que o River Phoenix morreu de overdose. Ele falou com o David Bowie ao telefone. Ele viu o Tom Waitts adormecer na sua mesa depois de lhe confessar que a sua professora de alemão era portuguesa. Ele tropeçava na Pamela Anderson, em Santa Monica, quando a estrela da Baywatch ainda fazia subir a temperatura.

Ele ficou amigo do George Michael, “talvez o pior DJ do mundo”. Ele viu o Kurt Cobain e Courtney Love disfarçados de John Lennon e Yoko Ono. Ele esteve ao lado do Michael Jackson. E do Mel Gibson. E do Robert Plant. Ele viu o Alexi Lalas, o herói do Itália 1990. Ele viu todos os posters da parede do seu quarto de adolescente tornarem-se reais. E tudo isto aconteceu muito antes de o mundo ter-se tornado global e de a era digital ter quebrado fronteiras entre divas incomuns e comuns mortais.

“A proximidade recalibra a tua importância. Ao contrário do que a maioria pensa, torna-te humilde, não te torna arrogante”, diz. “A pop cultura é o meu feijão com arroz, é o meu trabalho, não é a minha vida.” E é com essa mesma humildade que agora prepara o futuro antes da retirada. “Durante 40 anos fui o gajo da linha da frente, que sempre mostrou o que era novo. O cinismo é a pior forma de energia e eu não o quero. Não olho de lado para o que é novo, continuo a acompanhar tudo o que sai, mas há uma afinidade que se perdeu. Agora serei o gajo que prova que old is new again (o velho é novo outra vez).”

Não é um regresso ao passado, é uma viagem ao futuro com os valores antigos. “Quero ser o meu próprio canal”, revela. Disso faz parte a finalização do livro autobiográfico, a publicação de uma página de conteúdos que vai agregar todo o material acumulado ao longo dos anos, centenas de entrevistas e milhares de histórias, um canal exclusivamente dedicado a podcasts e um Summit de escrita pop. Tudo vai acontecer nos próximos meses.

Nos meios tradicionais, continuará a fazer o “Páginas Amarelas”, com o Nuno Galopim, e os “Bons Rapazes”, com o Miguel Quintão. E gostava ainda de retomar o “Portugal 3.0” na televisão, mas com um novo formato. Depois, retirar-se-á para os bastidores.

“Vou desaparecer como apareci, vindo das névoas atlânticas de Vila do Conde. Fui um extra-terrestre quando aterrei aqui, era demasiado miúdo, quase inocente, nesses finais dos anos 1970. A Comunicação Social em Portugal eram duas rádios e uma RTP com dois canais, e um deles fechava na Páscoa. Fui um ET, vim da neblina. Perguntavam: quem é este gajo? De onde vem? Porquê? Vou desaparecer da mesma maneira.”