Texto de Ricardo J. Rodrigues

Fotografia de Jordi Burch

Gisberta vivia na vertigem. Era estrangeira, seropositiva, toxicodependente, sem-abrigo e, sobretudo, transexual. Em 2006, um grupo de adolescentes portuenses espancou-a durante três dias e atirou-a para o poço de um prédio em obras, onde acabou por morrer afogada. Os agressores foram condenados a penas que variam entre os 11 e os 13 meses de internamento. E o Porto teria esquecido o caso, não fossem os travestis que se passeiam todas as noites pela Baixa da cidade avivarem a memória do preconceito. Katty, Wanda, Tânia, Agripina, Armanda, histórias entre o masculino e o feminino, o esconderijo e a exposição, a luz e a sombra. Estas são as amigas da Gi, vistas à lente dos contrastes.

Esta noite abre uma discoteca, a horas impróprias, na Ribeira do Porto. Maria Armanda passou duas horas na depilação, encheu o rosto de base, os olhos de rímel e, às duas da manhã, está pronta para sair de casa. «Nunca devia ter posto tanto silicone nos lábios», um lápis a desenhar os contornos, grossos, que depois preenche com gloss. «E estas entradas no cabelo dão cabo de mim.» A madrugada promete frio, mas uma T-shirt decotada e um casaco de cabedal bastam-lhe. Quando se baixa para apanhar a mala, revela um fio dental sob as calças de ganga justas, escondidas até aos joelhos por umas botas pretas, de salto fino. Por telefone chama um táxi, para cumprir de carro uma caminhada de dez minutos. Antes de trancar a porta do apartamento, dá uma última mirada ao espelho, um derradeiro golo no wiskhy, aponta duas borrifadelas de perfume ao pescoço e passa as mãos pela cabeleira. «Chauffer», sotaque francês, tom provocante, «leve-me ao Pride».

Uma noite podem ser cobiçadas, aplaudidas e adoradas, tal como no dia seguinte podem ser espancadas, regadas com gasolina ou atiradas para um poço. Jogo de duros, disfarçado de fragilidade feminina. Assim é a vida de travesti.

Há um glamour exagerado, quase caricatural, em toda a cena. Os gestos e a colocação da voz, as roupas e os cuidados estéticos, o ritual de saída, os pormenores ensaiados, estão muito para além da normal vaidade feminina. Revelam antes um desejo de estrelato, de pintar a vida em tons rosa-choque. «Adoro a Marilyn, porque adoro», confirma Maria Armanda, que carrega constantemente o A do nome Marilyn e tem mais de 15 vestígios da atriz na sua sala, entre posters, serigrafias, bibelots, livros e cinzeiros. Do Pride, bar gay na Baixa do Porto, segue para um after hours que só abre às seis da manhã. Dança, bebe, seduz. Sente-se de alguma forma como Miss Monroe, pelo menos até à hora de regressar a casa. «Nunca me levanto antes das seis da tarde, não gosto de ir para a rua de dia.» Nenhum travesti gosta. À luz do sol apontam-lhe o dedo, olham-na de lado, torna-se no freak-show da cidade. Tanto quanto à noite se torna diva.

Dia seguinte, Maria Armanda a fazer horas para nova saída noturna. «A Gisberta também amava a Marilyn» e também era mulher presa a um bilhete de identidade de homem, num corpo retocado a silicone. Eram companheiras da mesma clandestinidade, tal como Katty Wandolly, Wanda Morelli, Tânia Star e Agripina. As amigas da Gi, pioneiras da transexualidade na Invicta, encontraram no Porto o palco e o esconderijo para a sua inevitável extravagância. Sabem que a cidade é capaz de venerá-las, ignorá-las, desprezá-las. E todas elas sentem que o simples facto de estarem vivas é um teste à sua resistência. Uma noite podem ser cobiçadas, aplaudidas e adoradas, tal como no dia seguinte podem ser espancadas, regadas com gasolina ou atiradas para um poço. Jogo de duros, disfarçado de fragilidade feminina. Assim é a vida de travesti.

«Money talks»

A partir das dez da noite, a Rua Gonçalo Cristóvão é um vaivém de carros a circular a baixa velocidade. Do viaduto à Rua Sá da Bandeira podem observar-se pelo menos 15 homens vestidos de mulher – mais a partir da uma da manhã – e a circulação automóvel da zona pouca inocência garante. Muito embora seja Janeiro e os termómetros não ultrapassem os cinco graus centígrados, a maioria dos travestis veste-se de minissaias curtas, tops, camisolas de alças. Normalmente tapam-se com um casaco de peles que se abre à passagem de um automobilista mais pausado, desses que avançam a menos de vinte quilómetros por hora. «Não nos aproximamos logo da estrada, ficamos algum tempo no passeio e só depois é que vamos perguntar se a pessoa quer companhia», conta M., 35 anos, na vida desde os 16. «Há muita gente que vem aqui de propósito para nos insultar, regar com gasolina ou despejar aquele pó branco dos extintores.»

A colocação nas esquinas obedece a uma rigorosa lógica hierárquica. Por debaixo do viaduto estão as mais novas, com menos anos de noite. Afinal, esse é o sítio mais exposto, com menores possibilidades de fuga em caso de necessidade. As antigas, pelo contrário, dispõem-se pelas arcadas dos prédios ou na esquina com a Rua do Bonjardim. «Se atacam alguma, as outras tentam defendê-la, dar pontapés no carro, atirar pedras ao condutor. Mas se aparece a polícia, é cada uma por si.» A ronda começa cedo e não acaba antes das cinco da manhã. No fim, os travestis dirigem-se invariavelmente ao Big Ben, café aberto toda a noite até de madrugada onde podem disfarçar a hipotermia com um galão ou um chocolate quente. «É uma vida difícil, mas ganha-se bom dinheiro», garante M.

Nos anos oitenta havia muito mais tolerância para o nosso mundo do que há hoje. Agora é mais fácil sermos atacadas, sobretudo por bandos de rapazes novos. Antes andava na rua sem problemas, nunca tive medo. Hoje tenho. Muito.»

Katty Wandolly sempre se recusou a bater as ruas à procura de clientes. Tem o estatuto de ser a primeira transexual da cidade, chegou ao Porto no final dos anos setenta com o peito operado em Paris e uma saia a tapar-lhe as pernas, numa altura em que o assunto era absoluta novidade. «Fui logo presa, por ter nome de homem e andar vestida de mulher.» Está a caminho dos cinquenta, tem cabelo loiro e o rosto despovoado de rugas. Diz que sempre se sentiu mulher e é assim que se assume, mesmo que os outros a observem com estranheza quando passa na rua. «Apesar de tudo, nos anos oitenta havia muito mais tolerância para o nosso mundo do que há hoje. Agora é mais fácil sermos atacadas, sobretudo por bandos de rapazes novos. Antes andava na rua sem problemas, nunca tive medo. Hoje tenho. Muito.»

Segundo ela, o arrependimento é fado para a maioria dos transexuais. «Mais de noventa por cento das que enchem os seios com silicone acabam por lamentar tê-lo feito. Eu nunca tive dúvidas, foi isso que sempre quis. Mas estas raparigas novas fazem as coisas sem as ponderar bem, acham muito giro vestirem-se de mulheres durante a noite e nem pensam no que significa acordar no dia seguinte num corpo diferente do que o que costumam ver ao espelho. E, claro, há as que vêm para esta vida por dinheiro. Ganha-se muito.» E nem é preciso falar de prostituição, ainda que sejam poucas as que não tenham enveredado por esse caminho numa ou noutra altura da vida. Espetáculos musicais, shows de striptease e alterne em bares são alternativas bem pagas. «Não nos podemos candidatar a um emprego, porque ninguém dá trabalho a um transexual. Podemos ter os descontos em dia, ter todos os requisitos para uma profissão, mas quando olham para o bilhete de identidade e veem um nome de homem, mandam-nos logo embora.»

O corpo e o rosto são quase sempre o ganha-pão dos travestis. Katty não é exceção, faz espetáculos de strip, de vez em quando alterna, tem dois ou três amigos que a ajudam financeiramente. O envelhecimento e a degradação do aspeto físico são o seu drama e a tragédia de todos os transexuais. A partir dos quarenta é preciso retocar o silicone, encher a cara de botox, tentar prolongar ao máximo o ideal de juventude. Maria Armanda, por exemplo, já planeia algumas operações para um futuro próximo. E depois? «Não sei, não quero pensar muito nisso. Mas com o dinheiro que tenho juntado gostava de um dia abrir uma loja de bombons.»

Dupla personalidade

António Barros trabalha como segurança na portaria de pessoal de um hipermercado em Matosinhos. Os seus dias obedecem a um ritual permanente. Acordar às sete, tomar banho e fazer a barba, apanhar um autocarro, depois o metro, chegar ao emprego e vestir a farda. Às cinco da tarde acaba o turno, despe o uniforme, regressa a casa e cozinha o jantar. Ao serão senta-se diante do televisor ou ouve música das suas artistas preferidas – grandes damas da música espanhola e latina, samba, axé. Algumas noites, no entanto, a rotina é quebrada e António dá largas ao seu fascínio pelo mundo de plumas e lantejoulas. É nessas alturas que se transforma em Tânia Star.

Em casa tem espalhados retratos seus, versão feminina. Um fato de baiana e outro de espanhola, corpete de gala, vestido de noite. Depois há uma fotografia de Amália, seu ídolo maior, «tenho roupas de fadista, também», e abre um roupeiro cheio de tesouros que ele próprio costura. «Tive uma vida dura, mas hoje sou uma pessoa honrada. Tenho o meu trabalho e ganho a vida honestamente, todos me respeitam como sou e não há jantar da empresa em que não me convidem para fazer um espetáculo. Sou muito abençoado por Deus.» E muito crente. Sobre as prateleiras dos armários e as mesas há inúmeras Senhoras de Fátima, Santos Antónios, velas e terços de madeira. A estante dos livros congrega os três volumes da biografia da Irmã Lúcia e muitas obras de cariz espiritual, como O Poder dos Arcanjos, Rituais contra a Inveja e o Mau-Olhado ou Visualizar para Curar.

«Quando me visto assim sinto-me muito mais confiante, muito mais glamorosa. Quando sou Tânia Star nada me afeta.»

«Há 18 anos descobri que estava seropositivo e foi como se o mundo me caísse em cima.» Recebeu a notícia numa manhã e foi trabalhar nessa tarde, na altura não quis pensar demasiado no caso. Seguiu-se uma depressão, dois anos de suplício. «Até que comecei a ler estes livros e a acreditar nas forças e energias do universo. Hoje sinto-me bem comigo mesmo, sou uma pessoa forte. Consegui comprar a minha casa e aprendi a gostar de estar sozinho. Vou morrer um dia, eu sei. Mas vamos todos.» António é dado às gargalhadas, o tempo da tristeza já lá vai. Por isso é que, anos depois de abandonar o mundo transexual, decidiu vasculhar as gavetas e recuperar as roupas que mais gostava de usar, as de mulher. «Quando me visto assim sinto-me muito mais confiante, muito mais glamorosa. Quando sou Tânia Star nada me afeta.»

Aos 12 anos, António sabia que era transexual e corria a Baixa do Porto à procura de companhia. «A minha mãe descobriu aos 16 anos que eu planeava fugir para França para mudar de sexo. Contou ao meu pai e ele, até eu fazer 18, batia-me todos os dias.» Era uma família conservadora e de parcas posses, original de Marco de Canaveses, «da freguesia da Cármen Miranda». Com a maioridade veio a tropa e a libertação. «Os dois anos que passei no exército foram os melhores da minha vida. À noite vestia-me de mulher nas camaratas e ninguém me tratava mal por isso. Pelo contrário. Um dia apaixonei-me por um camarada, com quem namorei dois anos. Foi o único grande amor da minha vida. Depois ele casou e eu tive de me afastar. Nunca mais o vi e nunca mais namorei à séria. A partir desse momento, fui sempre tendo relações esporádicas. Gostava de o encontrar um dia, para saber como ele está.»

Levanta-se e vai buscar uma caixa de fotografias antigas, põe-se a desfiar memórias à medida que as passa pelas mãos. «Não cheguei a operar o corpo, só meti um pouco de silicone no rabo.» Atacava as noites do Porto a fazer espetáculos e alterne, como quase todas. Dias depois, há um convite para jantar, feijoada de marisco. António conversa pelos cotovelos, por fim dirige-se à casa de banho, passa creme de teatro pela cara, disfarça as sobrancelhas com cor de pele e inventa outras com lápis preto. Enche os olhos de brilhantes, cola pestanas nas pálpebras, passa bâton pelos lábios. Veste uns collants opacos para disfarçar os pêlos nas pernas e coloca um vestido magenta, espampanante, apertado. «Ahhhh, sinto-me muito melhor.»

O chá das cinco

Todos os dias, por volta das cinco da tarde, Katty Wandolly, Wanda Morelly e Agripina reúnem-se na mesma cafetaria da Baixa, perto da casa desta última. O estabelecimento tem paredes castanhas e uma vitrina de vidro, é estreito e comprido, com mesas a ocupar toda a extensão da sala. As três escolhem sempre um poiso junto à porta, perto da rua, e recusam sentar-se nas traseiras do café. É como se ali se sentissem mais seguras, por serem capazes de observar tudo e poderem manobrar uma fuga em caso de emergência. Wanda aparece com roupas masculinas e cabelo curto, apresenta-se como Berto, diz que ser travesti não é mais do que uma profissão. Katty é o seu exato oposto, saia castanha e chapéu de pele, mais um casaco de senhora da alta sociedade. Agripina está no meio-termo: cabelos compridos pretos e longas unhas pintadas, calças de ganga ambíguas e alguma barba no rosto. «Sinto-me mulher, ajo como mulher e penso como mulher.» Nisto aparece o empregado: «Boa tarde, senhor Vítor, é um cafezinho como de costume?»

Não canta, nunca o faz. «Sou tímido.» O Berto é introvertido. Mas quando veste a pele de Wanda é capaz de cantar toda a noite, pôr uma plateia a rir, ser o centro das atenções.

Berto andava entusiasmado por ter sido convidado a participar numa revista à portuguesa, vai fazer de Amália no palco do Teatro Sá da Bandeira. Mas fala pouco, é prudente. São necessários dois meses e alguns cafés para deixar cair as proteções. O espetáculo revelou-se um sucesso, o trabalho abunda e esta noite quer ir para um ambiente diferente. «Querem ir a um karaoke em Gaia?» Seja. Encontro à meia-noite e viagem sem atribulações. O homem cumprimenta o dono do bar e este arranja-lhe uma mesa quando a lotação está à pinha. Senta-se a observar os cantantes, sem nunca acompanhar a letra de uma canção. Não canta, nunca o faz. «Sou tímido.» O Berto é introvertido. Mas quando veste a pele de Wanda é capaz de cantar toda a noite, pôr uma plateia a rir, ser o centro das atenções. «É a minha profissão, o meu trabalho, não é o que eu sou.»

Passam uns dias. Agripina é rainha dos cozinhados e organiza uma arrozada de cabidela em casa. Vive num terceiro andar dividido em dois apartamentos – um serve-lhe para habitação, o outro está cheio de assoalhadas que aluga a personagens improváveis como um padeiro, um trolha e um viúvo. Os aposentos privados partilha-os com dois rapazes de vinte e poucos anos – Hugo e Augusto – desde que estes abandonaram os colégios da Segurança Social, aos 18. O primeiro é namorado, o segundo como um filho. Trata-lhes da roupa e oferece-lhes prendas, de vez em quando algum dinheiro. No dia do jantar, Hugo só interrompe o jogo de computador para comer e lavar a loiça. Já Augusto ocupa um sofá na sala de jantar e, assim que a refeição termina, põe-se a jogar Playstation. Vai largando bocas e comentários para a mesa. É o homem da casa, ninguém o contesta.

As paredes estão forradas com papel e cobertas com espelhos e relógios antigos. O mobiliário é de época, robusto e escuro, e os espaços livres estão decorados com salvas de prata, cerâmicas de antiquário, uma coleção de chávenas e pires decorativos. No hall de entrada há um oratório com estrutura de madeira e painéis de vidro, onde vários santos e uma velha Virgem Maria invocam graças divinas. A mesa é coberta com toalha branca de linho, pratos e talheres requintados, copos de cristal. O único traço de modernidade são os vários ecrãs plasma que se espalham pelas divisões. Um deles, estrategicamente colocado sobre o frigorífico da cozinha, mostra constantemente a filmagem de uma câmara de vigilância, direcionada para a porta de casa, que já está protegida por uma consistente grade de ferro. É o paraíso íntimo de Agripina e, ao mesmo tempo, a sua prisão.

Enquanto ela despeja o sangue para a panela de arroz, a conversa descamba para a infância. Histórias tristes, de abuso e maus-tratos. «Perdi a virgindade aos 14 e não foi uma boa experiência. Foi um amigo do meu pai, aproveitou-se de mim.» As outras repetem relatos do mesmo calibre, negros, terríveis. Tão contrastantes com o tal fascínio da subida ao palco, das roupas provocantes, das festas recheadas de champanhe e cocaína de que Maria Armanda fala vezes sem conta. Eis o paradoxo travestido: se o quotidiano fosse uma paleta de pintor, enchia-se um só quadro com todas as cores e, simultaneamente, com cor nenhuma.

Gisberta, a diva no fundo do poço

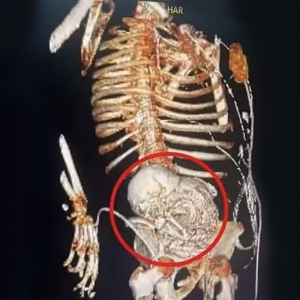

O dia 22 de Fevereiro de 2006 fica na memória pelos piores motivos. Todos os receios transexuais ficaram materializados na morte de Gisberto de Salce Júnior, a Gi. Depois da denúncia de um rapaz a uma professora na escola, as autoridades descobriram o seu corpo num poço de um prédio em obras no Campo 24 de agosto. Era ali que ela vivia, entre caixotes e panos de plástico. Estava doente, debilitada, não foram raras as vezes que passou fome. O afilhado costumava levar-lhe comida à socapa, mas alguns colegas de escola toparam-no. Organizaram-se em bando e, durante três dias, torturaram-na com pancada. «A dada altura introduziram-lhe uma vara de madeira no ânus, destruindo alguns órgãos e causando hemorragias internas. É mais do que certo que ela agonizou antes de morrer», conta João Paulo, fundador do site Portugal Gay e ativista dos direitos GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgender) na Invicta.

Gisberta já estava no fundo de um poço muito antes de um grupo de adolescentes atirar o seu corpo para dentro de água. Isso só veio tornar o caso mais impressionante – um ato de violência brutal sobre quem não se pode defender.

Katty, Maria Armanda, Agripina, Tânia, Wanda, partilham uma sensação de bofetada. Todas a tinham encontrado dias antes, arrastando-se pelas ruas com aspecto desolado. Todas lhe ofereceram ajuda, comida, dinheiro. Mas ela recusava sempre, era demasiado orgulhosa, nem mesmo a Associação Abraço lhe conseguiu prestar apoio. Em suma, Gisberta já estava no fundo de um poço muito antes de um grupo de adolescentes atirar o seu corpo para dentro de água. Isso só veio tornar o caso mais impressionante – um ato de violência brutal sobre quem não se pode defender.

O caso foi levado ao Tribunal de Família e Menores do Porto. Rui Amorim foi o delegado do Ministério Público que fez a instrução do processo. «Em mais de dez anos neste tipo de tribunal, não tenho memória de um caso assim. Ouvi todos os rapazes que a agrediram e percebi que estavam conscientes do seu ato, das várias etapas do processo que levou à morte da Gisberta.» Em julgamento, o processo transitou para a delegada Paula Bernardo e foi avaliado pelo juiz Carlos Portela. Em declarações à Notícias Magazine, ambos admitiram que este era «um caso especial». Portela disse ainda que «estes rapazes não agiram por motivação própria, mas sim numa lógica de grupo. São menores e estão mais vulneráveis do que o comum cidadão». Seis deles foram condenados pela prática de crimes de ofensas à integridade física qualificada na forma consumada e crimes de profanação de cadáver na forma tentada, tendo-lhes sido aplicada a medida tutelar de internamento em centro educativo em regime semiaberto, pelo período de 13 meses. Um segundo grupo, de cinco menores, foi condenado pelo crime de ofensa de integridade física na forma consumada, com pena de 11 meses. Dois rapazes foram ainda condenados pelo tribunal pelo crime de omissão de auxílio, com medida tutelar de acompanhamento educativo pelo prazo de 12 meses.

Os adolescentes, com idades entre os 13 e os 16 anos, pertencem na esmagadora maioria dos casos a famílias de classe baixa, com problemas de alcoolismo, toxicodependência e maus-tratos. Quase todos estudavam nas Oficinas de São José, uma instituição de solidariedade social de raiz católica e dependente da diocese do Porto. O administrador financeiro da instituição, Germano Costa, suicidou-se pouco depois da descoberta do caso. E os familiares de Gisberta, apoiados pelo Consulado do Brasil no Porto, ainda hoje acusam a justiça portuguesa de ser branda para com os agressores e pediram uma indemnização ao Estado português.

Quando chegou à cidade, no início dos anos oitenta, Gisberta era um espanto. Loura, corpo perfeito, implantes dentários, lentes de contacto coloridas, muitas jóias. Alternava em bares hetero, trabalhou durante anos a servir copos numa discoteca gay, andava a tratar dos papéis para se legalizar. Katty Wandolly lembra-se bem: «Era uma mulher linda, não se notava nada de masculino. E muito charmosa. Até o meu catequista se apaixonou por ela. Vestia-se com saia e casaco, como se fosse uma executiva, tinha sempre o cabelo arranjado, a casa impecável, os cães com as vacinas em dia.» Dois yorkshire terriers chamados Leonardo e Carolina. Em meados dos anos noventa os animais morreram e o local onde trabalhava fechou portas. «Foi o princípio do fim.» Sentença de Agripina.

Sem dinheiro nem legalização à vista, Gisberta começou a ir todas as noites para a Rua Gonçalo Cristóvão, arranjar clientes. «Tinha muita procura», conta Maria Armanda, «porque era a mais bonita.» Para aguentar o frio e a dureza da vida atirou-se de cabeça para as drogas, que antes só consumia recreativamente. Cocaína primeiro, depois heroína e o corpo ia definhando, os dentes apodrecendo, o aspeto andava cada vez mais desleixado. Em 1996, diagnóstico devastador: estava seropositiva. Mais heroína, cada vez menos clientes. Em 1999 deixou de pagar a renda, em 2000 já não saldava as contas. «Vinha para a rua maquilhar-se à luz dos candeeiros, porque não tinha eletricidade em casa», conta Tânia Star. Em 2001 abandonou definitivamente o seu palácio e fez a rota das pensões na Baixa. Mas foi sol de pouca dura.

Umas semanas antes de morrer, Tânia encontrou-a na rua, convidou-a para um café. «Tinha dificuldade em andar e em falar, usava um gorro de lã na cabeça e um sobretudo verde, comprido. Lembro-me de pensar que ela estava no fim da linha, que ia morrer não tardaria muito. A Gi deixou-se levar para a sombra.» É uma de muitas. Num jogo de extremos, em que um dia pode significar tudo ou nada, a brasileira deixou de ter forças para lutar. Fala Maria Armanda: «Nos últimos anos morreram mais de vinte travestis na cidade e ninguém fala deles. Só da Gisberta. Ela, sim, era magnífica e saiu de cena em grande.» Deu nas vistas quando chegou e causou ainda mais furor na despedida. Ao jeito das divas, como Marilyn Monroe.