Foram muitos os portugueses que saíram à rua naquela quinta-feira em que Portugal se fez livre e democrático, colocando um ponto final em 48 anos de obscurantismo, ditadura, repressão e violência. O que os fez sair? O que viram nas caras uns dos outros? O que gritavam? Que ambiente se vivia nas ruas? A jornalista, que queria ter estado lá, mas não nasceu a tempo, cola os seus olhos aos daqueles que, mais ou menos anónimos, assistiram em directo ao desenrolar de um dia histórico. E tomaram parte dele.

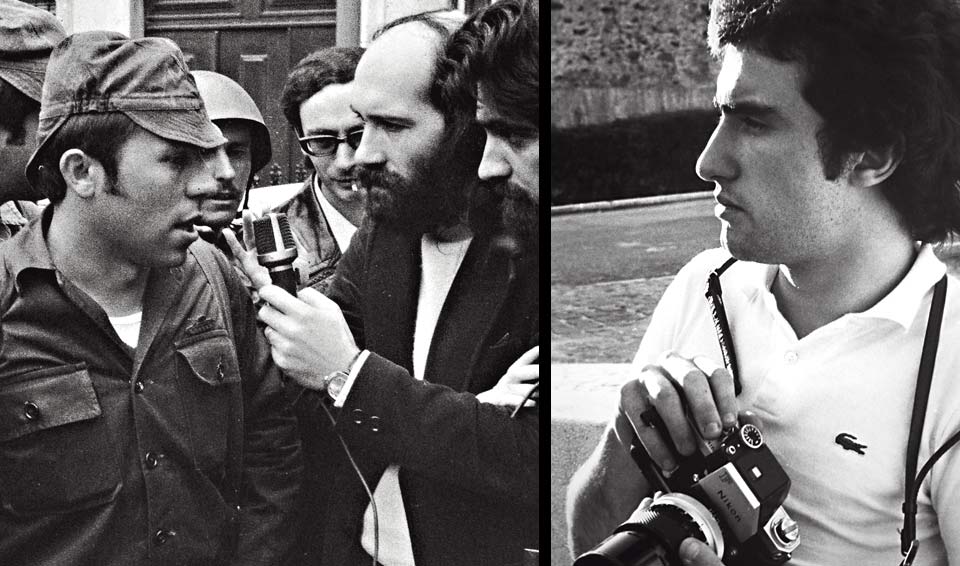

«Aquilo que vi e senti naquele dia sinto ainda hoje: uma sensação de liberdade que nunca mais me abandonou. O 25 de Abril fez-me uma coisa estranha, fez-me ter 20 anos para sempre. Sou um gajo de 50 que pensa como se tivesse 20». Quem o diz é Alfredo Cunha, um dos fotógrafos de Abril, graças a quem as imagens daquele dia inicial inteiro e limpo, nas palavras de Sophia, ficaram registadas para sempre, como os seus vinte anos. Idade certa para às quatro e tal da manhã estar fechado no quarto a ouvir o álbum Riders On The Storm, dos Doors. Até a voz de Jim Morrison ser abafada pelos gritos do irmão, quarto adentro, anunciando uma revolução. O Rádio Clube Português (RCP) acabava de transmitir o primeiro comunicado do Movimento das Forças Armadas (MFA) e em casa dos Cunha ninguém dormia. Alfredo pegou na máquina fotográfica, uma Nikon F, e arrancou para o jornal O Século, onde trabalhava. A história tinha começado a fazer-se. E ele ia fotografá-la.

Às seis da manhã de 25 de Abril toca a campainha da casa do jornalista Adelino Gomes, então com 29 anos e secretário de redacção da revista Seara Nova. Péssimo sinal para quem, como ele, já tinha atingido a idade da razão, já tinha tido problemas com a censura e sabia da existência do movimento dos capitães. «Normalmente, as prisões políticas eram efectuadas ao fim da madrugada e, portanto, quando tocaram com insistência à campainha, pensei: “não me digas que me vão prender”.» Hoje com 65 anos e uma gargalhada, confessa: «tenho contado muitas vezes esta história, até como autocrítica, fiquei aflito e pedi à minha mulher para ir abrir a porta. Ela foi e disse-me que só via um ombro muito largo, o que não me deixou descansado. Vivia num segundo andar, não dava muito jeito saltar, por isso fui abrir. Era um dos meus irmãos, o Zé, que me disse: “Lisboa está cercada, é agora”, e foi-se embora. Tive o reflexo do jornalista – e do cidadão, por isso tantos nos encontrámos na Baixa –, que foi ir para o Terreiro do Paço, a cabeça do império português, nas palavras de Eça.»

Horas antes o jornalista Joaquim Furtado, 26 anos, dirigiu-se para o seu turno de serviço no RCP, onde por aquela altura assegurava as madrugadas de quinta-feira, da uma às sete da manhã. «Fui trabalhar normalmente, sem ter ideia nenhuma do que estava a acontecer. A única coisa que eu e grande parte dos portugueses na altura sabíamos era que a situação política era muito precária. Corriam rumores de que um sector militar, de extrema-direita, liderado pelo General Kaúlza de Arriaga, estaria a preparar um golpe para depor o governo de Marcelo Caetano. De resto, tinha havido o 16 de Março, que era já um sinal muito concreto da insatisfação dos militares, e nesse sentido havia a expectativa de que qualquer coisa estava para acontecer.»

Às 3 horas e 12 minutos, o RCP tinha pouca gente, dois técnicos de som e Joaquim Furtado, que preparava o noticiário das quatro. Oito militares entram na estação. Objectivo: instalar ali o Posto de Comando do MFA. «Só nessa altura tomei conhecimento da existência de um movimento. Senti uma presença e quando olhei, era um militar, armado, que me informou de que havia uma movimentação militar, sem mais explicações. Fiquei ali não sei se minutos se segundos, na expectativa, sem saber qual a natureza do movimento. Saí do gabinete e no primeiro momento que encontrei apropriado perguntei-o a um dos militares, que me disse, de forma muito breve, mas muito clara, que se tratava de um golpe militar para depor o governo, fazer eleições livres, libertar os presos políticos, acabar com a PIDE, com a censura e com a guerra. Deu-me em síntese todo o programa do MFA. E eu descansei. E congratulei-me»

Às quatro e vinte seis, e não às quatro, como previa o plano de operações militar, devido a um atraso na tomada do Aeroporto de Lisboa, a voz segura de Joaquim Furtado anuncia: «Aqui Posto de Comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam a todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem a suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo o custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua acorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, que se deseja, sinceramente, desnecessária.»

João Camilo era então interno no Hospital de São José e foi um dos médicos a responder ao apelo do MFA. A noite de 24 de Abril tinha-se estendido pela madrugada de 25 à conversa com amigos em casa. «Falhei o comunicado inicial porque não tinha o rádio ligado, mas pouco depois de me deitar, por volta das seis, liga-me um desses amigos a dizer que tínhamos que ir para o hospital porque havia uma revolta em curso.» As ruas desertas levaram-no em pouco tempo a São José. Os doentes que lá estavam eram os mesmos do dia anterior e não chegaram mais. «No Serviço 2, havia uma janela que dava para o Martim Moniz. A certa altura, estava tudo de pé à janela, mesmo os mais debilitados. Acho que melhoraram todos um bocadinho.» Quando se assegurou de que a sua presença já não era necessária no hospital foi para a rua, onde viveu dois dias que nunca vai esquecer.

Quem também não esquecerá aquele dia, aqueles dias, porque muito lutou para que acontecessem, é Helena Pato, hoje 70 anos, professora de matemática reformada, ontem 35, dirigente estudantil, dirigente da CDE, sindicalista e fundadora do Movimento Democrático de Mulheres. Não o esquece por muitas razões e uma delas é a de não o ter vivido nas ruas, porque o seu marido de então, José Manuel Tengarrinha, estava preso em Caxias. O dia da liberdade para ela, como para muitos, só chegou a 27 de Abril. «A madrugada da revolução começou com um enorme equívoco. Tinha uma visita ao Zé marcada para dia 25, às onze da manhã. Pelas quatro tocou o telefone e em sobressalto fui atender. Do outro lado uma voz grave de homem diz: “Venho só informá-la de que estão em curso movimentações militares para derrubar o regime: estamos a começar uma revolução e uma das primeiras coisas que vamos fazer é libertar o seu marido e os restantes presos políticos”. Pensei que era uma provocação da PIDE. Na altura, as provocações eram constantes.» Perto das seis, Helena soube, pela voz de um jornalista do Diário de Lisboa, António Santos, que afinal era verdade, a revolução tinha mesmo saído à rua.

Manuel Augusto Araújo, designer e copywriter, então com 29 anos, hoje 65, era vizinho de Helena Pato e de José Manuel Tengarrinha, num prédio da Penha de França, onde viviam vários destacados antifascistas. Manuel Augusto não só era antifascista como era militante do Partido Comunista Português. «Não fazia ideia do que se ia passar, mas sabia que alguma coisa estaria para acontecer porque umas semanas antes as reuniões do partido começaram a escassear.» Na madrugada de 25 de Abril, aí pelas cinco, um amigo telefona-lhe. Tinha ouvido o primeiro comunicado do MFA. «Fomos logo para o RCP, onde tínhamos um programa de música, ver o que se passava. Não conseguimos entrar porque a Sampaio Pina já estava ocupada pelo militares, mas tinha tudo um ar simpático, o que nos deixou mais descansados (constava que o Kaúlza de Arriaga ia fazer um golpe de extrema-direita). Não podia telefonar, tinha a certeza de que o meu telefone estava sob escuta e por isso voltei a casa para dar notícias à família e aos vizinhos. Num prédio larga e maioritariamente democrático, estava todo o mundo ansioso.» De volta à rua, seriam nove ou dez da manhã, assiste à primeira grande confraternização entre a população e os militares. «Estava uma panhard empanada a travar o avanço da coluna militar que se dirigia para tomar o Quartel da Legião Portuguesa, ali na Penha de França. Então, alegremente, a malta toda começa a empurrar a panhard.».

Luísa Ramos era hospedeira da TAP, tinha 25 anos e, no dia 25 de Abril, partia para Roma e Atenas, numa lua de mel adiada pela guerra. O marido, com quem casara em Fevereiro de 1973, tinha regressado do Ultramar a 14 de Abril. «Íamos num avião que vinha de Joanesburgo de madrugada e eu às cinco da manhã liguei para as minhas colegas no aeroporto para saber se o voo partia a horas. Responderam-me que não sabiam, que fosse ouvir a rádio. Pensei que estavam a pregar-me uma partida.» Telefonou para outro serviço e o mesmo tom: «Ó Luisinha, vai ouvir a rádio». Desesperou. «Achei que estava tudo avisado e, portanto, liguei para o representante da companhia, um senhor muito sério que nunca entraria numa brincadeira daquelas. Expliquei-lhe que tinha um bilhete para Roma e Atenas e que as minhas colegas estavam a gozar comigo e não me davam informação nenhuma. E ele: «já ouviu a rádio? Ligue o Rádio Clube Português». Ligou, finalmente, a rádio. «Só dava marchas militares. Pensei: queres ver que morreu o Tomás [Américo Tomás, presidente da República]?» Não, mas era como se tivesse morrido. A notícia das movimentações militares veio pouco depois, com o segundo ou terceiro comunicado do MFA. Numa casa onde sempre foi viva a luta contra a ditadura, a euforia foi imediata. «O meu pai deu-me um abraço, chorou e foi-se embora. Naquele dia nunca mais o vi.»

António Cluny, antigo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e procurador-geral adjunto no Tribunal de Contas, tinha 18 anos e era estudante de Direito quando na madrugada de 25 de Abril, pelas cinco ou seis da manhã, ouviu na rádio que as tropas estavam na rua para derrubar a ditadura. «Vivia no Algueirão, perto de Sintra, e por isso levantava-me muito cedo para ir para as aulas. Quando ouvi a notícia saí logo de casa, sem dizer nada aos meus pais, que dormiam.» Na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa vivia-se um ambiente repressivo. «Não tinha par no mundo académico português. Existia uma polícia interna, composta por fuzileiros da pide, que mantinha a ordem e controlava todas as actividades dos estudantes. Uma ideia introduzida por Veiga Simão, ministro da Educação Nacional da altura e depois ministro de um governo socialista, com a conivência da maioria do corpo docente da faculdade, hoje todos insignes democratas. Eles chamavam-lhes vigilantes, nós chamávamo-lhes “Gorilas”. Eram de uma brutalidade enorme.» Saiu de casa com destino à Cidade Universitária e como ele muitos colegas. «A ideia era apanharmos os Gorilas, os nossos inimigos de estimação, mas eles não apareceram nesse dia. Eram gorilas, mas não eram estúpidos. Ou pelo menos não tão estúpidos como pensaríamos.»

Celeste Caeiro, 76 anos hoje, 41 então, também conhecida como Celeste dos Cravos, chegou cedo ao restaurante onde trabalhava, na Rua Brancaamp. Era dia de festa, o estabelecimento completava um ano de actividade. «Cheguei por volta das 7h30, para tomar o pequeno-almoço, ali tínhamos direito à alimentação, sabe?». Os olhos de Celeste ainda faíscam ao relembrar a história que já contou mil vezes. «O patrão estava à porta, à nossa espera. Disse-nos que fôssemos para casa, que o restaurante não abria porque estava a dar-se um golpe de Estado, mas que antes levássemos as flores que estavam no armazém. Eram cravos vermelhos e brancos que tinham sido comprados para dar aos clientes. Levei um molhe. A São Cordeiro, minha colega e ainda hoje a minha melhor amiga, disse-me logo para eu ir para o pé da minha mãe e da minha filha, mas eu pensei: para casa? Não, queria ir ver o que se passava. Há muito que esperava por aquele dia.» Desceu rumo ao Chiado, onde morava ,e quando chegou ao Rossio lá estavam os tanques e os militares. «Não tem explicação o que senti, parecia um sonho. Foi um baque no coração. Fui ter com um soldado e perguntei-lhe o que se passava, para onde iam. Ele disse-me que era uma revolução, que iam para o Carmo e perguntou-me se eu tinha um cigarro. Não tinha, nunca fumei, mas tive tanta pena, queria dar-lhe qualquer coisa, então lembrei-me dos cravos que trazia e dei-lhe um. Ele aceitou e pô-lo no cano da espingarda.» Em pouco tempo, distribuiu todos os cravos que tinha. «Foi um dia feliz. Fui para casa, ver a minha filha, que tinha cinco anos, e a minha mãe. Almocei e depois voltei para a rua, para viver aquela alegria.»

À leitura do primeiro comunicado do MFA, seguiu-se, nas palavras de Joaquim Furtado, «uma noite cheia de sobressaltos, expectativas, anseios, perplexidades, mas tudo misturado com uma grande alegria». O jornalista recorda um episódio simbólico. «Os militares do Batalhão de Caçadores 5, que fizeram segurança à volta do RCP, neutralizavam todos os polícias de giro e guarda-nocturnos que apareciam por ali e levavam-nos para um estúdio, que a certa altura estava cheio de polícias, provavelmente receosos. Do ponto de vista simbólico, é uma imagem inesquecível porque, para nós, no dia-a-dia, a polícia era a face visível do regime e da repressão. A imagem dos polícias presos dava bem a noção de que tudo estava a virar-se ao contrário.»

Sentiu que estava a fazer história, no momento em que leu o comunicado? «Senti que estava a participar em qualquer coisa que teria repercussões, fosse bem sucedida ou não. Quando aceitei lê-lo, não agi como jornalista, agi como cidadão que tomou partido de um dos lados.» Sentimento comum ao do fotógrafo Alfredo Cunha, que às sete da manhã já estava no Terreiro do Paço, em serviço para O Século. «A cena que vale a pena contar é o momento em que conheço o Salgueiro Maia. Estava a fotografar atrás de um carro e ele diz-me: “se quer fotografar não se esconda, que ainda leva um tiro. Ponha-se à vista e escolha o lado de que quer ficar. Nós somos os do contra.” Escolhi. E andei com ele o resto do dia.» Um dia que para Cunha parece que nunca aconteceu e que foi ontem. «Sentia uma sensação de irrealidade, sabes? Vivíamos num regime tão repressivo, tão violento, que tudo aquilo me parecia inconcebível.» E tiveste medo? «Tive, tinha vinte anos, tive medo que falhasse. Aliás, as minhas fotografias são de tensão, não há cravos, há posições de combate.» O golpe no Chile, que depôs Salvador Allende e deu o poder ao ditador Pinochet, tinha acontecido em Setembro de 1973, e Alfredo Cunha trazia essas imagens na cabeça quando fotografou os primeiros soldados no Terreiro do Paço. «Não houve sol naquele dia, a luz era intensa mas filtrada e isso nota-se nas minhas fotografias.» A meio do dia, o medo dissipou-se. «Há uma fotografia minha em que está um soldado a fumar e o povo atrás, havia expectativa e ansiedade na cara das pessoas. Mas há ali um ponto de não retorno, foi uma panela de pressão que explodiu, saltou a tampa e pronto. A meio do dia, com a enchente do Carmo, percebi que já não havia volta atrás. O 25 de Abril mudou tudo e mudou para melhor. Vivemos uma festa, saiu-nos cara, agora precisávamos de outra como aquela.»

Quando chegou ao Terreiro do Paço, o jornalista Adelino Gomes procurou saber quem era o comandante das tropas e apontaram-lhe Salgueiro Maia. «Tinha andado comigo no liceu. Dirigi-me a ele e perguntei-lhe de que lado estava. Deu-me a melhor definição que guardo do 25 Abril: “Não tiveste que ir para a Alemanha por umas coisas quaisquer que disseste na Rádio Renascença?” Olhei-o com surpresa e respondi que sim. “Nós estamos a fazer isto para que ninguém mais tenha que sair de Portugal por causa daquilo que diz, escreve ou pensa”. Dei-lhe um abraço.».

Adelino Gomes integra o grupo de jornalistas e fotógrafos «felizardos» que entretanto se forma e que há-de acompanhar Salgueiro Maia durante todo o dia, até à rendição de Marcelo Caetano, e ver, ouvir e viver «coisas extraordinárias». «Quando partimos com a coluna rumo ao Carmo, vêm dois rapazes, com um gravador, a correr, e eu ajudo-os a subir para o jipe. Era o Paulo Coelho e o Pedro Laranjeira, do programa Limite, no qual tinha sido dada a senha para o 25 de Abril. O Carlos Albino tinha-lhes dito que ia acontecer alguma coisa na Baixa e por isso eles eram os únicos repórteres de rádio ali àquela hora. Tive uma inveja… A certa altura, peço-lhes: não se importam que faça também um bocadinho de reportagem? Deram-me logo o microfone. Tenho que lhes agradecer. E deram-me a oportunidade da minha vida. Agarrei no microfone e nunca mais o larguei.» Mas, mesmo de microfone, Adelino Gomes não era só jornalista, era também o povo. «Aquele foi o acontecimento perfeito, porque nem o jornalismo nem a cidadania foram ofendidos. Eu explico, para não pensar que estou a fazer poesia: o jornalista tem a preocupação de compreender o que se passa, para depois narrar, construindo uma distância crítica. É isso que o leva, num relato de futebol, a gritar com a mesma intensidade o golo da sua equipa do coração ou a da equipa adversária. O que aconteceu no dia 25 de Abril foi que as pessoas gritavam aquilo que nós gritaríamos e os militares diziam aquilo que nós gostaríamos que dissessem. E estavam todos do mesmo lado. Foi a reportagem perfeita, num dia perfeito: como cidadão, não podia querer mais, o lado que eu apoiava ganhou; como jornalista, não precisava de colocar ênfase no que dizia, eles eram milhares e estavam felizes.»

Do hospital de São José, o médico João Camilo foi para a Baixa. «Acho que fomos todos. Havia muita gente nas ruas. Lembro-me sobretudo de duas coisas. É esquisito, mas começou logo a haver mais cor. Naquele tempo, era tudo muito escuro, muito cinzento, e pareceu-me que as pessoas estavam mais descontraídas do ponto de vista da sua presença, mais claras, mais coloridas, mais alegres. Por outro lado, havia uma expressão de revolta, uma reacção a muitos anos de silêncio e opressão, e as pessoas tinham necessidade de se expressar, gritavam palavras de ordem, sempre correctas do ponto de vista político.» Havia tensão, sobretudo no Largo do Carmo, onde João Camilo passou grande parte do dia, até à rendição de Caetano. «É natural, até porque o Carmo esteve atulhado de gente, não havia espaço, mas acho que ninguém estava a pensar nos riscos que corria. O sentimento que prevalecia era o de entusiasmo, de excitação, de alegria. O apoio aos militares era unânime.»

Também António Cluny percorreu a cidade de Lisboa naquele dia, entre os «sítios mais quentes» e a universidade, onde voltava a intervalos. «Estive na Baixa, no Carmo, o que via na cara das pessoas era expectativa, mas não surpresa. Todos sabiam que alguma coisa ia acontecer. A alegria era geral, havia uma euforia febril nas ruas. Toda a gente queria apanhar os pides.»

Do outro lado do Tejo, já Luísa Ramos, então hospedeira e depois também sindicalista, tinha esquecido a lua de mel e estava a arranjar-se para ir para a rua quando alguém que sabia a que portas bater, lhe bateu à porta com a informação de que era preciso ir dar apoio aos soldados estacionados no Cristo Rei. Luísa adiou também a «sua» festa e preparou café e umas celebradas omeletes de queijo, para levar aos militares. «Depois, passei o dia em Almada, uma cidade com grande tradição de luta contra o fascismo. Foi dia de chorar de alegria e de abraçar amigos e camaradas. Era aqui que queria estar. Com a minha gente.» A lua de mel ficou para depois. Para depois de Maio.

Desempanada a panhard na Penha de França, Manuel Augusto Araújo desceu à Baixa e depois subiu ao Largo do Carmo, num movimento estonteante, como a euforia que se vivia nas ruas. «O mais impressionante daquilo tudo foi o Carmo. A figura do Sagueiro Maia destacava-se. Era um gajo determinado. Aquilo era uma revolução, mas simultaneamente era uma festa. Se calhar foi menos revolução que festa, por isso é que estamos na situação em que estamos. Mas de hora para hora aconteciam coisas e a meio da tarde tínhamos a sensação magnífica de que já ninguém nos tirava aquilo». Apesar das grandes alegrias, houve também para Manuel Araújo algumas desilusões. «Parecia que o ar até estava mais levezinho, toda a gente a empurrar os militares, uma maravilha. Mas depois à noite, chego a casa, e apanho com um balde de água fria quando vejo na televisão aquela sinistra Junta de Salvação Nacional, o Spínola de monóculo, o Silvério Marques, que da pide dizem nada, das prisões políticas dizem nada.» Mas o povo não estava pelos ajustes, no dia seguinte uns cercaram a pide, outros dirigiram-se para Caxias a exigir a libertação dos presos políticos. «Foram dias completamente loucos entre o 25 de Abril e o 1º de Maio, de uma grande descompressão. Claro que a rapaziada do costume começou logo a organizar-se e a tentar sabotar. É assim a luta de classes.»

Depois do telefonema que lhe trouxe a notícia da revolução, foi o tempo de Helena Pato ir deixar os filhos a casa da mãe no Bairro da Encarnação, onde presenciou a memória mais precisa que guarda do 25 de Abril: «o meu pai, que era um homem reservadíssimo, de pijama, em plena rua, a fazer um comício, dizendo que era o dia mais feliz da vida dele e que eles [a PIDE e o Governo] tinham todos de ser julgados num tribunal plenário pelo mal que fizeram ao povo». Daí foi para uma reunião em Benfica, em casa do jornalista Fernando Correia, também preso em Caxias. «Desde que recebi a notícia até à meia-noite do dia 26 segui nas margens da revolução, sem testemunhar a sua real componente popular. Passei essas horas como poucos deste povo, com o coração no fio da navalha. Sempre com o meu irmão, numa emoção que ficou inscrita nos nossos ADN, circulámos entre as reuniões com as famílias dos presos políticos, a rádio, onde eu e a Aida Magro fomos fazer um apelo ao povo português, a pedido do Comando do MFA, e a Prisão de Caxias», aos portões da qual passou a maioria do dia e da noite e do outro dia. A memória de Helena só ganha exactidão a partir da madrugada de 25 para 26 de Abril. A tensão era grande entre os familiares dos presos políticos que ali «acampavam», à espera da sua libertação. Temia-se que os agentes de pide que lá permaneciam exercessem represálias sobre os presos. O MFA aconselhara o afastamento do Forte, para que a presença das famílias ali não fosse encarada como uma forma de pressão indesejada. Não arredaram pé, mas deslocaram-se para a parte de trás. No silêncio da noite, o medo e o cansaço vencia. «A dada altura, um estalido que parecia ser de um tiro. Todos pensámos o mesmo: “começaram, já está”. Até esse momento eu, a Luísa e o Alberto, meus companheiros dessas horas dramáticas, mantivemo-nos sempre de mãos dadas e alternávamos gestos de ternura com expressões de confiança nas negociações entre o MFA e a cadeia. Mas quando um de nós disse em voz alta, depois de um segundo estalido: “começaram, já está”, abracámo-nos num imenso soluço.»

Não tinham começado, mas a ansiedade da espera duraria até ao fim da noite do dia seguinte. «De longe assisti à saída do Zé. Fui tentando chegar ao pé dele, mas não consegui. Nem para o beijar, nem para lhe acenar. Naquele momento não me pertencia. Só ali começou para mim a revolução.»