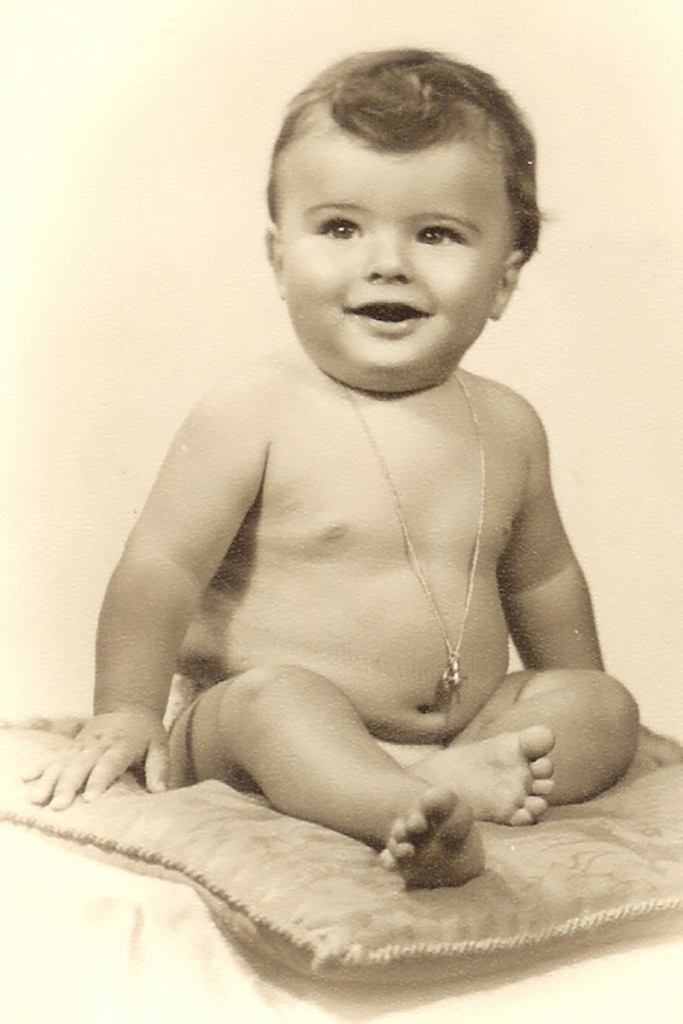

Aos 13 anos, compra a primeira guitarra. Aos 19, funda os Trovante com amigos. Aos 36, começa um caminho a solo. Agora, aos 67, tem mais um disco, o 15.º em nome próprio, e coliseus marcados. São 48 anos de carreira com impressão digital. Um acervo de respeito. Continua a escrever letras à mão e a sentir-se mais latino do que europeu. É um homem pragmático, pai atento, preocupado com o país, cuida das suas plantas e gosta de cozinhar (e não é cozinha de recurso, avisa, são pratos à maneira).

Salas esgotadas, êxitos, duplas platinas, Ordem de Mérito. Apesar disso, Luís Represas não vive agarrado ao passado e tem mais um álbum, “Miragem”. Um processo novo, mastigado e maturado, como nos conta nesta conversa num jardim de Lisboa, em que pede para nos tratarmos por tu. Em pouco mais de uma hora, mais de dez aviões rasgaram o céu de Lisboa por cima das nossas cabeças. Dia 14 de março, estará no Coliseu do Porto. Um dia depois, no de Lisboa. “A música resolveu sentar-se ao meu colo”, diz. E isso deixa-o muito feliz.

Uma observação que é uma evidência que é, digamos, uma provocação. O mesmo corte de cabelo há anos…

Desde… há 50 anos?

Um cabelo com personalidade forte?

É só uma questão de autoconhecimento, é assim que me vejo – às vezes, até corto um pouco mais curto. Não há aqui nenhum fetiche, nenhuma crença, nenhuma questão religiosa. Prezo muito aquilo que se conquistou ao longo dos anos e que é a nossa impressão digital, seja física, seja artística.

Como esse timbre, o dizer as palavras, os silêncios e as respirações. Uma voz inconfundível.

Isso é bom. Para o bem e para o mal.

Uma voz impossível de imitar, parece-nos.

Não é fácil. O Fernando Pereira tem um número em que me imita. As vozes são quão mais fáceis de imitar se tiverem uma característica, um sinal, ou no timbre ou na dicção – que haja ali qualquer coisa para ir atrás. A não ser que a voz seja toda ela uma marca genética.

Como uma imagem de marca?

É a impressão digital que se consegue ao longo de uma vida e que prezo muito. Mas é uma impressão digital que vai evoluindo ao longo dos anos. Há atitudes, muitas vezes, impercetíveis, mas em que sei que houve alterações à abordagem do texto, ao lado interpretativo. Esse lado faz com que, no processo de composição, a relação entre a música e a palavra ganhe uma atitude diferente do que se for fazer uma música para aquele texto ou se fizer um texto para aquela música.

Como é esse processo criativo? Demorado nas letras, nas músicas?

Este disco teve muita triagem, muita análise. São nove músicas, há duas com textos do João Monge, textos que ele escreveu para músicas que lhe mandei. É um processo que faço muito pouco, fazer música, compor e escrever um texto ou pedir para fazer um texto depois. Uma das canções é metade minha, metade de Ivan Lins. Ou seja, comecei, fiz o refrão, o Ivan Lins continuou e o Monge fez um poema em cima destas duas identidades que compõem. O processo de composição deste disco foi muito engraçado porque tenho o hábito de começar o trabalho e acabá-lo, não o deixar a meio. Neste ia fazendo, deixava a meio, depois pegava noutro, ia ouvir mais tarde. Foi mastigado e elaborado. Para mim, foi um processo novo.

Fluido?

Fluido, bom, rápido. Nunca me preocupei muito com a história do tempo. O tempo é o tempo necessário. Não estou preocupado em bater recordes, se demorou mais ou menos.

(Foto: DR)

O novo disco surge ao encontrares um ficheiro de uma canção gravada há dez anos. Um acaso?

Comecei a reunir coisas, tinha já algumas compostas, escritas, e encontro um ficheiro que dizia LR-RL e tinha lá a “Miragem” – LR Luís Represas, RL Ricardo Leão. Estive no Brasil há dez, doze anos, quando estava a trabalhar no “Cores”, o estúdio do Ricardo era ali ao pé, mostrou-me uma música, gostei imenso, propôs-me fazer a letra e eu é já, já não saio daqui, vou cantar também. Ficou gravado, ele guardou, eu guardei. Liguei-lhe. Fizeste alguma coisa desta música? Não. Gostava de fazer e vou começar o meu disco. Coincide que ele vem a Portugal, vamos jantar, e no meio da conversa da “Miragem” começa aquela história e se… e se… E hoje o e se é tão fácil, já não é preciso ir para o Brasil, para lado nenhum.

Uma série de acasos?

Acasos que acabam por ser casos. Ele assegurou a produção do disco, metade é arranjada por ele, outra metade, quatro músicas, por outro amigo comum, Ricardo Silveira, guitarrista de referência no Brasil. Há uma base de enorme confiança, um entendimento enorme.

A cada novo trabalho, um friozinho na barriga?

Há momentos de angústia no meio do processo. Neste, não houve assim tanto, se calhar por não estar a assistir in loco, não estar na sala de partos. De disco para disco, os processos são diferentes, tem a ver com quem se trabalha. Quando começas a ficar preocupado, não é bem isto que quero, mas também não sou capaz de dizer como quero, entras nesse turbilhão. Às vezes, acontece. Quando começa, já não pára, já não se pode voltar atrás. Esta foi, de facto, uma nova experiência.

A reação do público é uma preocupação? Ou é tranquilo?

Nunca é tranquilo. É para isso que estamos cá, fazer música para as pessoas. E há uma grande vontade que as pessoas entendam e percebam o que foi feito, e há uma grande vontade que as pessoas oiçam aquilo que se diz. Esta é a minha maneira de estar na música, em que a música e a palavra andam a par e passo, e a palavra seja ouvida. A palavra não é um simples instrumento de percussão, um simples apoio, ou uma simples bengala, para que a música consiga fluir. É um instrumento na música que tem uma importância fundamental. Por isso é que aquela música é aquela, por isso é que aquela palavra é aquela. O que mais espero, o que mais anseio, é que as pessoas quando ouvem tenham essa vontade de interpretar e chamar a si aquilo que a música quer dizer.

Como é que um músico, que atravessa várias gerações e épocas, se adapta aos novos tempos? Com que sons e com que histórias de uma carreira de 48 anos?

Para já, respeitando imenso e preservando o mais possível esse acervo de todos esses anos. Esse património faz parte daquilo que sou agora. Nunca fui de andar a correr atrás do que se está a fazer agora ou do que se estava a fazer há não sei quanto tempo. Ao longo destes anos, foram existindo troncos fundamentais naquilo que se ouvia e nunca fui muito de andar atrás disso, fazer música à lá não sei quê. Não. Quanto mais não seja, porque não sei. Esta é a música que eu sei fazer, lamento, mas é a música que sei fazer. Posso ir buscar elementos que têm a ver com culturas, com entidades musicais de outras latitudes. Tenho visto tanta coisa, tanto comentário, em relação à música que se faz, em que dizem uma coisa e exatamente o seu contrário, que é melhor guardar distância em relação a isso.

Fiel ao estilo ou as incongruências também fazem parte do caminho?

É o que acontece, é o que é. Não consigo escalpelizar o que faço, outros que o façam. As coisas vão acontecendo. Quando estou a escrever ou a compor, não estou a pensar se isto sou eu ou se não sou eu. Isto sou eu e vai saindo.

Letras escritas à mão ou no computador?

Sempre escrevi à mão, risco muito, tenho imensas folhas originais. Olho para uma e está tão rabiscada, olho para outra e foi tão direitinho. Mas depois gosto de passar para o computador – como gostava de passar para a máquina de escrever, muita máquina de escrever e papel químico – porque aí consigo olhar com alguma frieza, ganha outro volume, há uma distância que se ganha.

Escrever no silêncio ou no meio de gente?

A minha prática é o silêncio e o isolamento, nada de paisagens idílicas e coisas maravilhosas para me inspirar. A minha inspiração está cá dentro, tenho de estar voltado para a parede, entre mim e eu. Mas já me aconteceu escrever com algum ruído. Uma ou duas canções do álbum “Represas” foram escritas no restaurante onde ia praticamente todas as noites, em Havana. Tinha uma mesinha, cheia de gatos à volta, e escrevia nas faturas. Há outra música, “Memórias de um beijo”, escrita numa jantarada de malta amiga, uma grande confusão e, de repente, a coisa começou-me a sair e escrevi em cima da toalha.

E acordar a meio da noite para escrever?

Não. Fico quietinho. Temos a capacidade de reter imagens, sons, estímulos, pensamentos, e convertê-los – há aqui um software que faz essa conversão. Estou numa esplanada e, de repente, aparece-me uma ideia, prefiro ficar quietinho e curtir aquilo que me está a acontecer porque sei que, na maior parte das vezes, quando ponho a caneta em cima do papel, já se foi embora. Ou quando pego na guitarra, ou quando ligo o gravador do telefone, já se foi. É ficar quietinho e deixar que aquilo entre, que se fixe, e talvez um dia venha cá para fora.

Trinta anos depois do primeiro disco a solo, surge “Miragem”, apresentado como uma viagem, com amores, convicções, sonhos. Miragem de quê? Da música?

É mais a miragem da vida. A música é uma companheira de viagem. Vemos uma palmeira, um oásis, chegamos lá e é deserto outra vez, mas, se chegarmos lá e for água e estiver lá a palmeira, não deixa de ter sido uma miragem. Tudo o que se passa até chegar lá, e constatar se é ou não uma miragem, é o maravilhoso da coisa, ir atrás daquilo que ali está.

As saídas do país são uma procura de um vocabulário para as canções? Porquê sair para voltar?

Para respirar. Conseguir respirar o que te podem trazer e te podem dar, contando também que podes dar alguma coisa, é muito isso que me faz sair. Quando estás muito tempo aqui, é como se o gato andasse a correr atrás da cauda. Sou muito mais latino do que sou europeu, sou europeu mais lá para dentro. Sinto-me muito mais em casa, entendo-me muito melhor, com o outro lado do mar, no sul. Mas é estranho porque aí sinto-me confortável, mas sei que não sou de lá, sei que são coisas novas, que se estão a apresentar e que vou usufruir.

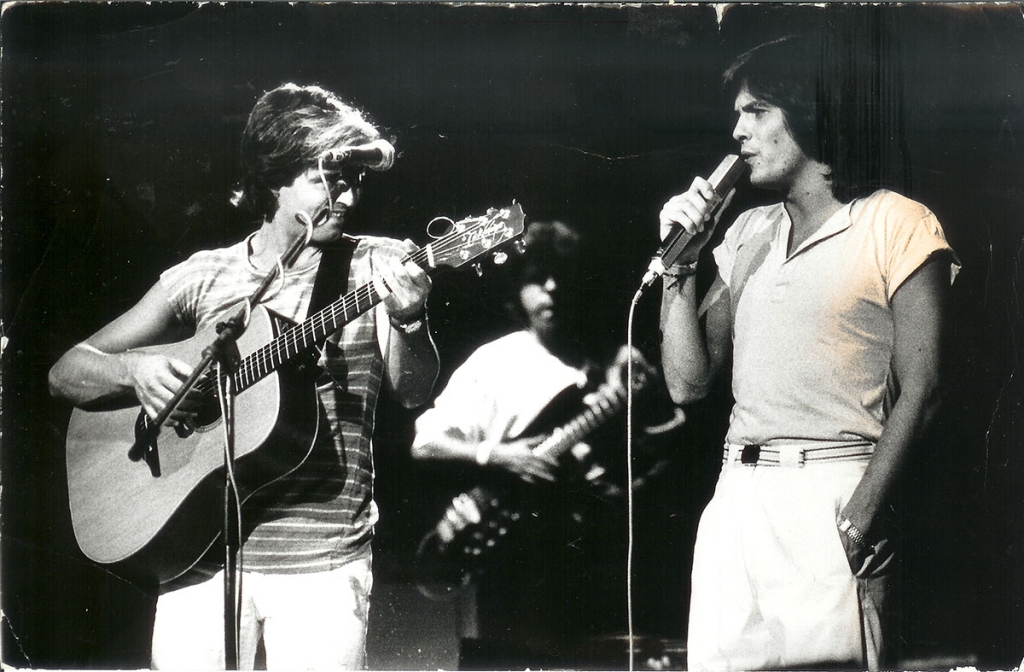

(Foto: DR)

As parcerias são histórias bonitas de partilha?

São, só podem ser assim. Posso estar a trabalhar com um músico extraordinário, mas se não tenho empatia, se não nos tratamos por tu, se não bebemos um copo, se não falamos da vida, se não criarmos laços, não dá. Basta qualquer coisa que nos una, que a roda dentada funcione, para que as coisas aconteçam.

Os Trovante surgem em 1976, no pós-25 de Abril, a democracia. Como foi?

Surgimos na explosão, surgimos muito coladinhos a todos aqueles que estavam a fazer uma nova música na altura, o Sérgio, o Zeca, o Fausto, o Adriano Correia de Oliveira. E por estarmos muito coladinhos a eles, também tocámos com eles, fizemos muito caminho e aprendemos muito com eles. Para miúdos da nossa idade, tudo junto é, de facto, uma profusão de coisas – embora não fôssemos muito contemplativos, éramos muito mais pragmáticos e esse pragmatismo fez com que tivéssemos os focos muito bem dirigidos.

A Matemática trocou as voltas à vontade de ser médico?

Trocou-me as voltas a Matemática, trocou-me as voltas o que aconteceu no país. Tudo o que aconteceu fez com que o meu rumo tomasse outra direção. Nada aconteceu propositadamente, ou seja, a música é que tomou conta de mim, resolveu sentar-se ao meu colo.

Havia alguém com faro para saber que músicas seriam um êxito?

A “Balada das sete saias” era a que nos parecia mais elegante e foi essa que a rádio agarrou. Aliás, nós, por sermos muito maus a fazer as autópsias daquilo que fazíamos, e num caos de opiniões, estávamos sempre de acordo, menos nisso, vamos apostar nesta ou naquela música. Depois vinha a editora que dizia não é essa, é a outra.

(Foto: DR)

E como surge o nome Trovante naquele grupo de amigos na praia de Sagres?

Quem propõe é o Chico Viana porque as nossas ideias eram péssimas. O Chico lembrou-se de juntar duas palavras: trova e avante. E e a malta “avante é o jornal do PC” e não sei quê, e ele a dizer avante é uma palavra portuguesa, avante para a frente, o que se pretendia era fazer trovas à frente do tempo, então fazia todo o sentido, fantástico, inclusivamente era uma palavra que não existia. Durante a vida toda dos Trovante, e mais além, tínhamos a história de dizer que inventámos uma palavra nova, Trovante, e nunca ninguém nos desmentiu. Até que há três anos, ali na linha de Sintra, vi um restaurante Trovante e pensei isto não é por causa dos Trovante, então fui ver ao dicionário e lá está. Andámos anos a contar que inventámos uma palavra. Como se consegue tornar uma irrealidade verdadeira, uma irrealidade real – embora aqui não houvesse dolo.

Os Trovante acabam e surge a decisão de começar uma carreira a solo.

Sim, pus uma data de coisas nos pratos da balança.

Houve um momento de beco sem saída?

Houve uma altura em que não sabia bem, depois comecei a pôr na cabeça o que é que vou fazer, como é que vou fazer. E é quando decido que ia fazer isto em Cuba.

Aquele refúgio em Havana.

Muitas opiniões, agora vais fazer isto, vais fazer aquilo. Conheço o Miguel Nuñez e os músicos cubanos que tiveram o cuidado de não me cilindrar.

E pensar desistir da música?

Havia uma sensação de sair de casa, 16 anos a trabalhar numa casa, como uma família, ensaiávamos praticamente todos os dias, vivíamos muito uns para os outros e para a música. E, de repente, agora como é que é? Medo. O que vai acontecer cá fora? Não era medo de fazer música, era sair para a rua sozinho. Aí refugiei-me muito no lado da composição, quando as músicas estavam feitas, agora o que é que faço com isto. Vou-me embora daqui.

Como é a vida além da música? Como são os tempos livres?

Ocupo-me muito em casa, a tratar das minhas plantas, entretenho-me o mais possível. Toco, leio. Se há coisas para reparar, trato do assunto, passeio os cães.

Cozinhar?

Cozinho sempre se estou em casa. Não abdico. E não é cozinha de recurso, é aquilo que gosto, o que está no meu imaginário, o que está na minha cultura.

Que pratos saem bem?

Do peixe no forno, às ervilhas guisadas com ovos, ao peixe fricassé.

Fora de casa, concertos, teatro?

Vou ter com amigos. Para mim, é fundamental esse lado de trocar figurinhas, falar com as pessoas que têm vidas completamente díspares, com interesses variados. É o que se chama viver em sociedade.

Quatro filhos. Um pai-galinha?

Sei lá, define galinha. Sou atento.

(Foto: DR)

Preocupado com o que está a acontecer no país com tanto discurso extremado? Como homem e como pai?

Muito, enquanto homem, enquanto cidadão, que também é pai, que também é irmão, tio. Fiquei sem pai muito cedo, tinha 21 anos, o meu pai tinha 57 anos, mas antes disso, foram quatro anos em que passou as passas do Algarve, foi saneado da Emissora Nacional e foi para casa roer os dedos. Com os meus filhos, tento, o mais possível, não cometer o erro de lhes tentar pôr uma capa por cima, uma campânula em cima. Vou-me embora um dia destes. E isto está uma grande porcaria. Como é que deixaram chegar a isto cinquenta anos depois?

O que é que te irrita?

A prepotência, o querer ser aquilo que não se é, a mentira, a hipocrisia, tudo o que é mesquinho e que hoje é engrandecido com cheiro a podre. Não gosto.

E o que te deixa feliz?

Ter a possibilidade de poder ir sendo feliz. Poder viver os momentos de felicidade que vão acontecendo, os que provoco eu e os que me vão provocando. Deixa-me muito feliz ver que os meus filhos estão a caminho dos seus sonhos.

Um homem de fé?

Sou. A fé é uma consistência importante. Podemos observar a fé. A fé não é apanágio de uma religião. A fé é qualquer coisa tão intrínseca, tão própria, tão individual que, muitas vezes, tem de ser vivida no coletivo.

Voltando à música, como olhas para as novas formas de consumo da música, das plataformas digitais?

Há uma realidade que, de repente, se quis que fosse a realidade, como se essa imposição dessa realidade anulasse tudo o resto. O digital está aí, há partes do digital que são de labor comum, mexer no computador, mandar um email, ir às redes sociais. Agora, no lado lúdico, todos temos formas diferentes. Há aqueles que gostam de ler um livro, há aqueles que não prescindem de levar o disco para casa, pôr o disco a tocar, ver o booklet, ler as letras, ver quem escreveu, ouvir o disco do princípio ao fim. Quando se tenta impingir ou se tenta invadir essa nossa privacidade com uma verdade absoluta, de dizer isso agora já não acontece, isso já não se usa, isso já não existe, estamos a entrar numa agressão, numa violação dos nossos sentidos.

O vinil está na moda outra vez.

Ao mesmo tempo que se diz o CD já não existe, o vinil está na moda. Há coisa mais anacrónica do que isto? Quem está a brincar com isso? Quem está a ganhar dinheiro com isso? Os artistas, os músicos, não são. Os artistas, os músicos, os criadores estão a sofrer com isso porque estão, cada vez mais, a ser desprovidos das suas receitas, da sua forma de ganhar a vida. E isso vai ter custos culturais. O digital promove a massificação e a uniformização em termos de música, é isto que está a dar, toda a gente faz igual. Tudo isto enquanto se continua a tentar – quase numa teoria de terra plana – atirar para o fim da terra tudo o resto. E tudo o resto é uma camada social múltipla em termos etários, em termos profissionais, que continua a querer ouvir o seu disco, a perceber o que lá se diz.

(Foto: DR)

A cultura tem sido bem tratada pelos poderes políticos?

Não. Faço parte daquela gente que nunca recebeu nada do Estado. Somos o que somos por nós. Ao Estado, quando lhe dá jeito, somos cultura, quando não lhe dá jeito, somos indústria.

A música é sempre o ponto de partida e o ponto de chegada?

Um ponto de partida e um ponto de chegada com tudo o resto que acontece pelo meio. A música é tudo aquilo que está à volta da vida.