A discussão de uma petição para a legalização da prostituição na Assembleia da República reacendeu uma das discussões mais fraturantes da sociedade. Uns pedem mudanças à lei, no sentido de regulamentar a atividade e até de descriminalizar o lenocínio simples. Outros lamentam que o Estado não faça mais para travar uma “forma de violência contra as mulheres”. E os protagonistas pedem direitos. Desde logo o de serem ouvidos.

Corriam os últimos dias de novembro de 2013, já lá vão quase nove anos, quando, na antecâmara de um debate na Assembleia Nacional francesa de um projeto de lei que previa a aplicação de multas aos clientes da prostituição, o respeitado jornal “Libération” chamou o assunto à capa com pompa e circunstância. Lado a lado com os pés de uma mulher erguida sobre umas sandálias cinzentas muito brilhantes, unhas dos pés pintadas de preto, um título destinado a perdurar no tempo: “Prostituição. O mais velho debate do Mundo.” A propósito, o projeto de lei não seria aprovado. Mas a medida acabaria mesmo por vingar em 2016. E vigora até hoje. Mesmo que as associações e movimentos dos trabalhadores do sexo não se cansem de a contestar e que os resultados sejam, no mínimo, controversos. Mais universal (intemporal também) é o título do “Libération”. O assunto enreda-se num nó de argumentos e posições antagónicas que parece difícil de desatar. De um lado, os defensores da liberalização. Do outro, os adeptos da criminalização (seja dos trabalhadores, dos clientes ou dos proxenetas). E, depois, os próprios trabalhadores do sexo, que se queixam de não serem tidos nem achados nas decisões tomadas. E que fazem finca-pé em relação aos direitos que insistentemente lhes têm fugido.

Em Portugal, o tema voltou à tona recentemente com a discussão na Assembleia da República de uma petição para a legalização da atividade, apresentada por Ana Loureiro, que começou a prostituir-se aos 24 anos e é hoje dona de uma casa de acompanhantes. Entre as várias medidas apresentadas na petição, propõe que se barre a atividade a menores de 21 anos e a estrangeiras que estejam ilegais, a realização de exames médicos obrigatórios de seis em seis meses, a equiparação da prostituição a outra qualquer profissão, com descontos e regalias sociais. E a legalização das casas de acompanhantes. “Não havendo a legalização, pelo menos a despenalização no que respeita ao lenocínio”, pode ler-se na petição, referindo-se, neste caso, ao lenocínio simples (segundo o Código Penal, comete este crime “quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição”).

À “Notícias Magazine”, Ana Loureiro defende que “o ponto principal é a retirada de menores [da prostituição], que são cada vez mais”. A acompanhante garante até que “há menores a engravidar propositadamente para concretizarem os fetiches dos homens”. “Quando não existem leis, não existem regras. A prostituição é uma atividade obscura e clandestina. E eu pergunto: ‘Vamos continuar a olhar para o lado e a deixar que existam abusos ou vamos legalizar, regulamentar e criar punições para que essas situações não ocorram?”, questiona.

A proposta não colheu, no entanto, o apoio de nenhum dos partidos com representação parlamentar. Mas tem motivado críticas ferozes por parte das associações feministas e dos próprios trabalhadores do sexo. “A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres [PpDM] opõe-se completamente a esta petição, que vê como uma tentativa bastante aberta de legalizar o proxenetismo em Portugal”, vinca Teresa Silva, vice-presidente da associação. Já o Movimento dos Trabalhadores do Sexo (MTS), fundado em 2017, entende que a petição “não representa os interesses nem as vozes das e dos trabalhadoras/es do sexo, mas o favorecimento de um modelo de exploração do negócio do sexo”. O movimento aponta o dedo a uma “proposta xenófoba de exclusão total e deportação de todas e todos as/os trabalhadoras/es migrantes”, opondo-se à ideia de haver “registos e exames médicos compulsivos” e à “proposta repressiva de proibição das páginas e anúncios de oferta de serviços sexuais” (no caso de menores de 21 anos). “[A petição] defende o modelo alemão, que é um dos mais repressivos da Europa, nomeadamente na perseguição às colegas migrantes”, indigna-se Maria Andrade, cofundadora do movimento.

Vazio legal

A questão é bem maior do que a polémica em torno desta petição. Para a perceber, importa, antes de mais, rever os contornos legais que, ao longo da história, foram enformando a atividade no nosso país. Até ao princípio dos anos 1960, a atividade era regulamentada, havendo consultas médicas períodicas e obrigatórias para quem exercia a prostituição. Enquanto isso, o movimento abolicionista ia ganhando força à escala internacional, com repercussões também no nosso país, culminando, em 1962, na aprovação de um decreto-lei que ilegalizou a prostituição, havendo lugar ao encerramento de bordéis e outras instalações. Mas, sem surpresa, esta iniciativa legislativa não logrou erradicar a prostituição. Daí que, duas décadas mais tarde, através do novo Código Penal de 1982 (que entrou em vigor a 1 de janeiro de 1983), se tenha voltado a mexer na lei. Desta vez, através do Decreto-Lei n.º 400/82, assiste-se à despenalização do ato da prostituição e à criminalização do lenocínio, quadro legal que, de resto, vigora até hoje. Na prática, apesar de não estar legalizada, a prostituição também não é criminalizada, movendo-se numa espécie de vazio legislativo.

(Foto: Rui Oliveira/Global Imagens)

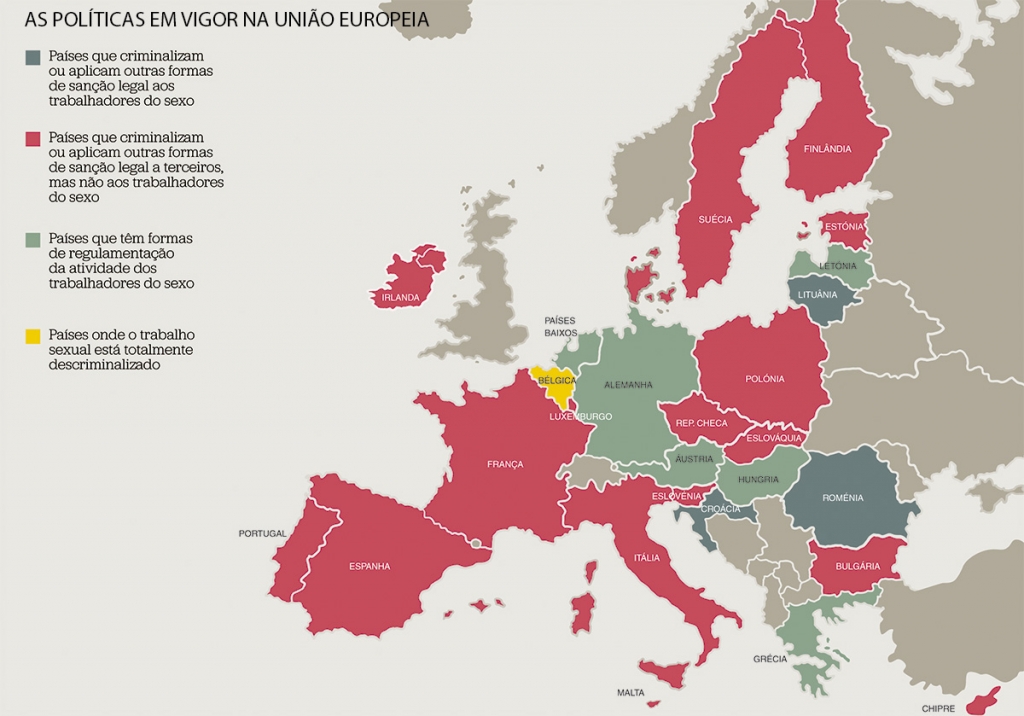

E no resto dos países europeus, como é? O estudo “Less Equal Than Others: The laws affecting sex work and the advocacy of the EU”, uma análise comparativa entre os modelos vigentes nos países da União Europeia coordenada por Alexandra Oliveira, professora e investigadora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), denota uma realidade diversa, mas aponta uma tendência clara: os países da União Europeia estão mais inclinados para reprimir a prostituição do que para a reconhecer como trabalho. “Depois de uma análise dos 27 países, chegámos a uma tipologia que divide a abordagem legislativa em duas correntes: uma em que se criminaliza o trabalho sexual (podendo-se distinguir entre os países que criminalizam os trabalhadores do sexo e os que criminalizam terceiros) e outra em que se regula (onde entram os países que consideram que prostituição é uma atividade que deve ser regulada pelo Estado)”, contextualiza a investigadora. Na primeira corrente, foram então incluídos 20 países, na segunda seis (ver infografia). “Mas, entretanto, neste ano, a legislação na Bélgica [que antes se incluía na listagem dos países que criminalizavam o trabalho sexual] mudou. Houve uma descriminalização de todos os aspetos do trabalho sexual.”

Legalizar vs descriminalizar

Este é precisamente o modelo apontado pelo Movimento dos Trabalhadores do Sexo como uma referência a seguir. “Queremos poder ter seguro de doença, licença de maternidade, direito a rendimentos de substituição, subsídio de desemprego, pensão e os restantes benefícios, como com a nova lei belga”, pode ler-se num dos recentes comunicados divulgados pelo movimento. À NM, Maria Andrade ressalva, no entanto, que ainda é preciso ver como esta lei “vai ser regulamentada”. De resto, o movimento recusa a ideia da legalização. Pede, antes, a descriminalização. “Todos os exemplos de legalização ou regulamentação na Europa são leis para controlar e higienizar as ruas, acabam por ser novos instrumentos de repressão da maioria das trabalhadoras. Não são leis para proteger o conjunto das trabalhadoras, nem feitas numa perspetiva de Direitos Humanos. Desta forma, considero que descriminalizar é o primeiro passo para combater o estigma, acabar com o assédio policial e promover o acesso a direitos.” A ativista vinca que os trabalhadores sexuais não querem uma lei que os force a trabalhar de uma dada forma, mas antes uma lei que respeite o direito a trabalhar autonomamente.

Mas há outros aspetos que norteiam a luta deste movimento. Desde logo, a aversão ao hábito de se encaixar todo o tipo de trabalho sexual no chavão da prostituição. “Não somos só prostitutas e muito menos mulheres prostituídas. Não somos estereótipos nem caricaturas. Somos mulheres, homens, pessoas não-binárias, pessoas trans, intersexo, escorts, callgirls e boys, massagistas, strip dancers, vozes em linhas eróticas, corpos em webcams, personagens de pornografia, corpos apelativos, corpos subjetivos, corpos diferentes, de diferentes classes, condições e idades.” O movimento pede ainda programas de abandono ou interrupção do trabalho sexual que sejam desenhados pelos próprios. Pede que os registos fiscais, a existirem, sejam voluntários. Pede que não lhes sejam proibidos os anúncios ou outras formas de autopublicidade. Pede, acima de tudo, que os trabalhadores do sexo sejam ouvidos e levados em conta em qualquer iniciativa: “Nós é que sofremos as consequências das políticas. Legislar sem nos ouvir é pura violência e dá necessariamente origem a más leis”, aponta Maria Andrade.

E por falar em legislar, a Juventude Socialista (JS) apresentou recentemente uma proposta, que está em consulta pública desde 1 de junho, com um modelo para a legalização da prostituição que prevê, entre outras medidas, a criação de “sociedades e cooperativas” e de espaços com botões de pânico para proteger os trabalhadores do sexo. “Propomos um modelo que se assemelha às cooperativas ou às sociedades de advogados, em que só os trabalhadores sexuais possam entrar. Para serem sócios, terão de ser trabalhadores ativos. E todos terão direito a um voto”, explica Miguel Costa Matos, secretário-geral da JS, antes de deixar uma ressalva: “Ao contrário do que algumas pessoas temem, não queremos legalizar o proxenetismo. Queremos antes assegurar que os trabalhadores possam cooperar entre si, juntar as suas poupanças, ter estabelecimentos licenciados. Se acreditamos na liberdade destas pessoas, o pior que podemos fazer é deixá-los na situação de vulnerabilidade em que hoje vivem.” Lembrando que a JS defende a legalização há cerca de 20 anos, Miguel Costa Matos sublinha que, apesar de a proposta não ter prazo de consulta pública, esperam ter respostas até ao final do verão para que, até ao final do ano, “possa haver entendimento para o PS avançar com uma proposta de lei”. Mas mesmo entre os diferentes partidos políticos abundam as divergências em relação ao tema.

(Foto: André Luís Alves/Global Imagens)

Também Jorge Martins Ribeiro, juiz de Direito e investigador da Escola de Direito da Universidade do Minho (EDUM), é defensor da legalização da prostituição em Portugal e da revisão do Código Penal, nomeadamente no que concerne o crime de lenocínio. O investigador é o autor da tese doutoral “Da lei do desejo ao desejo pela lei – discussão da legalização da prostituição enquanto prestação de serviço na ordem jurídica portuguesa”, editada em agosto do ano passado com a chancela da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. E as conclusões são claras: desde logo, que a lei atual é “ineficaz” e “não protege quem pratica a prostituição”. À NM, começa por alertar que “há uma confusão generalizada entre a prostituição e a exploração sexual”, sendo portanto relevante esclarecer que a primeira tem necessariamente “de ser empreendida de forma autónoma, livre e sem qualquer subordinação”. Esclarecido este ponto, não poupa nas críticas. “A situação em Portugal é profundamente hipócrita porque, ao não legalizar a atividade, o legislador acaba por delegar nos exploradores sexuais a regulamentação de facto dos termos em que é praticada, designadamente o recebimento de uma parte do preço do trabalho de quem se prostitui”, salienta, chamando a atenção para o paradoxo do nosso sistema: “Não se aboliu a prostituição, nem nunca se conseguirá aboli-la, mas também não se legalizam os termos em que pode ser praticada.”

O que defende então? “Entendo que a prostituição devia ser regulamentada até para que as regras ficassem claras, quer quanto à idoneidade das pessoas que a organizam, quer quanto às características físicas dos espaços. Deveria ficar claro que não deve haver exames frequentes, até porque se trata de uma prática criticada pela Organização Mundial de Saúde, e que cria uma falsa sensação de segurança.” Advoga ainda que apenas deve ser possível a legalização da atividade enquanto prestação de serviço. “Não vejo nenhuma razão para que o preço do ato sexual seja recebido por quem não presta o serviço.” Em suma, defende “um sistema de legalização híbrido, com o melhor do sistema legalizador típico e traços do regulamentador”. O juiz vinca a ineficácia do modelo abolicionista, em vigor no país desde 1983. “A prostituição prolifera em ruas, bermas, casas de alterne, domicílios e em milhares de anúncios diários na Internet e na Comunicação Social.”

Uma forma de violência

No espetro oposto está a posição dos abolicionistas, que veem a prostituição como uma forma de violência contra as mulheres. É o caso da associação “O Ninho”, fundada em 1967 com o propósito de apoiar mulheres em situação de prostituição. Desde então, assegura Ana Mendes, diretora técnica, estimam já ter ajudado mais de dez mil mulheres. Além de um centro de atendimento, têm oficinas de treino ao trabalho, para mulheres que tomem a decisão de deixar a prostituição, e um lar, para acolher mulheres com filhos. “Entendemos que a prostituição é uma forma de violência e um atentado aos Direitos Humanos. E consideramos que a mudança só se pode fazer quando há realmente outras opções. Tentamos que as mulheres em situação de prostituição vejam em nós uma alternativa”, vinca a responsável da associação, acrescentando que estas mulheres têm quase sempre “infâncias duríssimas, histórico de abuso sexual, violência doméstica, falta de estrutura familiar”. Tudo circunstâncias que, no entendimento de Ana Mendes, acabam por empurrá-las para os serviços de prostituição. Por isso, quando lhe falam em legalização, não hesita. “Não se trata de legalizar a prostituição porque o que é um crime é o lenocínio. E legalizar o lenocínio é transformarmos os criminosos em empresários. É doloroso pensar num Estado capaz de legalizar o proxenetismo.”

(Foto: Rungroj Yongrit/EPA)

Também a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres vê a prostituição como uma “forma de violência contra as mulheres e raparigas, que se insere no contínuo de violência masculina que tem por base a discriminação universal, estrutural e transversal com base no sexo”. Teresa Silva defende ainda que a prostituição é invariavelmente fruto das condições sociais e económicas em que estas pessoas se movem. “A pobreza, a exclusão social, o próprio patriarcado. No fundo, um sistema social, político, económico e cultural que se baseia na exploração masculina e na mercantilização do corpo das mulheres.” De resto, entende que em Portugal vigora não um modelo verdadeiramente abolicionista, mas antes um modelo semi-abolicionista. “Porque apesar de o lenocínio ser criminalizado não se dá o passo seguinte, não se reconhece a prostituição como uma forma de violência contra as mulheres nem se adotam políticas públicas que promovam estratégias de saída da atividade.” E defende o modelo nórdico (também chamado modelo de igualdade ou neo-abolicionista), assente em quatro pilares. “Descriminalização total das pessoas na prostituição, serviços de apoio e estratégias de saída, criminalização do proxenetismo e o desincentivo da procura dos chamados serviços sexuais.” Chama ainda a atenção para a necessidade de reforçar a educação sexual nas escolas.

Sandra Benfica, do Movimento Democrática de Mulheres (MDM), entende que para o país ter um modelo verdadeiramente abolicionista “temos de dar passos naquilo que é a prevenção, proteção e apoio às pessoas prostituídas”. “A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres [elaborada pela ONU e ratificada por Portugal em 1980] defende, no seu artigo 6.º , a necessidade de adoção de todas as medidas com o intuito de suprimir todas as formas de tráfico das mulheres e de exploração da prostituição das mulheres. E os Estados estão obrigados a agir em conformidade”, aponta a ativista. Por isso, o MDM pede a adoção “de um modelo de prevenção que proíba a implementação de quaisquer políticas que justifiquem ou promovam a prostituição” e a criação de condições que permitam às mulheres prostituídas “o acesso imediato a apoios como a reinserção social, profissional, o acolhimento dos filhos e a devida proteção e assistência. “Os programas de saída são um imperativo.”

Também a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, histórica associação feminista portuguesa, começou por defender um modelo abolicionista, mas há mais de 20 anos que deu a volta ao texto. “Temos uma posição não abolicionista, porque entendemos que as posições abolicionistas não resolvem nada. Consideramos que as mulheres que exercem essa atividade devem ter direitos, até porque já se trata de uma atividade muito estigmatizada pela sociedade. E estas mulheres exercem um trabalho. Obviamente, deixamos de fora da prostituição tudo o que seja forçado, porque aí entramos no domínio da exploração sexual”, aponta Manuela Tavares, fundadora da associação. “Mas viver uma atividade clandestina, sem direitos, marginalizadas, é algo que não queremos para estas mulheres.” Por isso, entendem que a prostituição deve ser reconhecida como um trabalho, que a atividade deve ser exercida de forma agregada e que a figura do lenocínio simples deveria sair da lei. “Porque se várias mulheres se juntam, alugam uma casa e uma delas dá o nome, isso basta para ser considerado lenocínio”, enfatiza Manuela Tavares, admitindo que todas estas soluções terão de ser “experimentadas”.

(Foto: Gerardo Santos/Global Imagens)

E, afinal, o que nos dizem as experiências que têm ocorrido um pouco por toda a Europa? Alexandra Oliveira, investigadora da FPCEUP e coordenadora da já referida análise comparativa entre os modelos vigentes nos vários países da União Europeia, é clara: “Tanto a criminalização como a regulamentação têm consequências devastadoras nas vidas dos trabalhadores do sexo. Tanto ao nível dos cuidados de saúde, da prevalência e risco de VIH, da estigmatização, discriminação e marginalização e mesmo da vitimização física e sexual. É certo que no caso dos países que criminalizam os trabalhadores do sexo as consequências são muito mais danosas, mas mesmo os países regulamentadores são restritivos. As leis são feitas a pensar no controlo das pessoas, na ordem e segurança públicas, nas receitas do Estado e não adequados às pessoas que fazem trabalho sexual, o que as leva a autoexcluírem-se do sistema. A meu ver, o sistema que vigora na Nova Zelândia desde 2003 [em que se descriminalizam todos os aspetos da vida sexual] é a melhor forma de garantir os direitos das pessoas que se dedicam ao trabalho sexual.” Mas o consenso continua à distância de uma eternidade. O “debate mais velho do Mundo” segue vivo.