O que fazer, que regras seguir, comportamentos a adotar e a evitar. E ainda, como lidar com o trauma das vítimas, para minorar a probabilidade de psicopatologias futuras. Um guia de resposta rápida para fazer face a um desastre.

Clementina Ferreira tinha acordado segundos antes, sem razão aparente, ou pelo menos é essa a sensação que tem. Era já 6 de fevereiro, madrugada cerrada, a professora da Póvoa de Varzim estava instalada num hotel de Adana, cidade do sul da Turquia, com seis alunos e uma outra docente, para participarem numa iniciativa do programa Erasmus+. De súbito, a cama começou a tremer. E ela logo soube que tinha que se proteger. Levantou-se e rapidamente recapitulou em surdina as orientações que repete aos pupilos quando fazem simulacros. “Alunos para debaixo das mesas, professores para as ombreiras das portas.” E assim fez. “Temos a ideia de que, numa situação destas, os edifícios abanam. Não é bem isso. O que eu sentia era o edifício a deslocar-se para a direita e para a esquerda. Ora a parede se afastava de mim, ora se aproximava.” Antecipando que teria de sair do quarto assim que possível, calçou umas botas, vestiu um casaco de malha, enquanto o edifício bamboleava teimosamente. Quando finalmente parou, um aluno bateu-lhe à porta. Juntaram o grupo e, por segurança, foram para o exterior. Os responsáveis do hotel aconselharam-nos a um compasso de espera mínimo de duas horas e eles assim fizeram. Depois voltaram, confiantes de que o pior teria passado.

Mas, horas depois, o episódio repetiu-se, estava o grupo à porta do quarto dos rapazes. “Mandei um berro para ir toda a gente lá para fora. Fomos todos a correr, agarrados ao corrimão.” No primeiro sismo, imperava a tranquilidade no hotel. No segundo, já se ouvia gente a gritar. Um aluno de Clementina viu mesmo, ao longe, um edifício a colapsar como um baralho de cartas. Tinha 17 andares, saberiam mais tarde. Ainda assim, conseguiram manter a calma. “Eles estiveram sempre mais ou menos tranquilos. Iam falando com os colegas italianos e nós também tentámos agir da forma mais natural possível, desvalorizando, mostrando que estavam seguros, mantendo-os distraídos, conversando, fazendo umas piadas aqui e ali.” No meio do susto, Clementina não tem dúvidas de que tiveram muita sorte. “Depois explicaram-nos que aquele era o local mais seguro da cidade, por causa do tipo de solo que tinha”, salienta a docente, já de volta ao conforto de casa e com a firme convicção de que os ensinamentos dos simulacros feitos na escola foram decisivos para saber como agir corretamente. “Ainda ontem, na aula que tive, disse aos alunos que era importante encararem estes exercícios com seriedade, porque isto não é nenhuma brincadeira.”

Autoproteção é crucial

Os violentos sismos ocorridos recentemente na Turquia e na Síria, com consequências absolutamente devastadoras (só mortos confirmados são já perto de 50 mil), vieram recordar isso mesmo. Mas afinal, como se deve agir em caso de catástrofe natural? Que cuidados devemos ter? Que comportamentos devemos evitar? A “Notícias Magazine” recolheu dicas e testemunhos de várias pessoas habituadas a prestar auxílio neste contexto, na tentativa de responder a estas e outras questões. Gonçalo Órfão, médico coordenador nacional de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, que esteve presente no apoio às vítimas dos fogos de Pedrógão ou do ciclone Idai, em Moçambique, aponta aquela que é a regra basilar, na perspetiva da população local. “O mais importante, no imediato, é sempre protegermo-nos. Já sabemos que são situações complexas, em que os cuidados de saúde são limitados, e a primeira coisa que podemos fazer é não nos pormos em risco de sofrer qualquer dano físico.”

Como? Dependerá sempre das características da catástrofe natural de que falarmos. Mas, à partida, no caso de incêndios, evitar zonas de propagação de fumo e de fogo, no caso de terramotos procurar abrigo debaixo de uma mesa ou da ombreira da porta e, posteriormente, no exterior, em zonas tão amplas quanto possível, em caso de cheias tentar encontrar zonas mais elevadas e abrigadas. “Há alguma tendência para querer ir ver mais de perto, mas temos que ter noção que também nós podemos ser vítimas de um desastre.” A juntar a isso, “todos devíamos ter um kit de primeiros socorros e noções básicas de socorrismo”. Até para tratar feridas aparentemente simples que, quando não debeladas atempadamente, podem conduzir a quadros graves de infeção. Neste primeiro momento, lembra Gonçalo, o papel das pessoas mais próximas é fundamental. “Temos que ter em conta que, numa situação de catástrofe, os acessos e os meios de comunicação podem ficar comprometidos. E, portanto, pelo menos numa fase inicial, temos de contar sobretudo connosco e com a comunidade, com o apoio entre pares.”

Também Fernando Vasco, clínico da Médicos do Mundo que esteve na resposta de emergência ao terramoto no Haiti, em 2010, concorda que ter um pequeno kit preparado pode fazer a diferença. “Água, frutos secos, conservas, uma forma de comunicação com o exterior, uma lanterna, um canivete multifunções, eventualmente um rádio portátil.” Outra dica importante prende-se com os fios elétricos e o gás. “Numa casa que ruiu, as canalizações podem estar a libertar gás e, se for o caso, acender um fósforo pode ser fatal.” O que fazer então? Evitar acender fósforos ou isqueiros e tocar em fios elétricos ou, se houver condições, desligar a eletricidade e o gás. “Estarmos atentos à probabilidade de estes riscos ocorrerem pode fazer a diferença.”

Preparação e cirurgia de guerra

E na perspetiva de quem vai para estes locais, para acudir às vítimas de uma catástrofe com estes contornos? O presidente da Assembleia Geral da Médicos do Mundo alerta, desde logo, que estas situações “não se compadecem com voluntarismos”. “É essencial que quem vai vá integrado numa organização, para ter uma retaguarda com que pode contar, para ter referências que possam ajudar no enquadramento.” Fernando Vasco dá como exemplo o cenário que se vive na Síria. “Não é difícil antecipar que trabalhar neste momento num país em guerra, com uma parte das infraestruturas já destruídas, com as pessoas martirizadas, é penoso. Se não formos preparados para isto, com uma retaguarda segura, com contactos no país que nos permitam organizar a capacidade de resposta, não serve de muito. Não basta tirarmos uma pessoa dos escombros, é preciso saber para onde ela tem de ir.”

Depois, há outros pequenos cuidados que podem ser valiosos: ir a uma consulta do viajante, perceber se é preciso fazer alguma vacina específica (contra a malária, por exemplo), viajar com uma bolsinha de medicamentos – Fernando leva sempre analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios, antibióticos de largo espectro, antialérgicos, antidiarreicos e repelente de mosquitos -, evitar bebidas com gelo em locais que não sejam altamente fiáveis, por causa da eventual contaminação da água.

(Foto: Leonel de Castro/Global Imagens)

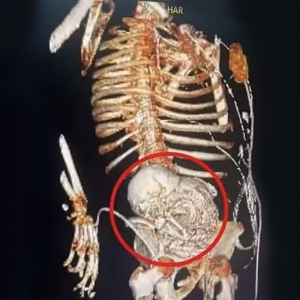

Em termos de resposta médica, a prioridade, destaca Gonçalo Órfão, é “tratar as feridas mais graves” e garantir a estabilização do doente, na perspetiva de poder ser transferido com segurança para um hospital onde possa ser submetido a cirurgia ou receber outro tipo de cuidados. Quando não é possível, realça Fernando Nobre, médico e presidente da Assistência Médica Internacional (AMI), pode ser preciso fazer “cirurgia de guerra”. “É uma cirurgia expedita, com menos meios [muitas vezes em hospitais de campanha] que, infelizmente, passa quase sempre pela amputação.” Há ainda que ter atenção aos doentes crónicos, para que as necessidades de apoio continuem a ser asseguradas e o seu estado de saúde não se descontrole. Com vasta experiência em situações de resposta a catástrofes naturais, do terramoto no Irão em 2003 ao terramoto com tsunami na Indonésia em 2004, passando pelo ciclone no Bangladesh em 2009, ou o terramoto no Haiti, Fernando Nobre frisa que “não há duas catástrofes idênticas” e que isso é algo que deve sempre ser tido em conta na abordagem ao tema. Mas que, em termos de resgate, há um princípio-chave: “Para fazer realmente a diferença, é preciso estar lá nas 48 a 72 horas seguintes. Porque depois disso raras são as vidas que se conseguem resgatar”. Em termos logísticos, o responsável da AMI deixa também regras que podem ser fundamentais. “Quando pensamos em espaços para acolher os desalojados, sejam eles ginásios, escolas ou outros criados de raiz para esse efeito, há cinco pilares: o saneamento básico, o abastecimento de água, os alimentos, o abrigo, mesmo que seja através de tendas, e os cuidados médicos. Hoje em dia, há um sexto pilar, já mais sofisticado, que são as telecomunicações.”

Tratar o trauma

Há uma outra nuance fundamental, que se prende com a resposta ao trauma das vítimas. Randdy Ferreira, psicólogo da Cruz Vermelha Portuguesa, com vasta experiência neste tipo de cenários, além de amplo trabalho de investigação na área da traumatologia, prefere ver o copo meio cheio. Lembra que, num primeiro momento, o choque, o medo, a apatia, as imagens ou pensamentos intrusivos, a hipervigilância, a sensação de insegurança, a falta de apetite, as dificuldades em dormir são reações “normais”, mas que, em muitos casos, as vítimas seguem um curso de recuperação natural. E estes efeitos acabam por dissipar-se ao cabo de um período que oscila entre um e três meses. Segundo estudos internacionais, raramente a percentagem de pessoas que desenvolvem problemas psicológicos graves na sequência deste tipo de desastres “é superior a 30%”. “Portanto, uma forma de olhar para isto é que a maioria das pessoas é resiliente, acaba por superar a situação graças a recursos próprios ou ao suporte social.”

Mas há várias ferramentas que podem fazer a diferença. “Num primeiro momento, os primeiros socorros psicológicos, que procuram ajudar as pessoas a estarem funcionais.” Mais tarde, as competências para a recuperação psicológica, que as pretendem “ajudar a resolver problemas”. “Só depois pensamos em intervenções clínicas.” Que podem passar por terapias de exposição prolongada ou de processamento cognitivo, por exemplo (duas das terapias recomendadas em casa de perturbações de stress pós-traumático). Ou por intervenção do foro psiquiátrico.

Ana Carina Valente, psicóloga e docente do ISPA – Instituto Universitário, especialista na abordagem ao trauma em situações de crise, também sublinha a importância dos primeiros socorros psicológicos. “Quanto mais próximos do evento traumático, melhores resultados conseguimos ter.” A especialista destaca ainda a importância das “estratégias de autoeficácia”. “Ajudar estas pessoas a terem recursos para reconstruírem as suas vidas, capacitá-las para o desenvolvimento de estratégias a curto e médio prazo que lhes permitam lidar com este embate emocional, para que consigam ter esperança de que, apesar da dor, vai ser possível reconstruírem-se.”

Deixa ainda um alerta. “Normalmente, durante a fase aguda, há muita ajuda humanitária, mas depois isso muda. Por isso, é fundamental também capacitar as pessoas da comunidade para que possam ajudar quem está à volta a recuperar, nomeadamente incentivando a partilha da dor e a criação de grupos de apoio.” Randdy chama ainda a tenção para outro ponto nevrálgico: “Cada vez mais se tem sentido a necessidade de a ajuda humanitária ser profissional. Porque estamos a falar de condições extremas. Faz sentido as pessoas terem treino e formação. Porque senão corremos o risco de ter de ir ao terreno apoiar quem foi para lá apoiar.”