Aos 90 anos, depois de décadas às voltas com a hanseníase (mais conhecida por lepra), Fernando Gomes da Silva abre o livro de uma existência marcada pela doença e pelo estigma. Mas também pelo amparo. Uma pungente história de vida que se cruza com a de uma instituição que foi muito mais do que um hospital.

Os primeiros sintomas, tinha ele 17 anos, eram coisa ligeira, mal davam para pensar na doença. Epistaxis repetidas (termo médico para as hemorragias nasais) e o nariz teimosamente entupido, reza o primeiro registo clínico existente, datado do velhinho ano de 1950. De tal forma que, apesar de sinalizado pelas brigadas médicas do Hospital Colónia Rovisco Pais (HCRP), chegou até a ir à tropa, aos 21 anos. Três meses na Cavalaria em Torres Novas, à custa de uma justificação caricata: o médico da inspeção militar não acreditou quando lhe contou que tinha a doença. Seis anos mais tarde, o quadro já não era tão lisonjeiro. Infiltrações na face e manchas nas coxas denunciavam aquilo que as análises acabariam por confirmar: Fernando Gomes da Silva, natural de Casal da Sobreira, pequena aldeia do concelho de Alvaiázere (distrito de Leiria), estava a desenvolver a forma mais grave de hanseníase, ou doença de Hansen, vulgarmente conhecida por lepra – embora as recomendações internacionais vão no sentido de evitar este termo, pelo estigma que carrega.

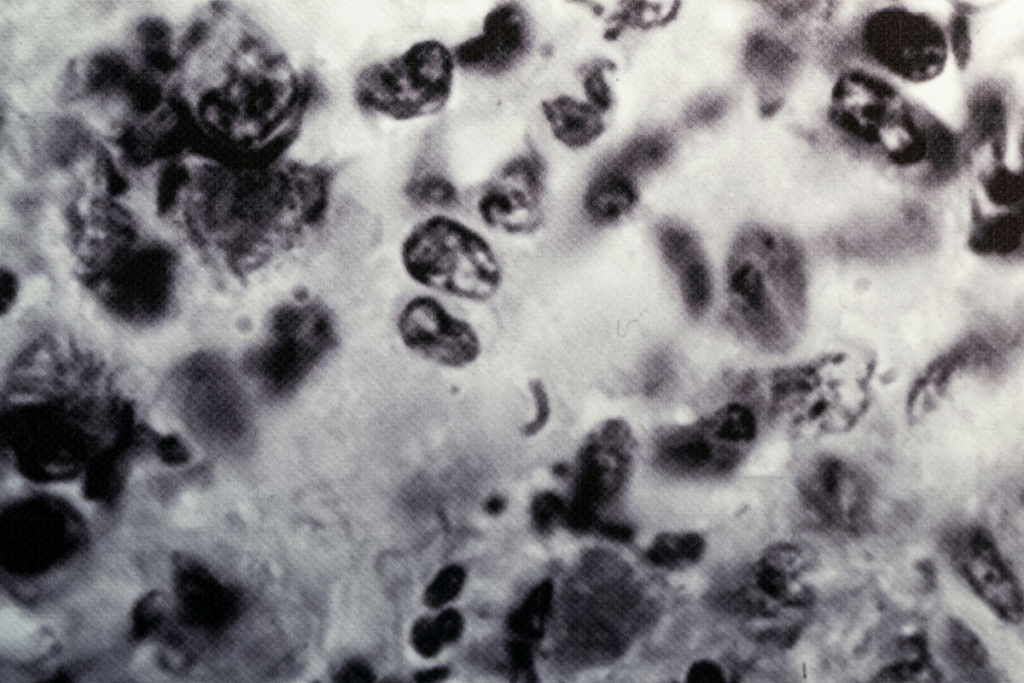

(Foto: HCRP)

E então Fernando, descendente de uma família pobre de agricultores, onde não chegou a passar fome a sério, “mas ‘fomita’ sim”, não teve alternativa: a 28 de janeiro de 1958, foi internado no Rovisco Pais, à época também chamado de Leprosaria Nacional. Ainda hoje insiste que naquela altura não sentia nada de mais. Mas depois de a doença ter apanhado o pai e o irmão, chegou a hora dele. “As análises deram positivo.” Aos 90 anos, já livre da doença, mas dependente de uma cadeira de rodas, totalmente cego e com a audição afetada, acede a puxar a fita atrás para contar a história à Imprensa pela primeira vez. Conversamos numa sala ampla da “Pousadinha”, o edifício do HCRP onde passou grande parte da vida – e de onde só saiu no ano passado, quando ficaram a restar apenas dois ex-doentes de Hansen, entretanto transferidos para a ala de Reabilitação Geral de Adultos do agora Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro, com a promessa de lá continuarem sem prazo-limite.

“Estes dois doentes quiseram continuar connosco, até por estarem já muito debilitados, e terão sempre as portas abertas. Fazem parte da história deste lugar e continuam a ser muito acarinhados”, garante Maria Isabel Bento, presidente do Conselho de Administração da instituição. Fernando foi o último a testar positivo, há uma meia dúzia de anos. “Antes havia aqui muita gente. Mas os anos passaram-se”, atira, um misto de nostalgia e conformismo a espreitar nas entrelinhas. São perto de 50 anos entre estas paredes, que a tantos souberam a clausura. A ele, nem tanto. “Pelo menos tinha pão todos os dias. E aqui éramos todos iguais. Lá fora não”, vai partilhando, a meias com a enfermeira que o ajuda na compreensão das perguntas e no exercício de memória. “Conte lá, senhor Fernando.”

E sobre o não ser igual e a discriminação tem muito que contar. Porque, a dada altura, também ele saiu dali para fora para ousar uma vida “normal”. Entre muitas aspas. Empurrado por uma moça de Mira que ali conhecera, e com a qual acabou por casar (“Ela é que se meteu comigo”, jura, com graça à mistura), optou por voltar à terra. Era o tempo de 25 de Abril e de todas as ânsias de liberdade. “Ela queria muito sair, mas a família não a queria aceitar.” E então foram os dois para Alvaiázere, com uma pensão inicial de três contos e trezentos. Trabalhavam no campo e faziam “uns biscates”. Mas as pessoas da terra nunca os viram como iguais. Olhavam com suspeição e comentavam. “Não gostavam, pois claro”, lamenta Fernando. E isso refletia-se até no trabalho, que volta e meia escasseava. Para piorar, a doença agravou-se, mesmo com consultas de três em três meses. Ao ponto de em 1989, já com graves problemas de visão, ter de voltar a ser internado no hospital. Desta vez, sozinho. Porque a esposa não quis voltar. “Errei sem saber. Devia era ter-me deixado estar aqui”, reconhece hoje.

Enterrar a medicação. Ou dá-la aos animais

A história deste ex-doente de Hansen cruza-se com a do hospital que tão bem conhece. Fernando nasceu em 1932, o ano em que José Rovisco Pais, proprietário agrícola e industrial, doou os seus bens com o intuito de apoiar as instituições de saúde em Portugal. Parte da herança, mais concretamente esta herdade de cerca de 140 hectares cravada na vila da Tocha (Cantanhede), acabaria destinada à criação do Hospital Colónia Rovisco Pais, o único especializado no tratamento e estudo da doença em Portugal, inaugurado em 1947. Fernando foi internado pela primeira vez 11 anos depois. Na génese do hospital, esteve sempre o conceito de uma “aldeia de saúde”, com os doentes inseridos numa colónia agrícola que se pretendia autossuficiente. Esteve também a ideia de um hospital que fosse muito mais do que um repositório de doentes que o resto da sociedade excluía. Além do serviço de internamento, eram disponibilizadas consultas de praticamente todas as especialidades, bem como serviços de enfermagem e de cirurgia. Mais tarde, foram também criados serviços externos, com as brigadas móveis (equipas multidisciplinares que faziam o rastreio de casos pelo país fora) e a enfermagem domiciliária.

(Foto: Núcleo Museológico do Hospital Colónia Rovisco Pais)

“Com o recurso à sulfona [terapêutica usada para debelar a doença], alguns doentes começaram a melhorar e puderam ter alta. Só que muitos não faziam o tratamento e pioravam. Muitas vezes por uma questão de negação. Há até histórias de pessoas que enterravam a medicação ou a davam aos animais. Neste sentido, em 1962, foi criado o serviço de enfermagem domiciliária. Os enfermeiros eram destacados para ir para determinadas zonas com uma mota e aplicar a sulfona injetável”, explica Cristina Nogueira, historiadora e curadora do Núcleo Museológico do Hospital Colónia Rovisco Pais. Partilha ainda outras histórias, reveladoras do preconceito que na altura andava de mão dada com a doença. “Volta e meia os enfermeiros iam dar com os doentes em sótãos ou no meio dos animais, porque as próprias famílias os segregavam. Outras vezes as pessoas combinavam com as brigadas um ponto de encontro distante das suas casas e iam de burro, para que ninguém soubesse que tinham lepra. Soubemos até de uma doente no Algarve que a dada altura quis parar o tratamento porque dizia que o marido ia descobrir que ela tinha a doença e ia deixá-la.”

Do medo das moscas ao cinema à socapa

No hospital, no entanto, tudo era feito para que os doentes se sentissem integrados e tivessem uma vida o mais funcional (e normal) possível. “Um aspeto importante é que os doentes podiam trabalhar. Inclusivamente, uma parte deles podia ter alta e não queria porque ali tinham trabalho e sustento.” Eram as chamadas brigadas de trabalho. Havia calceteiros, pintores, sapateiros, barbeiros, jardineiros – ainda hoje se recordam os jardins impecavelmente tratados, que eram assunto pela vila fora -, costureiras, equipas de limpeza. Fernando, por exemplo, chegou a ter várias ocupações. “Fui sapateiro, fui pintor, andei na limpeza, trabalhei na copa”, enumera. Além de ter sido sacristão. Porque na herdade também havia missas e procissões. Para quem quisesse, até escola. E nem as atividades lúdicas faltavam. Das festas aos bailes, dos piqueniques aos torneios de futebol, dos concursos de presépios aos grupos de bordados, ginástica, teatro, música ou rancho. Quando lhe perguntamos de que é que gostava mais, tem resposta pronta. “Do cinema ao ar livre, no verão.”

A oferta era de tal forma inovadora que, a dada altura, até a população das redondezas, que residia fora do hospital, se infiltrava para poder assistir aos filmes. Essa evolução de mentalidades é outro aspeto curioso da história do Rovisco Pais. Quando o hospital primeiramente se instalou, conta-se, a gente da terra só ia trabalhar para os campos mais próximos ao fim da tarde, e quase coberta da cabeça aos pés, porque corria o mito que até as moscas transmitam a doença. “E era muito difícil arranjar funcionários, porque muitas vezes as pessoas candidatavam-se, mas depois a família não as deixava ir”, recorda Cristina. Além dos muitos doentes que, numa fase inicial, quando eram obrigados a permanecer ali à força, procuravam fugir de todas as formas e feitios. Com o tempo, contudo, o panorama inverter-se-ia. “Numa fase mais avançada, quando se percebeu que a doença não era assim tão contagiosa, a população já se infiltrava nas atividades.”

O hospital contava ainda com um laboratório que, além de especializado na análise da detenção da hanseníase, servia de base à preparação das terapêuticas dos doentes. Não menos importante era o serviço social prestado a doentes que se encontravam dentro e fora do hospital, espécie de versão pioneira de uma Segurança Social localizada. “Entre o que era o acompanhamento médico interno e externo e o acompanhamento do serviço social, que se estendia a toda a família, o hospital acompanhou quase 17 mil pessoas”, realça Cristina Nogueira. “Antes de um doente ter alta, os assistentes sociais iam visitar a família, tentavam perceber o que era preciso, muitas vezes compravam aos doentes ferramentas para, que quando tivessem alta, pudessem continuar a ter o seu sustento. Além de ajudarem a pagar rendas, de atribuírem verbas para os doentes pagarem dívidas, comprarem roupa e mobília. Muitos começaram a vida lá fora levando a mobília que estava nos núcleos familiares [espaço do hospital onde ficavam instaladas as famílias que lá residiam].”

Tudo para aligeirar o fardo de uma existência tão perversamente marcada pelo estigma da doença. Hoje, com o hospital transformado em Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais (assim é desde 1996), a história continua a contar-se diariamente, no museu que recria muito do que era a antiga leprosaria. Desde uma réplica de um quarto de um doente (à entrada, não falta o álcool-gel, que já na altura se usava) ao laboratório, passando pelo projetor de cinema e fotos que eternizam os mais de dois mil doentes que por ali passaram. Tal como uma citação arrancada ao jornal “Luz”, criado e redigido pelos doentes da altura, que continua a pôr o dedo na ferida. “E amar-nos não é difícil, não é tão difícil como poderá afigurar-se. Basta que, atirando para bem longe a venda dos preconceitos […], nos considerem: doentes, como os outros doentes; curáveis, como os outros o são; recuperáveis e úteis para a sociedade, como quaisquer outros.” No domingo passado, dia 30 de janeiro, assinalou-se o Dia Mundial de Combate à Hanseníase.

Sobre a doença

Erradicada em Portugal, a doença de Hansen, vulgarmente conhecida por lepra, continua a atormentar vários países do Terceiro Mundo, registando-se, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 200 mil novos casos por ano.

Sabe-se hoje que não é uma doença hereditária, mas que o convívio continuado e íntimo potencia o contágio. Os reduzidos níveis de cuidados higiénicos e sanitários também. A alteração das mucosas nasais, traduzida em rinites ou hemorragias, as lesões cutâneas, os nódulos dolorosos, a perda de sensibilidade e força muscular e as deformações e infeções recorrentes são os sintomas mais comuns.