A Guerra Colonial em Guiné-Bissau contada pelos mutilados que combateram do lado do Exército português e das forças independentistas.

Em todas as lutas há o outro lado, assim se entendendo o ponto de vista daqueles cujo testemunho é menos conhecido. Na Guerra Colonial serão três, tantos quantas as ex-colónias onde as tropas portuguesas combateram, de 1961 a 1974. Na Guiné-Bissau, um desses outros lados, havia três focos principais onde decorriam os combates com os guerrilheiros do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde): o interior do território e as zonas de fronteira com o Senegal, no norte, e com a Guiné-Conacri, no sul. Foi esta última região que recebeu, durante o conflito, o famigerado rótulo de “Corredor da Morte”, mas, na prática, também as outras o eram, justificando o plural em título.

Correndo de ponta a ponta a Guiné-Bissau, a NM procurou parte desse outro lado que ajuda a completar o trabalho que vimos desenvolvendo com deficientes das Forças Armadas, já publicado nestas páginas. Ali encontrámos aqueles a quem a guerra mutilou ou condicionou fisicamente para toda a vida, os africanos. Não o inimigo, seja qual for o ponto de vista. Apenas os africanos, neste caso os guineenses, que pegaram em armas, tanto nas fileiras portuguesas como nas do movimento independentista.

De um e de outro lado, houve sonhos, dor, desilusões, conquistas. E reconciliação. Depois da guerra e das vinganças, vive-se agora uma espécie de fraternidade reencontrada.

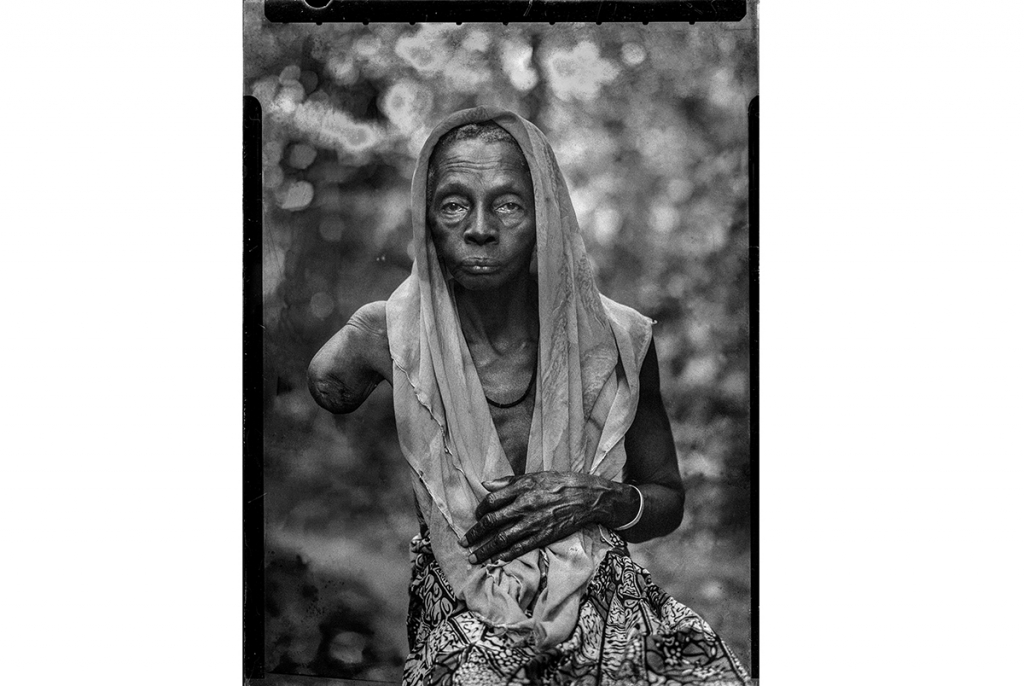

Aua Dabo, guerrilheira e enfermeira

O perfume das mangueiras invade a tabanca (povoação ou localidade) de Catumbi. A estrada, em terra avermelhada, divide a povoação enquadrada pelo verde do Parque Nacional de Cantanhez. Gritos de crianças, correndo atrás de uma bola gasta pelos pés descalços, misturam-se com os sons de babuínos no arvoredo, buscando frutos para alimentar as crias. Adolescentes, que vestem camisolas esburacadas de clubes europeus, sobressaindo os “7” de Cristiano Ronaldo no branco do Real Madrid, lançam paus na esperança de conseguirem ali a refeição do dia. Aua, corpo esquelético tapado por um manto estampado, olhar encovado e escondido debaixo de um lenço de rosa vivo, atravessa indiferente o caminho, a passo curto e ligeiro, e entra na casa de estrutura barrenta coberta com chapa. Os pés ossudos, marcados pelo tempo que passou no mato a combater o Exército português, ao serviço do PAIGC, pisam o chão de terra que partilha com os quatro filhos e outra mulher, também ela viúva do mesmo marido. É comum a poligamia. Raios de sol de fim de tarde entram pelas brechas das portadas e iluminam a patine das paredes quentes e escuras e o escasso recheio da casa. Apenas camas onde o agregado repousa o corpo durante as noites quentes da Guiné-Bissau.

Quando adolescente, solteira e sem perspetivas de vida, Aua Dabo começou a ouvir relatos da existência de um um grupo armado que se preparava para combater os “colonialistas portugueses”. Hoje, não sabe a idade que tem, pois a data de nascimento no bilhete de identidade (13 de março de 1954) é o dia do registo, quando já tinha alguns anos de vida. Foi recrutada pelo PAIGC, juntamente com o irmão Abu Indjai, agora com 70 anos, a 13 de janeiro de 1963. Por essa altura, conheceu Nino Vieira, que lhe deu formação de milícia. “Nino falava em libertação da Guiné, eu era jovem, cheia de vontade, e via ali a esperança de uma vida livre. Não tinha emprego, e o futuro com a ocupação portuguesa não transmitia confiança”, conta Aua, de olhar meigo e cristalino, em crioulo traduzido para português pelo filho mais novo, Sabido Camara, 30 anos, preparador físico do Cantanhez.

Mais tarde, a partir de Conacri, Amílcar Cabral, fundador do movimento de libertação, fazia discursos de motivação. “Eu, com experiência no meio da guerrilha, fui nomeada instrutora e formei jovens, que se alistavam em massa depois de escutarem os discursos do nosso grande líder”, lembra a velha guerreira, que era respeitada pelos seus camaradas. “Desde cedo, perceberam que eu era feroz e destemida. Tanto enfrentava um tuga como um pelotão. Participei em vários combates e emboscadas. Rajada em cima deles e fugia para o mato. Não sei se matei alguém. Era assim que nós atacávamos.”

Gesticulando com o braço esquerdo, explica melhor os movimentos que fazia com a Kalashnikov [metralhadora russa]: “Era assim que atacávamos. O grupo era pequeno, quando se faziam emboscadas, para termos maior capacidade para desmobilizar sem deixar rasto. Dificilmente eles entravam no mato depois de uma emboscada. Mantinham-se na picada, não tinham capacidade de resposta e não sabiam quantos elementos da guerrilha podiam encontrar”. Perdeu vários camaradas. Uma bala deixou o irmão sem mover os dedos da mão esquerda. Numa emboscada planeada para Catasse, na margem esquerda do rio Cumbijã, na região de Tombali, perto do corredor da morte junto à fronteira com a Guiné-Conacri, vitimou vários elementos do Exército português. A tropa portuguesa retaliou com a Força Aérea. “Bombardearam a tabanca. Muitas famílias choraram os mortos. Foi um ataque terrível. Perdi o braço direito e corri desorientada para o mato. Perdi muito sangue. Com o meu primo, enfermeiro, atravessei a fronteira para Boké, onde fui tratada e fiquei dois anos no hospital.” O olhar caído de Aua transmite arrependimento. De regresso à Guiné-Bissau, a guerrilheira, já formada em enfermagem (que exerceu em Donca), sem conhecer o noivo, foi confrontada com uma cerimónia de casamento preparada pelo pai: “ Disse para eu casar e obedeci. Tive sorte. Babadi Camara [mais velho e já falecido] foi sempre bom marido. Ajudava-me, percebia as minhas limitações e estava sempre disponível”.

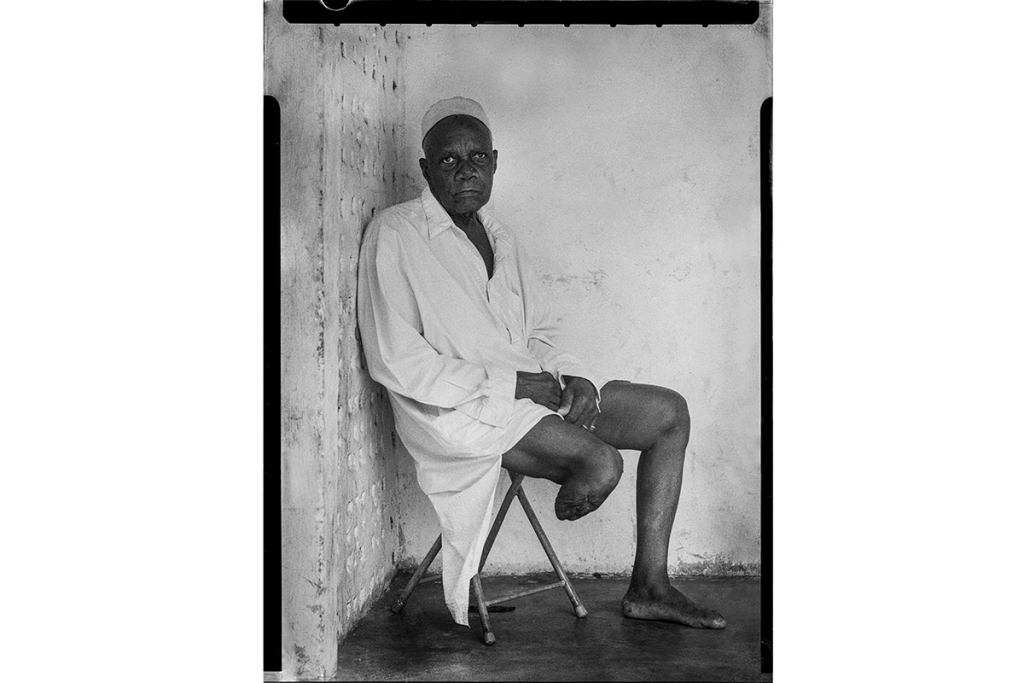

Niman Mané, o português de consciência e BI

Niman Mané, 73 anos, vive rodeado de dezenas de crianças, entre filhos e vizinhos, na tabanca de Leibalá, em Gabú, antiga Nova Lamego. Também já teve residência em Portugal, mais concretamente em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, o que lhe valeu a cidadania e uma pensão do Estado, ao abrigo do estatuto de deficiente das Forças Armadas.

Tem quatro mulheres. As três que vivem com ele – Fátima Djaló, 30 anos, Djarai Kulubali, 30, e Fatumata Camara, 25 – contam 21 filhos. A quarta reside em Bissau. Niman, sorridente, sacode a túnica branca e diz já ter perdido a conta à descendência. Naquele bairro moram centenas de famílias, em casas de construção tradicional, chão em terra, paredes revestidas a barro e cobertura de chapa. Há construções recentes. Poucas. As ruas, imundas, têm enormes crateras. Há lixo, plástico, lama e esgotos a céu aberto. Quando se chega a casa de Niman, muros altos e brancos, atravessamos o portão de ferro, em tons de azul, e deparamo-nos com uma moradia de paredes rosa e pavimento cimentado. O asseio denuncia conforto e qualidade de vida, contrastantes com a pobreza extrema do exterior.

Combateu do lado português. “Fui chamado para a tropa em 1967 e assentei praça em Bolama. Tinha sido aliciado para me juntar aos compatriotas do PAIGC, mas a minha consciência manteve-me do lado de Portugal.” Num repente, pára. Com um berro, afasta a miudagem do pátio. Os gritos da brincadeira baralham-lhe o pensamento, mas logo retoma o fio à meada. Integrado na Companhia de Caçadores n. º 5, foi enviado para Guidage, onde combateu os compatriotas do PAIGC. “Infelizmente, estive ali pouco tempo. Na tarde de 2 de agosto, quando seguíamos em coluna, pisei uma mina antipessoal e vi a perna direita desaparecer. Foi na picada junto à fronteira do Senegal”, recorda, mas a memória embarga-lhe a voz.

Nova pausa, antes de continuar a desfiar lembranças. Entre Guidage e São Domingos, o Exército português estava permanentemente a sofrer ataques e baixas. Por lá passou o capitão de Abril Salgueiro Maia. A guerrilha, apoiada a partir do país vizinho pela União Soviética e por Cuba, “estava preparada com artilharia de ponta: metralhadoras Kalashnikov, canhões ligeiros e morteiros 120”. E mais. “Espalharam centenas de minas ao longo da fronteira, a minha luta foi curta… O enfermeiro assistiu-me no local e levaram-me para Bissau. Não me lembro de muito. Fiquei dois meses até ser transferido para o hospital da Estrela, em Lisboa.” Já sem vontade de continuar a conversa, Niman ainda fala da vida de agricultor de bolanha (terreno pantanoso onde se cultiva arroz) que sonhara em novo, desfeita naquela tarde fatídica em época de chuva. Passa a maior parte dos dias sentado numa cadeira de praia, à sombra, entre as sestas e as brincadeiras das crianças.

Lama Baldé, o pide que poupou vidas

Milhares de aves invadem as árvores de Candabel, Quebo, antiga Aldeia Formosa. O barulho ensurdecedor dificulta a comunicação entre os anciãos sentados em círculo à sombra da mangueira à porta de Lama Baldé. O corpo franzino e o olhar caído são medalhas de uma longa vida, 95 anos. É o Homem Grande, chefe da tabanca. Vive a três quilómetros da fronteira da Guiné-Conacri, onde o corredor da morte dos tempos da guerra atravessa a comunidade. Dezenas de homens e mulheres com bebés às costas, de mota ou de bicicleta, cruzam a fronteira entre os dois países.

Um formigueiro humano de transações, comida e bens. Foi sempre um homem bem relacionado, tanto junto da população nativa como da portuguesa. Trabalhava em serviços e vivia também da agricultura. Na fase adulta, e logo desde os primeiros ataques do PAIGC, em 1963, começou a colaborar com o Exército português. Mais tarde, integrou um grupo restrito da PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado) que atuava naquela colónia. “O nosso líder do Islão, Tcherno Rachid, era muito respeitado na região de Tobali e era próximo do general Spínola, que lhe pediu um homem de confiança. Fui indicado. Procurava informações sobre o movimento de libertação em troca de um bom salário, trabalhar para o Estado português tinha as suas vantagens.” Fala numa voz arrastada e sem descolar os lábios, enquanto olha para o filho Amadu, o mais novo, de 53 anos, que vai traduzindo o crioulo do pai para bom português, aprendido ainda na escola do período colonial.

Passava os dias no quartel e a caminhar pela região em busca de informações. “Na verdade, servia os dois lados. Sempre que percebia que podia ajudar os homens, tentava negociar a troca de prisioneiros. Eles não tinham culpa, a guerra era dos políticos. Passei nove a dez anos nesta rotina. Salvei muitas vidas. Sabia das torturas que a PIDE exercia sobre os terroristas e os portugueses que estavam contra o regime, mas nunca assisti. O meu trabalho era poupar e negociar vidas, não participava em atos selvagens. Queria o bem dos homens, portugueses e guineenses, garantir que as vidas seriam poupadas. Tentei viver sempre com o bem de todos.” Dá um exemplo: “Quando regressava do quartel, num final de dia, um avião da Guiné-Conacri sobrevoava a tabanca, e percebemos que havia descontrolo na máquina. Segundos depois, ouvi o estrondo perto da minha casa. O piloto estava vivo e deixámo-lo do outro lado da fronteira”.

Fala sempre pausadamente, mas a memória é viva, fresca. E regressa àquele momento de 1972 – não sabe o dia nem o mês – em que ia sozinho a caminho de Buba. Levava em mãos uma carta dirigida a uma pessoa importante do Exército português. Pisou uma mina antipessoal, perdendo a mão esquerda e quatro dedos da mão direita. Um pelotão estava ali perto. “Fui assistido pelo médico do Exército e depois levado para Bissau. Só me lembrava de Deus para sair vivo desta tragédia.” Lama desvia o olhar de Amadu e fixa-o na mão que já não tem, exceto na lembrança. Teve quatro mulheres, que lhe garantiram a sobrevivência e o apoio no cultivo do arroz, batata-doce e mandioca, tal como sempre fizeram os 12 filhos. Agora vive com Sira Ture, 51 anos mais nova, que vai ouvindo a conversa enquanto arrasta a vassoura de palha em movimentos transversais, afastando as folhas trazidas pelo vento para a entrada da casa. “Depois da descolonização, a vida ficou mais difícil. A possibilidade de uma indemnização e pensão, como alguns guineenses usufruíram, ficou fora dos meus planos. Nunca tive a ajuda de Portugal.” Bate com a mão no peito, defendendo a sua identidade portuguesa, e é Amadu quem, com um gesto sereno, quem dá por terminada a conversa, ao perceber a emoção do pai.

Abdu Indjai, o soldado que sonhava com a paz

Com apenas 16 anos, Abdu Indjai entrou para a guerrilha pelas mãos de Nino Vieira e Umaro Djaló, tal como Aua, em 23 de janeiro de 1963. O PAIGC recrutou jovens a toda a força na Barraca Miséria, base central de recrutamento de Cubucaré, na região de Tombali, no Sul da Guiné-Bissau. O pai, no seu tempo, tinha servido o Exército português, mas ele seguiu outro caminho. “Saí da tabanca de Cubucaré e entrei no mato. Ali vivi e recebi formação de guerrilha. O instrutor foi Sulemani Camara, que tinha adquirido experiência no Exército português”, revela, orgulhoso do tempo em que era um adolescente desejoso de mudar o Mundo. Um ano depois, já era um soldado feito e com experiência de comando.

Os ataques aos quartéis de Catchil e de Medjo, em 1964, marcaram a fase inicial da luta pela independência. “Foram dias terríveis, bombardeámos os tugas de dia e de noite, quase sem resposta, até abandonarem as instalações.” Foram muitas as operações. No sul do território, ao longo do Corredor da Morte, o quartel de Guileje esteve na sua mira em 1967. Provavelmente, essa instalação militar foi a mais sacrificada, sofrendo sucessivos ataques até ser abandonada pela Companhia de Cavalaria 8350, liderada pelo major Coutinho de Lima, a 21 de maio de 1973. “Recordo o nosso irmão Braima Camara, comandante adjunto. A morte dele foi um dos piores momentos do tempo de guerrilha. Perdi-o quando os fuzileiros colonialistas cercaram a ilha de Cacife. Eu fui baleado na perna esquerda e perdemos mais 11 homens. Foi uma emboscada ensaiada pelos portugueses e não tivemos capacidade de resposta.”

Já recuperado, Abdu foi transferido para Balana, no coração do Parque Natura de Cantanhez, a sul do rio Cumbijá, aí passando dias e noites de combates intermináveis. “As mensagens de incentivo de Amílcar Cabral foram decisivas para aguentarmos estes combates.” Os portugueses acabariam por ser expulsos de Cuntabene. O território entre Quebo e Saltinho estava controlado pelas “gloriosas forças armadas revolucionárias do povo”. Quando ficou mutilado, em data que não recorda, era já chefe de secção: “Fui com um grupo rebentar as casernas do quartel do inimigo, eram 16 horas quando pisei uma mina deixada pelos tugas em Cuntabane, que vitimou vários colegas. Eu fui o ferido mais grave, perdi a perna esquerda e a vista do mesmo lado”. Enviado para Boké, na Guiné-Conacri, foi visitado por Amílcar Cabral. “Mandou-me para a Alemanha Oriental, para uma clínica especializada em mutilados de guerra. Fiquei lá um ano e meio. País maravilhoso e avançado. Puseram-me a andar de novo, depois de me colocarem a prótese. Fiquei quase perfeito, sem dores e a caminhar como se nada tivesse acontecido.”

Abdu Indjai foi sempre um sonhador. Queria livrar-se do colonialismo, viver em liberdade e assistir à independência de um povo subjugado ao longo de séculos. “Quando entrei na guerra, só pensava na paz. Vi baixas de parte a parte. A minha gente estava a morrer dos dois lados. Participei em várias emboscadas. A guerra é assim.” Depois da independência, foi integrado no Exército guineense e dedicou-se também à agricultura, para garantir a subsistência. “No tempo dos portugueses, tínhamos obrigações, trabalhos forçados e os salários eram baixos. Mal dava para sobreviver. Com a independência, pensava que o país ficaria melhor, mas nada de bom aconteceu. Vivemos uma vida dura e com poucos recursos.”

Sene Candé, o djarga que foi atirador audaz

A estrada de alcatrão termina em Mampata. Depois de Quebo, capital da região de Tombali. O asfalto, percorrido entre valetas e crateras desde Bissau, é permanentemente destruído por camiões carregados de caju em direção ao porto da capital. Seis horas de tortura serpenteadas ao longo de 267 quilómetros sem paragens. A paz começa à entrada do Parque Nacional de Cantanhez. A picada é larga, plana e em terra dourada. Rápida. Muito. Há motorizadas a circular nos dois sentidos, levantando nuvens de poeira que as crianças, saídas das bermas, invadem em danças desconcertantes. Entre os braços do rio Cacine, estamos com Iemberém no horizonte, 67 quilómetros percorridos em menos de uma hora. Lá chegados, somos interpelados por um ciclista despojado da mão direita. É Sene Candé, djarga da tabanca, Homem Grande como Lama Baldé. Os 74 anos são camuflados pelo agilidade com que salta do velocípede ferrugento. A juventude dos tempos que passou no Exército português acompanhou-o ao longo da vida.

Assentou praça em agosto de 1965, em Bedanda, em plena época das chuvas. Integrou o Batalhão de Caçadores 1913, companhia 6, 1.º cabo com o número mecanográfico 39765. Deram-lhe a especialidade de atirador. “A vida militar era boa. Não faltava nada. No quartel, havia carne e peixe, cerveja e coca-cola, e as meninas só tinham olhos para os militares.” Sene solta uma gargalhada quando baixa a cabeça, sem esconder o sorriso enquanto Abubacar Serra, da ONG Ação para o Desenvolvimento, traduz para português a fala crioula do veterano. Com algumas batalhas travadas ao longo de quatro anos, o major Matias Vale Andrade convocou a companhia para proteger a bolanha onde a guerrilha matou seis agricultores. “O comandante mandava-me sempre à frente. Tinha coração de ferro, audácia e coragem. A G3 nas minhas mãos parecia uma varinha mágica”, diz, fazendo movimentos circulares com os braços. “Íamos 180 homens em coluna. O PAIGC tinha uma emboscada preparada, lançaram uma granada e, com a explosão, fiquei sem a mão direita. Primeiro, não senti, mas quando olhei vivi momentos de terror.”

O ataque ocorreu em 30 de julho de 1969, à tarde. Sene Candé foi levado para Bissau, depois transferido para o Hospital Militar da Estrela, em Lisboa, no dia 9 de agosto. O seu sonho de jovem passava por Portugal. Queria estudar e fazer um curso de Mecânica. Tinha agora oportunidade. Mas com a mãe na Guiné, sozinha e doente, foi obrigado a regressar. “Morreu com doença de dentro.” O desgosto e os complexos da amputação quase o fizeram desistir da vida.

De Portugal levou uma pensão, que lhe foi retirada em meados de 1984. Ainda hoje não sabe porquê. Depois dos tratamentos, regressou à vida militar e continuou a defender a bandeira portuguesa. “Na guerra, não há família, cor ou religião. Sentia-me português, aprendi a ler e escrever em português e tive uma educação católica, mesmo vivendo numa família muçulmana.” Na Companhia, era dos mais dedicados. “A guerrilha estava organizada. As nossas movimentações estavam estudadas. Sabiam quando e onde atacar. As picadas estavam armadilhadas e havia a necessidade, sempre que nos deslocávamos de um local para o outro, de picar o terreno, para procurar minas. Por vezes, o caminho estava livre, e no regresso já havia minas na estrada. Foram tempos terríveis. Morreram muitos irmãos, negros e brancos!”

Depois da independência, Candé foi perseguido pelo PAIGC. “Fui preso a 16 de novembro de 1974, durante dois anos. Fui torturado e assisti a muitos fuzilamentos. Tudo começou depois de 9 de abril de 1975. Tive sorte, nunca fui escolhido”, suspira, desviando o olhar em sinal de alívio. Nos tempos de cativeiro fez amigos dentro do PAIGC. O bom comportamento e a facilidade de relacionamento ajudaram à sua nomeação para djarga da tabanca pelos elementos do partido.

Passou por quatro casamentos. A primeira mulher faleceu, seguiram-se dois divórcios. Agora, vive com Saiom, de 30 anos, com quem se casou em 2013: “Deu-me quatro luzes: três machos e uma rapariga”.

O sonho de agricultor de arroz, banana, manga e mandioca morreu no dia do acidente. Mas não sente amargura: “Sou um homem feliz, livre e cheio de vida. Gosto de caçar e pescar. Tenho boa pontaria, tive bom treino militar. O rio também é preciso conhecer. Felizmente, há sempre comida em casa. Assim, vou levando a vida e alimentando a família”.

Com a mesma rapidez com que se tinha apresentado, horas antes, Sene despede-se saltando para a bicicleta, pedalando a toda a brida entre o verde do Cantanhez e a picada dourada deixada pelos “irmãos” portugueses.