Texto de Jorge Manuel Lopes

O final de tarde de primavera precoce traz uma revoada de adolescentes à praça em frente ao Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), na cidade berço. Um final de tarde de sexta-feira e na instituição há escadotes, berbequins e caixas de ferramentas a afinar as exposições do ciclo “Pensamento Ameríndio”.

Uma dessas exposições, “Carõ: Multidões da Floresta”, visível até 9 de junho, justifica a presença em Guimarães de João Salaviza e Renée Nader Messora, casal em artes e nos afetos. “Carõ” complementa, através de instalações, imagens em movimento, esculturas, desenhos, palavras & etc., o que se vê em “Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos”, o filme que rodaram no Brasil com o povo indígena Krahô e que se estreia nas salas portuguesas esta quinta-feira.

Um filme em que a régua e esquadro da ficção mal passam da porta, seguindo o percurso de um adolescente, Ihjãc, que resiste à chamada de se transformar em xamã e organizar a festa de fim de luto que permitirá ao espírito do seu pai rumar à aldeia dos mortos.

“Chuva…” chegará já laureado aos olhos do público em geral. A distinção mais mediática foi obtida em maio de 2018, o Prémio Especial do Júri na secção Un Certain Regard do Festival de Cannes. Na passadeira vermelha e em entrevistas na cidade à beira Mediterrâneo, João e Reneé foram vistos com uma t-shirt preta onde se lia “#DEMARCAÇÃOJÁ”. Cartazes erguidos pelos realizadores e pelo elenco apelavam ao fim do genocídio indígena.

“O filme foi feito numa relação de muita proximidade, que começa em 2009 quando a Renée foi pela primeira vez à aldeia.” João Salaviza refere-se a Pedra Branca, povoação de casas dispostas em círculo onde vivem membros da tribo Krahô. Estado de Tocantins, um dos sete que formam a Região Norte do Brasil.

“Apesar de o filme ter sido feito de uma maneira tão doméstica, acabou por conseguir estrear em Cannes. Logicamente, aquele circo de vaidades é tão distante do sítio onde rodámos o filme que tivemos uma conversa com o Festival, a dizer que não nos interessava fazer a passadeira vermelha. Achávamos que não fazia sentido, pela dimensão do nosso filme e pela violência que isso podia ser, principalmente para o Ihjãc e para a Kôtô, que são os protagonistas e estavam em Cannes.”

A produção do evento “insistiu muito, dizendo que é parte de uma tradição”, e que era bastante importante para eles que “todos os filmes respeitassem” esse protocolo. “Decidimos então usar esse espaço de visibilidade a favor de uma questão que é bem mais relevante do que a razão pela qual estávamos ali.”

“Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos” foi revelado “já durante esta ascensão do Bolsonaro, desta ascensão do anti-indigenismo que começa com a chegada dos portugueses ao Brasil e que nunca parou”. Para o realizador, a classificação do que se passa com os povos indígenas naquele pedaço da América do Sul é cristalina: “O plano do Estado brasileiro é perpetuar até ao final um genocídio. É o genocídio mais longo e feroz da história da humanidade”.

Estando a fasquia ao nível da sobrevivência, a questão central para estes povos é a “demarcação dos seus territórios originais”. Tentando, assim, preservar modos de vida e floresta da ambição de fazendeiros de expandirem, por exemplo, o cultivo da soja. Eis a luta, eis a t-shirt. “De repente, conseguiu pôr-se esta mensagem a circular por outros lugares do mundo. Foi uma intervenção política.”

“A atual Constituição brasileira foi feita em 1988 e previa que, em cinco anos, a situação fundiária dos povos indígenas estivesse regularizada, mas até hoje as terras não foram demarcadas”, lembra Renée Nader Messora, que cresceu numa selva de outra ordem, em São Paulo. “Com a expansão do agronegócio, a situação piorou muito.”

O território dos Krahô foi demarcado “porque eles sofreram um massacre nos anos [19]40, o Brasil estava sendo bastante observado pelas questões da Amazónia e o processo foi agilizado. Mas a verdade é que nos últimos 20 anos se demarcou muito pouca terra indígena e esses povos estão em situações extremamente frágeis. A maioria deles está rodeada de fazendeiros preparados para entrar. E depois de o Bolsonaro ganhar, é claro que essa situação ficou ainda mais violenta. Todo o Congresso Nacional já tinha o discurso de que os índios não precisam daquela terra toda, mas agora o resto das pessoas também pensa assim”. O que os separa, congressistas e povo nativo, é um abismo existencial: “O índio não é dono da terra. Ele é da terra. É uma condição para a existência deles. Como o ar, como a água”.

Cada coisa a seu tempo tem seu tempo

Tanto a longa-metragem como a exposição são o resultado de uma prolongada imersão de João Salaviza e Renée Nader Messora no território Krahô. Uma imersão que permitiu que a rodagem fosse o menos intrusiva possível. “Não poderíamos nunca trazer um modelo de produção convencional, com equipa de 20 técnicos, projetores de luz, gerador elétrico, atores, steadycams, em que o cinema e a vida estão totalmente separados”, explica Salaviza. Cedo decidiram que iam fazer o filme sozinhos, somente com a colaboração da aldeia.

O tempo foi “o grande luxo” a que se predispuseram a filmar. “Além de várias estadias longas na aldeia de preparação, contacto e convivência, a rodagem, depois, demorou nove meses.” Durante essa temporada de vivência e convivência com os Krahô, prossegue o realizador, “a câmara não saía da caixa na maior parte dos dias porque o ritmo de filmagem era muito lento. E de alguma forma todo este processo, em que não há uma urgência de terminar um filme para cumprir necessidades de orçamento ou de produção ou de estreia, acaba por ser contaminado pelo ritmo da aldeia”.

Um ritmo “que não está relacionado com imperativos de produtividade nem de obediência à sociedade do trabalho”, como no nosso Mundo. Um ritmo onde prevalece “a atenção à natureza, aos ciclos das colheitas e das festas”. Durante os nove meses de fecundação do filme “passámos da estação da seca para a da chuva, em que há uma transformação radical na paisagem”.

Outras transformações, decorrentes da organização interna da tribo, determinaram o prazo de criação da obra, como descreve Renée: “Na maioria dos dias, o Ihjãc ditava mais ou menos o ritmo da rodagem. No princípio queríamos ficar a filmar um ano, mas acabou por terminar mais cedo por causa do Ihjãc: ele precisava de fazer uma festa, nessa festa ele tinha de cortar o cabelo, e sabíamos que, depois de ele cortar o cabelo, não dava mais para filmar”.

Eis um dia normal em Pedra Branca:

João: “Acordamos com sol, às seis e meia da manhã. Vivemos numa das casas do círculo. A aldeia tem 500 pessoas, há imensas dinâmicas internas”.

Renée: “De manhã é o momento em que todo o mundo vinha a nossa casa, sentava-se, tomava um cafezinho”.

João: “Muitas vezes há um encontro matinal pouco depois do sol se levantar. Uma reunião que nós geralmente acompanhávamos, uma espécie de assembleia”.

Renée: “Para decidir o que se faz naquele dia, ou as grandes questões daquela semana ou de um futuro próximo”.

João: “Questões tão simples como, ‘Será que devemos cortar aquele mato onde têm aparecido muitas cobras e é perigoso para as crianças brincarem?’ Ou questões mais complexas, como uma compensação indemnizatória de uma barragem que foi construída a montante da terra, para a qual se calhar é preciso um advogado branco. Tentávamos perceber um pouco os assuntos das conversas e, como não falamos a língua deles, alguém ia-nos explicando. Depois íamos ao rio tomar banho e preparávamos o almoço. À tarde, eventualmente, estávamos um pouco com o Ihjãc, a falar sobre uma cena que gostaríamos de filmar na semana seguinte. Às vezes jogava-se futebol e a Renée passeava com as miúdas. E depois havia os dias em que se filmava – ou em que tentávamos filmar, andávamos duas horas no mato até ao ponto certo, começava a chover e voltávamos para trás”.

Volta e meia, mais ou menos a cada 15 dias, iam à localidade mais próxima buscar comida.

João: “Itacajá. Há já muitos anos que alugamos uma casa nessa cidadela de cinco mil habitantes [sete mil e poucos, diz a Wikipédia]. É o sítio onde podemos enviar uns e-mails quando é preciso, correspondência”.

Renée: “É aí que recebemos o material do filme, para o irmos alinhando durante aqueles meses”.

João: “A película era enviada mensalmente para São Paulo por transporte terrestre. O laboratório revelava o material, digitalizava os ficheiros e enviava-os pela net. A net em Itacajá é superlenta e cai quando chove. Às vezes passávamos dois ou três dias na cidade a tentar fazer o download, a passo de tartaruga [risos]”.

Nações Unidas dos espíritos

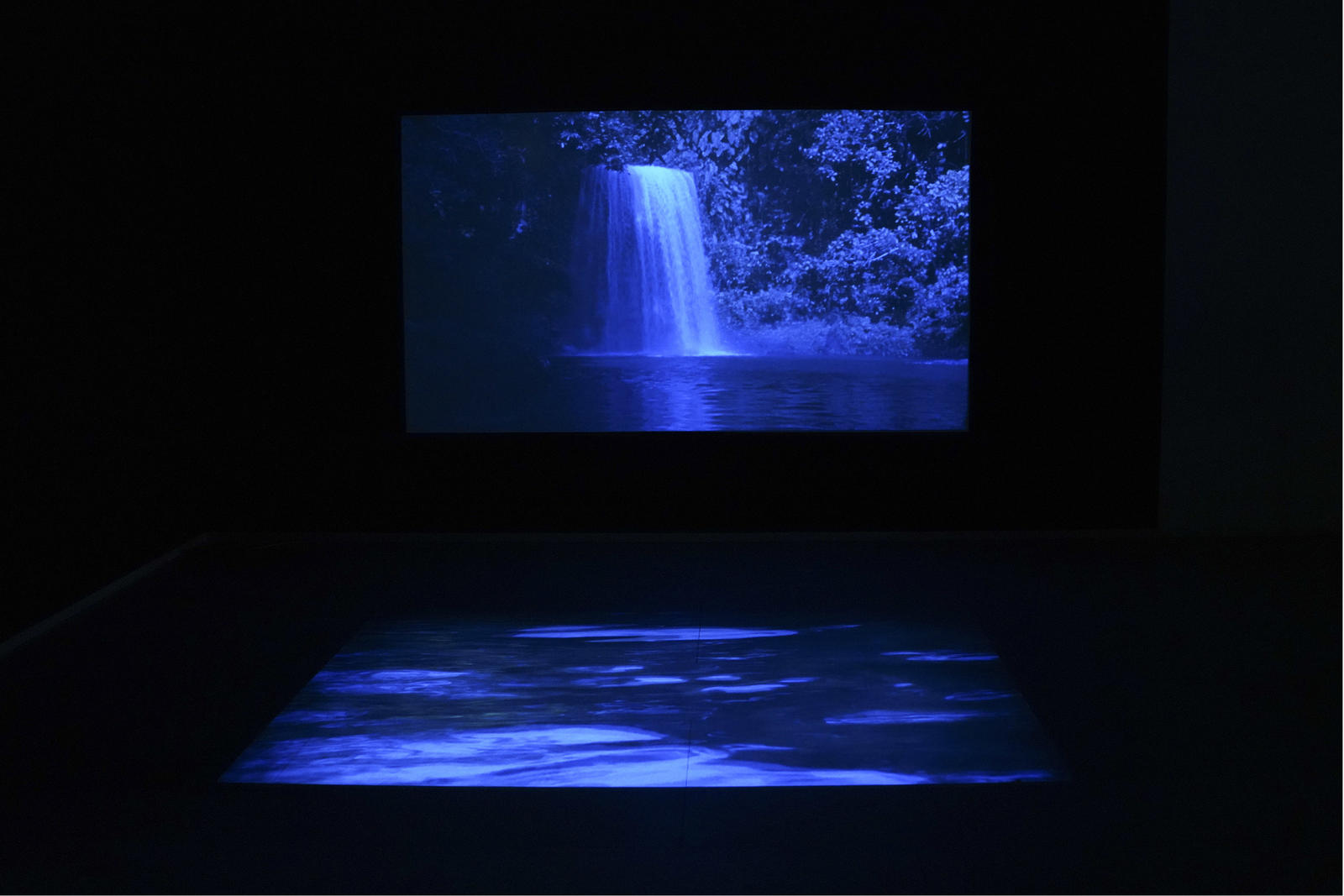

Já a net em Guimarães será, quase de certeza, super-rápida. “Carõ: Multidões da Floresta”, a exposição que Renée e João estão a ultimar neste fim de tarde no CIAJG, funciona como “desdobramento”, define João, de “Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos”. Não, não é bem um desdobramento, “é um carõ”, corrige Renée: “O carõ é o duplo de todas as coisas. Funciona um pouco como uma aproximação ao rito do fim do luto, que também é um elemento central no ‘Chuva…'”.

Na exposição, os realizadores tentaram aproximar-se dessa festa. “Mas de uma forma bastante pessoal e nada antropológica, tentando dar conta das nossas sensações. As festas são muito ricas, acontecem durante vários dias e têm um milhão de movimentos. Aqui veem-se alguns.”

A palavra carõ “é incrível e intraduzível, porque é polissémica”, assegura João. “O carõ é o espírito. Um Krahô pode dizer, ‘Encontrei o carõ do meu falecido pai ontem no mato’. Mas o carõ também designa, por exemplo, o nosso reflexo na água, a nossa sombra no chão, uma fotografia e um filme. Ou seja, um carõ também é um duplo, um desdobramento.” E não se aplica apenas a seres vivos. “Tudo tem um carõ.” Renée olha em redor: “A mesa, o gravador…”.

João desenvolve: “Eles são animistas. Este copo também tem um carõ, que pode estar aqui neste momento ou andar por aí. Nós não podemos vê-los porque não somos ‘pajés’, não somos xamãs. Um xamã, inclusive, envia o seu carõ para conversar com outro carõ. É uma espécie de Nações Unidas dos espíritos”. E daqui à expressão artística vai um passo minúsculo: “É muito interessante pensar a imagem e o cinema a partir desta ideia de desdobramento do corpo, a ideia do cinema ser uma espécie de espetro, de reflexão da vida. Como se também existisse cinema nesta espiritualidade toda”.