As últimas horas de 24 de abril e as primeiras da revolução, os três dias e as três noites frenéticas ao serviço do Expresso, os últimos encontros com Marcello Caetano, de quem não era afilhado, ao contrário do que reza a história, o pai, ministro do ultramar, Baltazar Rebelo de Sousa, o entusiasmo mas também a angústia da incerteza, os momentos mais quentes do

PREC, Álvaro Cunhal, a tensão na Constituinte, a celebração da constituição. E também o verso preferido de Grândola, Vila Morena e a palavra de ordem mais bonita da revolução. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recorda os dias quentes de há 44 anos.

Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa tinha 26 anos em 1974. Filho de Baltazar Rebelo de Sousa, um dos políticos mais destacados do antigo regime (governador‑geral de Moçambique em 1968, ministro‑delegado do presidente do Conselho para a Emigração e, sucessivamente, ministro da Saúde e Assistência, das Corporações e Previdência Social e do Ultramar, cargo que ocupava em 1973‑1974), cresceu destinado a ser um dos herdeiros do regime. Mas o hiperativo e brilhante aluno, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa com a classificação de 19 valores, era mais do que isso.

Envolvido desde cedo no movimento associativo, nomeadamente nas formações de jovens da Acção Católica Portuguesa (Juventude Escolar Católica e Juventude Universitária Católica), funda, em 1970, com o padre franciscano Vítor Melícias e alguns amigos, entre eles António Guterres, o Grupo da Luz, destinado a promover a intervenção dos católicos na vida social, económica e política. No mesmo ano, aproxima‑se da SEDES (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social) que acabara de ser criada sob a presidência de João Salgueiro e funda a Ad‑Hoc – Análise e Promoção de Desenvolvimento Cultural, uma associação de jovens, com base no Grupo da Luz, vetada pouco depois pela PIDE.

Analista político com caráter regular desde os anos 1960 nos jornais, Marcelo Rebelo de Sousa esteve, desde a sua fundação (1973), ligado ao semanário Expresso. Em abril de 1974, o acionista minoritário era também redator e editor na área de política e sociedade. De 1975 a 1979 foi subdiretor assumindo a direção entre 1979 e 1981. Nascido em Lisboa a 12 de dezembro de 1948, tem dois filhos e quatro netos. Foi eleito presidente da República em 24 de janeiro de 2016.

Como viveu o dia 25 de abril de 1974?

O meu dia 25 de abril arrancou a 24, uma quarta‑feira «europeia» no futebol. Jogava o Sporting, creio que na Taça das Taças [meias‑finais da Taça das Taças frente ao Magdeburgo, da República Democrática Alemã] e lembro‑me de ter ido ver o jogo a casa de um amigo que morava no Restelo, ali junto ao estádio do Belenenses. No final do jogo – naquela altura, eram às 21h45 –, peguei no meu carro, um Fiat 127 branco, e regressei ao Expresso. O fecho dava um trabalhão porque o jornal estava sujeito à prova de página.

A prova de página consistia em mandar a exame prévio, à censura, textos e imagens, mas também todos os títulos, toda a publicidade e toda a paginação. Ora, isso obrigava a que o jornal fechasse com muita antecedência. Cheguei ao Expresso, na Rua Duque de Palmela, por volta da meia-noite e fiquei a trabalhar até muito tarde. Lembro‑me de ter saído por volta das cinco e tal da manhã, de dar a volta ao Marquês de Pombal e de, já a subir a Joaquim António de Aguiar, ver movimentos militares. Eram umas seis da manhã.

Liguei imediatamente o rádio, percebi logo que era um golpe e que o dia seguinte ia ser longo. Portanto, segui caminho e fui a casa, no Monte Estoril, tomar um duche para regressar ao jornal o mais depressa possível. Liguei a uma dezena de amigos, entre eles Francisco Sá Carneiro, João Salgueiro, Francisco Balsemão e creio que também a António Guterres e voltei para Lisboa.

A meio do dia 25 consegui falar finalmente com o meu pai. Era ministro do Ultramar contou-me que Marcello Caetano lhe garantira que estavam a chegar tropas fiéis ao governo. Eu disse-lhe que não podia ser. «Acabou, pai.»

A primeira chamada não foi para os pais? Baltazar Rebelo de Sousa era, à época, ministro do Ultramar.

Liguei para os meus pais, sim. Atendeu a minha mãe que me disse «o teu pai saiu há algum tempo e apesar de muita insistência de Marcello Caetano não foi para Largo do Carmo. Está no ministério, em contacto com os governadores africanos». O Ministério do Ultramar era onde é hoje o Estado‑Maior-General das Forças Armadas, no Restelo.

Bem, liguei ainda aos meus irmãos e fui para o Expresso para refazer, pura e simplesmente, todo o jornal. O que era uma grande complicação, porque estava muito adiantado. E aí fomos chegando. Francisco Pinto Balsemão, diretor, Augusto Carvalho, chefe de redação, e toda a equipa. Que foi distribuída pelos vários pontos. Uns foram para o Terreiro do Paço, outros para a Pontinha, outros para o Rádio Clube Português. O José Galamba Marques, diretor da publicidade, ele próprio, coitado, seguiu para o Largo do Carmo. E ia ligando de uma cabina telefónica. Entretanto, apareceram amigos meus e Balsemão e alguns deles acabaram a fazer de jornalistas.

Lembro‑me de o Galamba Marques telefonar e a chamada ser atendida pelo professor André Gonçalves Pereira, que lá tomava as suas notas. No meio desta loucura consegui, finalmente, falar com o meu pai. Contou‑me que o professor Marcello Caetano lhe garantira que vinham a caminho de Lisboa tropas fiéis ao governo. Disse‑lhe o que sabia: «Não, pai, não vêm forças nenhumas, não pensem nisso, isto está a correr rapidamente. Acabou.»

O António Reis [militante e dirigente político oposicionista ligado ao PS] tinha‑me avisado da proximidade do 25 de Abril com alguma precisão. E embora o meu pai fosse dos membros do governo teoricamente mais bem informados, percebi, naquele momento, que, de facto, estava muito pouco informado. Penso que ele terá transmitido a informação a Marcello Caetano e que este terá respondido: «Esse Marcelo Nuno só traz más notícias. Isso são coisas do contra.»

De 24 a 27, dia da publicação do Expresso, chegou a dormir?

De 24 para 25 não dormi nada, de 25 para 26 praticamente nada, de 27 para 28, idem. Dormir, dormir, só no dia 28 à noite e por pouco tempo. Para me vingar do cansaço em que me encontrava. Praticamente 72 horas sem dormir.

O Dr. Mário Soares achava que eu, o Adelino Amaro da Costa e o António Guterres estávamos ligados à Opus Dei e que havia um complô para tomar os três partidos e dominar a política portuguesa.

Recorda‑se da manchete do Expresso?

Foi um título relacionado não tanto com a revolução em si mas com as primeiras reuniões da Junta de Salvação Nacional com os partidos. Algo desse género. Aliás teve piada porque o Rui, um miúdo estafeta que geralmente levava as provas à censura, queria à força toda levar também aquelas páginas. «Pelo sim pelo não», dizia ele. E nós: «Não vás, não vás.» O pobre Ruca. Entretanto, os amigos não paravam de chegar à procura de novidades.

Jorge Sampaio, que tinha o escritório ao lado do Expresso, Vasco Vieira de Almeida, que tinha escritório mesmo em frente, e Mário Sottomayor Cardia. Por volta da hora de almoço, dei uma volta pela cidade para ver como estavam as pessoas nas ruas e no regresso ao Expresso dá‑se uma cena muito curiosa com o João Bosco Mota Amaral. Lembro‑me muito bem, estava de gabardina porque nessa manhã chuviscou e ia a caminho da Assembleia Nacional onde era deputado. «Ó homem, não vale a pena ir, olha que acabou o regime.»

E ele a insistir, que não podia faltar ao momento histórico. Lá foi e penso que lá está na lista dos deputados presentes na última sessão da Assembleia Nacional, onde tivera grandes discussões nas semanas e meses anteriores, tal como estará na primeira sessão da Constituinte. Horas entusiasmantes mas, com o pai do outro lado, seguramente muito angustiadas.

Vamos lá ver, para mim não era uma novidade. Até na medida em que fazia análise política e ia vendo a atuação da censura. O agravamento da censura deixava perceber que o regime estava a cair. O agravamento da censura, o livro de António Spínola, a sua demissão, a demissão de Costa Gomes, as informações ouvidas de setores militares.

Aconteceu uma cena muito curiosa no jantar de aniversário do meu pai, no dia 16 de abril de 1974, na casa de fados do Carlos do Carmo (a minha mãe gostava muito de Carlos do Carmo e ele gostava muito da minha mãe): na fotografia que se tirou, o meu pai quis ficar de costas. Porquê? Porque, dizia ele, era passado e nós futuro. Veja bem como a 16 de abril era evidente e patente o estado de espírito realista. Portanto, para mim, era uma evidência. Se não fosse a 25 seria a 26, se não fosse em abril seria em maio.

Pelos vistos só não era evidente para Marcello Caetano. Recorda‑se da última vez que falaram, antes do 25 de Abril?

Não me recordo, mas em 1974 a relação já era má há muito tempo. Tínhamos tido uma boa relação enquanto os meus pais estiveram em Moçambique. Ora, eles regressaram em janeiro de 1970 e, nesse ano, se houve ainda um relacionamento, foi mínimo. Lembro‑me de algumas reuniões, uma delas para saber se deveria legalizar os partidos ou não, com os mais novos que ouviu, em que estão, entre outros, João Salgueiro, Miguel Galvão Teles, Diogo Freitas do Amaral e eu. Depois, começou a endurecer progressivamente e a partir de 1972 os encontros são muito raros. E a partir de 1973 e da criação do Expresso são nulos. Depois do Expresso o panorama é completamente diferente. Ele considerava que era oposição. E, de facto, era.

Se a revolução não foi uma novidade, o que dela resultaria era uma incógnita. Estava otimista ou pessimista?

Aqueles primeiros dias foram de muitas dúvidas. Quem ficaria com o poder, quanto tempo levaria a transição para a democracia, de que maneira seria feita, enfim, muitas dúvidas. Na noite de 25 fui ver os meus pais, os meus irmãos estavam lá.

Como encontrou os pais?

A minha mãe era mais à esquerda e, portanto, estava muito dividida. Feliz pela revolução, mas muito preocupada pelo meu pai. O meu pai estava obviamente desfeito. Tinha trocado tudo na vida pela política, que via como dedicação integral ao país. Era ainda novo, tinha 53 anos, e a sua vida política, tal como a concebia e defendia, acabara. A dúvida era saber se ficava em Portugal. Inicialmente quis ficar. Mais tarde, na sequência de uma conversa com o general Costa Gomes, que era, desde os anos 1950, em que estiveram juntos no governo, seu amigo, acabou por partir.

Que disse Costa Gomes?

Que a revolução ia ser muito agitada. Mas só lho disse em julho, na queda do governo do Palma Carlos. «Isto está a acelerar e, se fosse a si, ia.» Portanto, a 30 de julho, no dia de anos da minha mãe, os meus pais foram‑se embora. Tinham bom ambiente em Portugal e nas então províncias ultramarinas – provam‑no o convite do presidente Chissano para visitar Moçambique e, depois do regresso, a relação sempre cordial com figuras da democracia. Mas preferiram ir.

Como estavam os filhos, nessa noite?

Tínhamos posições diferentes. O meu irmão António era mais à esquerda, próximo do Partido Socialista, o meu irmão Pedro muito mais à direita, e eu, como se dizia então, católico progressista, estava na linha da SEDES, ou seja, no centro-esquerda. Naquele dia 25 de abril, a sensação que tive foi de que estávamos perante a concretização de um sonho já esperado (embora desconhecendo‑lhe a hora), uma concretização, porém, de contornos muito indefinidos em relação ao futuro. No dia 25, a meio a tarde, liguei a António Guterres a marcar um encontro para vermos o que faríamos. Jantaríamos dias depois. E o nosso caminho conjunto no Grupo da Luz dividir‑se‑ia por dois partidos.

Ele iria para o PS. Conta‑se a história dos três amigos – o terceiro era Adelino Amaro da Costa – «distribuídos» estrategicamente pelos três partidos.

Uma história da cabeça do Dr. Soares. Ele achava que os três estávamos ligados ao Opus Dei. Ora, o único verdadeiramente ligado ao Opus, que era inclusivamente numerário, era Adelino Amaro da Costa. Eu tinha amigos no Opus Dei – o Adelino, o João Bosco do Amaral e outros –, mas não era Opus. E o Guterres também não. Porém, o Dr. Soares meteu na cabeça que era um complô do Opus para tomar os três partidos e, assim, dominar a política portuguesa. Mas isso foi mais tarde.

Voltemos às incertezas. Em 1976, quis escrever as memórias. Tinha 27 anos.

Mas não publiquei nem vou publicar.

Falei com Cunhal uma única vez, num jantar oferecido pelo presidente Jorge Sampaio. Eu era líder do PSD, ele já não era líder do PCP. Jantámos lado a lado. A imagem que guardo dele é a de alguém muito inteligente e muito carismático.

O que mais o impressionou nos tempos do PREC?

Dos episódios dramáticos do PREC que me passaram perto falhei apenas um, o cerco à Constituinte. E foi por um triz. No Expresso, a trabalhar, vi passar a manifestação dos operários da construção civil, a caminho da Assembleia, fui atrás deles, tentei mas já não consegui passar. Nos restantes, estive em todos. Em todos os momentos tensos que se viveram na Assembleia da República, em todos os comícios importantes, vi as barricadas do 28 de setembro. No 28 de setembro, apareceram no Expresso as figuras do costume. Lembro‑me que Sottomayor Cardia levava consigo tudo o necessário para, se preciso fosse, «passar à clandestinidade».

Entretanto, em maio de 1974, ajudara a fundar o PPD.

As histórias do PPD contei‑as em livro mas lembro‑me sempre de uma. A do nome. Muitos disseram depois que tinham dado sugestões. Bem, eu assisti a uma história que foi esta: no Expresso, Francisco Balsemão e Sá Carneiro discutem ao telefone o nome do partido. Sá Carneiro quer chamar‑lhe «partido social-democrata», mas como acabara de ser anunciado um partido cristão social‑democrata, o nome PSD era impossível. Enfim, estão nisto quando entra o Ruben Andersen Leitão, colaborador do Expresso.

E é ele quem diz, a certa altura, «porque é que não lhe chamam partido popular democrático?» E assim ficou: Balsemão e Sá Carneiro aprovam e eu vou de imediato para uma sala ao lado, onde, numa Olivetti, escrevo o primeiro comunicado do partido. Que se constituía com determinados princípios e que aderia ao MDP, Movimento Democrático Português. Levo o comunicado ao Balsemão, que o lê a Sá Carneiro, eu próprio passo o texto à máquina e é o Ruca que a correr o faz chegar à RTP, então no Lumiar, a tempo do telejornal das 19h30. E assim se anuncia o novo partido.

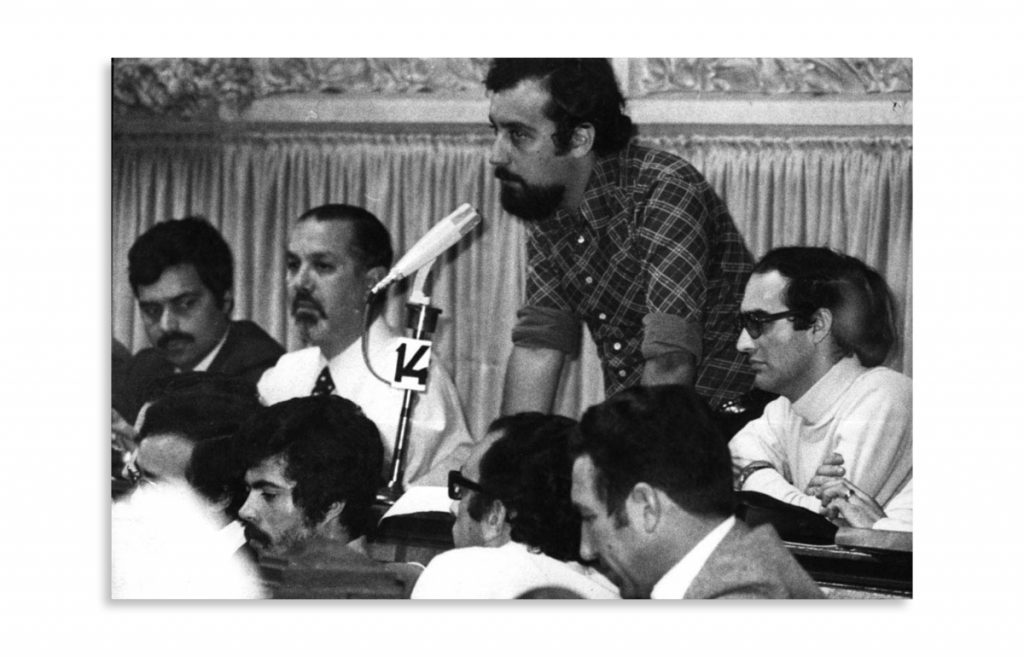

Em 2 junho de 1975, iniciam‑se os trabalhos da Constituinte. Foram feitas 132 sessões plenárias, ocupando quase quinhentas horas, e 327 sessões das treze comissões especiais que se constituíram, ocupando um total aproximado de mil horas. Que lembra desses tempos?

Lembro‑me dos tensos períodos de antes da ordem do dia. Dos debates sobre Constituição e Revolução. Pertencia à V Comissão (que se ocupou da organização do poder político) que trabalhou inclusivamente no pino do verão. Então, estava de férias no Algarve numa casa de Conceição Monteiro e aí vinha eu com António Capucho, de comboio – ele para o partido e eu para a Constituinte –, agarrados aos transístores. Viagens que demoravam uma eternidade. Lembro‑me ainda dos grandes debates que tive com o Lopes Cardoso e com o Freitas do Amaral sobre quanto tempo duraria a Constituinte.

Dez meses depois, a 2 de abril de 1976, é aprovada a Constituição. Celebrou?

Claro. O PPD foi comemorar para a Choupana, um restaurante/discoteca no Estoril. Há uma história dessa altura engraçada. Poucos dias depois, fui buscar os meus papéis à Constituinte e encontrei o Vital Moreira. Que me diz, sabendo que eu não queria ser candidato à Assembleia da República, «mas que disparate, agora que a democracia está estabilizada é que não vens?». Bom, foi uma noite inteira cheia de dúvidas, pensei muito nisso, mas optei pela faculdade.

Muitos anos depois, como presidente do PSD, poria fim a 27 anos de relações cortadas com o PCP. Que impressão lhe causava Álvaro Cunhal?

Era uma figura muito carismática. Durante a revolução encontrei‑me com ele uma única vez, precisamente no dia em foi aprovada a Constituição. Mas não falámos. Falo verdadeiramente com ele uma única vez, muitos anos mais tarde, num jantar oferecido pelo presidente Jorge Sampaio. Eu era líder do PSD, ele já não era líder do PCP.

Fizemos juntos o caminho até à sala de jantar e jantámos lado a lado. Foi uma longa conversa. Estava mais velho, mas era ainda muito impressivo. A imagem que guardo dele daqueles anos da revolução, não estando nunca próximo dele, é a imagem de alguém muito inteligente e muito carismático.

Qual foi a palavra de ordem mais bonita do 25 de abril? «Ditadura nunca mais.»

Herdeiro do regime, até onde poderia ter chegado no Estado Novo? Tão longe quanto em democracia?

O regime estava a cair. Herdeiros, já não havia tempo para eles e estariam nos 40, 50, 60 anos. Adriano Moreira, Antunes Varela, Kaúlza de Arriaga. Porventura, já nenhum deles quereria. Eu tinha 23 anos. Pertencia à SEDES, envolvera‑me com o Expresso, criara o movimento ADHOC, proibido pela DGS, estava ligado à Ala Liberal que cortara com Marcello Caetano, fui testemunha de defesa de Sottomayor Cardia na DGS – tudo revelava que o entendimento era impossível.

Qual foi a palavra de ordem mais bonita da revolução?

Ditadura nunca mais.

Estado Novo: fascismo ou ditadura constitucionalizada, como referiu recentemente na nota de pesar pela morte de Varela Gomes?

Há no Estado Novo traços de inspiração fascista, do fascismo italiano, sobretudo em algumas facetas nos anos ideologicamente mais marcantes do regime. Há sempre uma ditadura autoritária, que começa por ser militar e que elabora depois uma Constituição chamada semântica. Semântica porque diz uma coisa enquanto a realidade é outra e para abrir caminho a essa mesma realidade oposta. Portanto, é uma ditadura que, tendo uma Constituição, essa mesma Constituição permite a elaboração de leis que a esvaziam. Era uma Constituição largamente de aparência. Assim, nos direitos fundamentais, esvaziáveis pelas leis que previa para sua disciplina.

De Grândola, Vila Morena, que já cantou, qual é o verso de que mais gosta?

Em cada esquina um amigo. Um mote para o discurso deste ano. Só o escreverei na vinda de Espanha [19 de Abril, data de fecho desta edição].

25 de Abril sempre ou chegará o dia em que não haverá celebração?

Sempre.

Em que página da Constituição de hoje encontra a marca mais efetiva de Abril?

No facto de haver Constituição democrática. Toda ela.

N.R.: Entrevista realizada por telefone devido à agenda presidencial