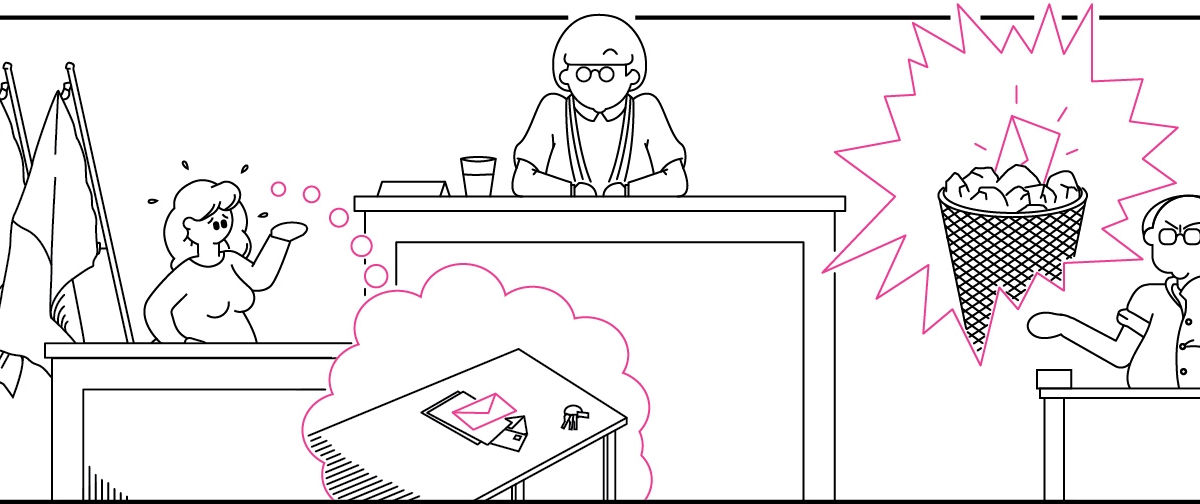

A carta desaparecida

– Senhor arguido, pode ajudar a sua esposa!

Era um desses casos em que se pode ver um problema menor a transformar-se – “eu sou eu e a minha circunstância, e se não a salvo a ela, não me salvo eu”* – no centro de uma vida. A mulher asfixiava de medo e dúvida. Dez minutos depois voltou, corada como uma tarte. Era cozinheira e tinha nos dedos marcas de legumes cortados para milhares de sopas.

– Já está melhor, já está mais calma?

– Sim…

A juíza pôde então dizer que, sendo casada com o arguido, podia recusar responder como testemunha. Mas logo com isto ficou de súbito incapaz de se explicar.

– Precisa de intérprete?

– Sim.

– Mas está a falar comigo… Qual é a sua língua?

– Ucraniano!, gritou o marido do banco dos réus.

– A senhora percebe o que eu estou a dizer, ou não?

– … Não.

– Mas continua a responder-me bem. Pergunte ao seu marido, que ele traduz-lhe. Se decidir que não quer falar, escusamos de marcar data e gastar dinheiro ao Estado. Porque eu já percebi que me está a perceber… Estou a dar-lhe oportunidade de o seu marido lhe dizer, na sua língua, se quer ou não falar. Se quiser falar, vai jurar dizer verdade e, se mentir, comete um crime, percebeu?

E a cozinheira calada. O marido levantou a manga da camisa enrolada na coisa peluda que era o seu braço:

– Posso?

– Senhor arguido, só nos ajudava se o senhor confessasse…

– Você fala “muito rápida”. Se falar mais devagar, ela percebe tudo!

– Então eu pergunto se quer responder… se-eu-falar-assim-mais-devagar?

Silêncio outra vez.

– Sim, responde por favor!, ordenou-lhe o homem, e largou palavras eslavas, ríspidas.

– Não é o senhor que está a responder!

– Pode ser em português, sussurrou a mulher, enrolando os dedos como numa trança de alhos.

– Aqui é como na Bíblia, tu dizes “sim, juro!”, berrou Alexei, e bateu num grosso livro sagrado imaginário.

– Aqui não há cá Bíblia! Só tem que dizer “juro”.

Era o homem que queria que a mulher falasse, mas não para dizer o que sabia. Por ela, fugia dali. A solução que encontrara para o seu dilema era fazer de conta que não sabia nem português, nem a verdade. Mas não sabia mentir. Estava entalada entre dois códigos de obediência. Alexei defendera-se em tribunal dizendo nunca ter recebido uma carta de aviso das autoridades rodoviárias. Não soubera, portanto, que tinha que devolver a sua carta de condução por ordem do tribunal. Continuou a conduzir (é ajudante de motorista) como se estivesse tudo igual. Um dia, foi lá a polícia buscá-lo. Mas, e por isso é que a mulher de Alexei se via em grandes assados, Alexei também pôs a hipótese de a carta ter chegado e de a mulher a ter atirado para o lixo. A ideia, no entanto, não fazia sentido. E agora a juíza caía sobre a desgraçada cozinheira, ameaçando fazê-la passar para o banco dos réus por falso testemunho. Teria “algum rato comido a carta”? Teria “outra pessoa levado a carta”? Acharia a mulher que atirar uma carta dirigida a outra pessoa para o lixo era coisa para se esquecer como “ontem comi arroz ou comi batatas”?

– Na sua vida, como esposa daquele senhor, mandou uma carta dirigida para o seu marido no lixo?

– … Sim. Está. Põe no lixo. Se não está lá, foi para o lixo.

– Ainda está a tempo de dizer a verdade. Última oportunidade. Pôs a carta no lixo de propósito?

– Sim, no lixo. Está onde?

Boa pergunta. A mulher saiu de novo a cambalear. Há um conto de Edgar Allan Poe, “A Carta Roubada” (“The Purloined Letter”), em que uma carta perigosa para o bom-nome de uma mulher cai nas mãos de um chantagista. A polícia vasculha a casa do chantagista e não encontra a carta. Fora escondida à vista de todos, no sítio das cartas.

* Ortega y Gasset

O autor escreve de acordo com a anterior ortografia