Texto Ricardo J. Rodrigues | Fotografias Pedro Loureiro

No dia 4 do maio de 2009, o despertador tocou às seis e meia da manhã em casa dos Gomes. Os Gomes moram num primeiro andar da aldeia de Paio Pires, na Margem Sul, e têm o quarto virado a poente, pelo que a essa hora a habitação ainda estava mergulhada numa penumbra profunda.

Dona Rosário, 40 anos, levantou-se primeiro, para vestir e tratar de Erica, a filha de dois anos e meio que continuava adormecida no berço. O senhor António, 56, que costuma permanecer na ronha uns bons dez minutos, saltou nesse dia expedito da cama, vestiu-se e lavou-se num instante.

Dirigiu-se então à cozinha e acendeu dois bicos do fogão, num deles aqueceu uma cafeteira para ele, no outro ferveu água e preparou um café de cevada para a esposa. Tomaram apressadamente o pequeno-almoço porque não queriam sair de casa atrasados.

A dona Rosário reparou que o marido estava tenso e nem se importou em deixar a loiça por lavar, visto que ainda tinham de deixar a Erica na ama, apanhar o autocarro para o Seixal, o barco para o Cais do Sodré e um táxi até ao hospital dos Capuchos, onde o senhor António seria internado às nove da manhã para no dia seguinte fazer um transplante de córnea.

Acabaram por chegar com 20 minutos de antecedência e, à porta do internamento de Oftalmologia, disseram-lhes que tinham vindo cedo demais e que teriam de aguardar uns minutos. O senhor António não protestou e ponderou: «Já esperei tantos anos por isto, agora bem posso esperar mais uns minutos.»

PENSAVA QUE A CEGUEIRA ERA VER TUDO NEGRO

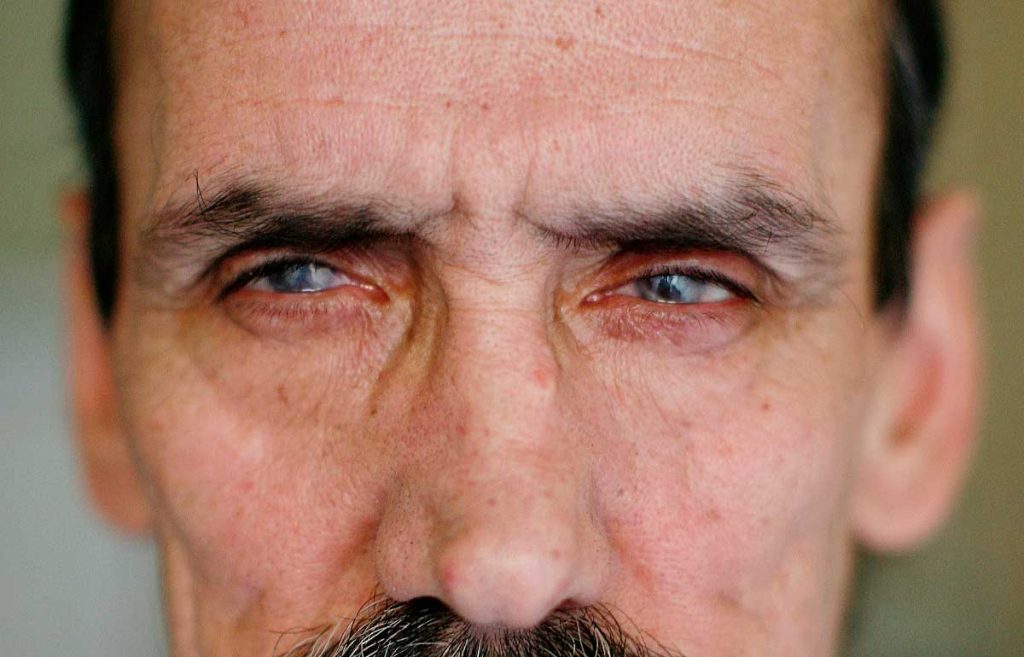

A guerra entre o senhor António e os seus olhos tem 12 anos de história. As hostilidades começaram a 27 de fevereiro de 1997, pouco passava das três da tarde. Na altura com 44 anos, o homem tinha mais de duas décadas de experiência na construção civil – foi pedreiro, pintor, carpinteiro, até ladrilhador. Pediram-lhe um balde de cal, preparou-o, depois reparou que era insuficiente para caiar toda a parede e decidiu deitar-lhe mais água. Bastou isso.

Ouviu-se uma explosão imediata e a tinta cobriu-lhe a metade superior do corpo. Gritou instintivamente e um colega que estava próximo atirou-lhe água, mas era tarde demais. Tinha os ombros, braços, peito e rosto com queimaduras de segundo e terceiro grau, as córneas, sobretudo a do olho direito, foram apanhadas em cheio. «Aquilo ardia muito e tentei levar as mãos à cara mas só consegui abrir os olhos já no hospital. E foi então que percebi que estava cego. Pensava que a cegueira era ver tudo negro, mas eu só via branco. Uma brancura limpa, como a cal.»

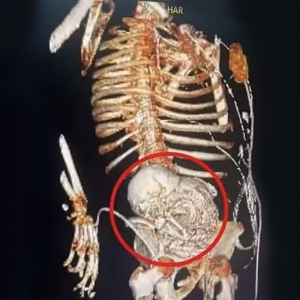

As semanas seguintes passou-as no Hospital de São José, em Lisboa. A pele recuperou, o olho esquerdo também apresentou algumas melhoras, o diabo era a vista direita, que tinha uma queimadura tremenda na córnea e obrigava a um transplante urgente. A queimadura ocular é um processo irreversível e só um transplante de córnea pode impedir a cegueira total. Neste caso, a intervenção tinha de ser rápida, por isso a equipa de oftalmologistas de São José decidiu não esperar por um dador compatível.

Podia fazê-lo, mas isso levaria meses e a opção de recorrer ao banco de olhos do hospital parecia mais acertada – o risco de rejeição de um transplante de córnea é reduzido, visto serem tecidos sem quaisquer vasos capilares. Mas, passados dois meses, o pior cenário possível verificou-se. O corpo do senhor António rejeitou a nova córnea. A partir de então, o seu mundo reduziu-se às sombras que o olho esquerdo lhe permitia ver.

«A Rosário foi aguentando o barco como podia, mas eu tinha de voltar a trabalhar. Na altura tínhamos três filhos para educar e a minha única preocupação era como me ia desenrascar a ganhar dinheiro.» O senhor António já não podia cumprir tarefas como usar um nível, pintar uma parede ou utilizar a maior parte das máquinas que existem num estaleiro, mas a verdade é que ainda conseguia impermeabilizar um chão, fazer um balde de cimento, levantar uma parede.

Com as mãos e com o instinto imaginava o que não via. Safava-se assim, meio vendo, meio prevendo. Voltou às obras para pôr pão na mesa. E também para mostrar a si mesmo que a guerra estava longe de terminar.

SE NÃO VIRES, REPARA

A carta do senhor António tirou-lhe as últimas dúvidas. Dona Rosário, que por esses dias ainda era só menina, gostava de conversar com aquele homem que lhe aparecia com roupas sujas no café ao almoço e não descansava enquanto não a fazia sorrir. Ela estava pouco habituada a mordomias e ele, um pedreiro de Almada, seduziu-a mais com o que não dizia do que com o que falava.

Era trabalhador, reservado, educado, inteligente. Depois começou-lhe a escrever cartas, uma ou duas por semana, que ela deitava fora para a mãe não ler. Rosário, tanta pancada havia levado do mundo, compreendeu pela primeira vez que tinha oportunidade de uma outra vida. A mãe discordava, ninguém da família a queria ver com um homem 16 anos mais velho, ainda por cima divorciado. Mas a filha fez ouvidos moucos, embalou os pertences e encolheu os ombros às ameaças. Agora, pensou, era a vez dela fazer alguma coisa por si.

Juntaram-se numa casa em Paio Pires e, aos fins de semana, iam ver filmes indianos à Sociedade Filarmónica Amorense. Ele empregou-se numa fábrica de cortiça, era afinador de máquinas, mas nunca deixou de fazer uns biscates como pedreiro. Ela encontrou posto de cozinheira. A vida corria-lhes bem e decidiram ter um filho.

O senhor António queria um rapaz, mas só à terceira tentativa as suas preces foram atendidas. Seja como for, tinham uma casa cheia de crianças, uma mota Zundapp de quatro velocidades que os levava onde fosse preciso, nos dias livres iam apanhar caranguejos ao Tejo que depois comiam com prazer em casa. O homem sempre gostou de pousar os olhos na água.

O senhor António orgulha-se de ter um espírito curioso, aventureiro. Quando fez tropa em Moçambique, colocaram-no como motorista de oficiais em Tete, o que significava que, apesar de estar numa zona quente de guerra, se podia manter relativamente livre de perigo.

«Mas eu não queria ir ao Ultramar sem ver o mato, não queria estar em África e não andar pela selva. Por isso pedi para participar numa missão no terreno. Tive azar, sofremos uma emboscada e levei um tiro na canela.» Ri-se do azar, como zomba do dia em que lhe caiu uma peça da cana de pesca ao Tejo e ele mergulhou sem tirar os óculos escuros, que se perderam na água. Mas isso foi antes da verdadeira guerra começar.

«Eu não quero ver porque tenho saudades de ver, sabe? Claro que tenho saudades de ver muita coisa, de ver tudo. Mas acima de tudo eu quero ver porque quero trabalhar, quero tomar conta dos meus.»

A partir de 2000, três anos depois do acidente, tornaram-se frequentes as análises de sangue, para testar a compatibilidade com um eventual dador. A espera desgastava-o, secava-lhe as palavras. Ele é, aliás, um homem de peles secas, frases secas, nada dado a sentimentalismos fáceis.

Não gosta de lamentar-se, a vida é o que é, mas nessa fase o dinheiro tornava-se curto e então ele decidiu trabalhar, mesmo que a visão não lhe permitisse mais de um palmo de alcance. Pediu emprego ao antigo patrão, este assentiu e ei-lo de novo nas obras, a montar andaimes e a carregar pesos sem segurança.

Um dia tentou receber um balde de cimento das mãos de um colega e caiu de uma altura de oito metros. Por sorte, aterrou num amontoado de cartões e plásticos e, à parte de uns quantos hematomas, não sofreu dores de maior. Mas nesse dia o senhor António percebeu que o cerco se estava a apertar. Da comissão de transplantes, nenhuma notícia.

Foi vivendo de biscates, dos pequenos serviços que ainda conseguia cumprir. A mulher desunhava-se agora a cuidar de idosos num lar, as filhas mais velhas, Carla e Tânia, também arranjaram trabalho numa cadeia de fast-food de saladas e ajudavam a pagar as contas de casa. Marco, que hoje tem 18 anos, foi o único que quis estudar para além do 9º ano.

Cumpriu o secundário com mérito a trabalhar em part-time e hoje é aluno de realização de vídeo. Trabalha no McDonald’s para pagar os estudos. No dia em que o pai foi internado para fazer o transplante ele dirigiu a sua primeira curta-metragem, um ensaio a preto e branco escrito por ele mesmo, que nada tem a ver com a história do senhor António mas possui um título irónico, Os Olhos do Caçador.

Em 2006, o senhor António contra-atacou. Apesar das dificuldades cada vez mais acentuadas de visão, apesar da interminável espera pelo telefonema a anunciar um novo transplante, ofereceram-lhe emprego numa empresa que iria levar uns quantos trabalhadores para a Islândia, onde seria bem pago por uma tarefa que estava em plenas condições de cumprir: fazer betonilhas de cimento para cobrir e impermeabilizar o chão das casas e protegê-las do rigoroso inverno de Reiquejavique.

Estava feliz nos dias que antecederam a partida, lembra dona Rosário, porque sabia que a vida ia melhorar. «Eu não quero ver porque tenho saudades de ver, sabe? Claro que tenho saudades de ver muita coisa, de ver tudo. Mas acima de tudo eu quero ver porque quero trabalhar, quero tomar conta dos meus.»

Com o pouco que via distinguiu os traços da filha acabada de nascer, o resto adivinhou com as mãos e por pressentimento. Era o seu sangue, disso não havia dúvidas. Nenhum pai precisa de ver para reconhecer a filha.

A Islândia dava-lhe essa oportunidade, mesmo na penumbra branca dos seus dias. Antes de partir disse à mulher que havia de a vir buscar. E então ela deixou cair o segredo: «António, estou grávida outra vez.» O senhor António partiu feliz do aeroporto de Lisboa. A guerra parecia finalmente pender a seu favor.

Na Islândia partilhou casa com quatro comparsas da Margem Sul. Por sorte eram homens que também gostavam de pesca e fisgar bacalhau ao anzol passou a ser o ritual do senhor António nos dias livres. De dia trabalhava o melhor que podia, chapa ganha era mandada para casa, as saudades e a cisma com a gravidez da mulher acalmadas todas as jornas pelo telefone.

À noite juntava-se aos companheiros num café perto de casa ou à volta da mesa à conversa. A única coisa que permaneceu imutável ao longo de todo esse tempo foi um pesadelo que nunca o largou e que ele demorou muito tempo a contar a quem quer que fosse. Ele a deitar água num balde, a cal a explodir e a apanhá-lo em cheio, o rosto a arder, os olhos a encherem-se de neve.

Erica nasceu pouco antes do Natal de 2006 e o senhor António veio a casa por altura das festas, matar saudades da família que ainda não conhecia. Antes mesmo de embarcar, já ele tinha uma certeza inadmissível a ensombrar-lhe a cabeça.

O olho esquerdo, o único que lhe garantia alguma visão, estava a piorar de dia para dia. Havia cada vez mais sombras e menos linhas. Talvez fosse do inverno, haveria de tratar do caso quando regressasse à Islândia, assim como assim, não tinha perdido a capacidade de trabalhar. Então voltou a Lisboa genuinamente feliz e pegou na bebé, na sua filha mais nova, ao colo. Era a primeira vez que lhe tocava, que a sentia nos braços.

Com o pouco que via distinguiu-lhe os traços, o resto adivinhou com as mãos e por pressentimento. Era o seu sangue, disso não havia dúvidas. Nenhum pai precisa de ver para reconhecer a filha.

Voltou a Reiquejavique de peito cheio, disposto a trabalhar ainda mais e apressar a vinda da família para a Islândia. A explosão de cal continuou a importunar-lhe os sonhos e ele continuou a ignorá-la. Só que, um ano depois, já não havia volta a dar-lhe. O olho esquerdo tinha-se enchido de cataratas e o senhor António tinha na primavera de 2008 uma visão praticamente nula.

Consultou um oftalmologista islandês, que por dificuldades de comunicação ou pela simples falta do seu processo médico, lhe receitou uns óculos de graduação elevadíssima. «Não serviram para nada. Rigorosamente para nada.»

Depois de dois anos vitoriosos, o senhor António não estava preparado para um golpe tão violento. O olho direito inutilizado há uma dúzia de anos e o esquerdo a perder o combate para as cataratas. Teve de despedir-se e voltar a casa, derrotado.

Voltou a contactar o hospital assim que aterrou em Lisboa, em outubro de 2008. Novas análises de sangue, novo pedido de transplante, outra longa espera pela compatibilidade. Dona Rosário consolou o marido, acompanhou-o a todas as consultas, «se não fosse eu vinha quem?» E o marido começou a habituar-se à sua nova vida.

«Isto é uma prisão.» Um sofá branco encostado a uma parede alva, diante de um móvel castanho, cheio de santos, senhoras de Fátima e uma televisão sempre ligada, com o volume alto. Em frente, o senhor António sentado todo o dia, a ouvir os sons, a adivinhar os movimentos no ecrã.

A sua cela tornou-se esta: um primeiro andar de um prédio e o caminho até à mercearia, a vinte metros da porta de casa, e só porque não tinha de atravessar a rua. Nem sequer ensaiava uma ida ao café, não conseguia contar trocos. Na mercearia as despesas ficavam na conta e dona Rosário podia pagar tudo ao fim do dia, no café não era assim e o homem tinha de expor a sua desgraça aos outros. O senhor António, como já se viu, é um homem discreto, cru porque a sua história é crua.

«Fiquei tão incrédulo que quis logo ligar para o hospital para confirmar se era mesmo verdade. Mas, que raios, como é que eu ia marcar o número?»

Erica tem passado os últimos meses de roda do pai. Ele ia-lhe fazendo desenhos de memória, dando-lhe a comida, vestindo a rapariga, mudando-lhe a fralda. Mas, constatou Dona Rosário sem ponta de condenação, às vezes os desenhos saíam mal, havia mais papa nas bochechas da gaiata do que a que ela tinha comido, a roupa estava virada do avesso, a fralda tinha ficado mal apertada. Ele tentava lavar a loiça todos os dias, ela tinha de repetir a tarefa quando chegava a casa. A vida dos Gomes estava a tornar-se uma infinita prova de paciência.

No dia 30 de abril, às 10h30 da manhã, o senhor António recebeu um telefonema. «Foi encontrado um dador de córnea compatível e o senhor tem de se apresentar no hospital dos Capuchos amanhã, para fazer exames com a anestesista, e na próxima segunda-feira, para ser internado.» Ele estava na mercearia, tinha ido comprar o pão para o dia, e pelos sons em volta compreendeu que havia vários vizinhos que o podiam ver.

Ainda assim, não conseguiu impedir que as lágrimas lhe corressem livremente. Ainda havia um combate final a travar, uma última esperança a que se agarrar. «Fiquei tão incrédulo que quis logo ligar para o hospital para confirmar se era mesmo verdade. Mas, que raios, como é que eu ia marcar o número?»

O DIA DA OPERAÇÃO

Está um corpo deitado numa maca do bloco operatório do Hospital dos Capuchos. Um lençol azul cobre-lhe o tronco e as pernas, um pano translúcido, de tom esverdeado, envolve-lhe o rosto. Poderia parecer um cadáver numa morgue, não fosse o facto da máquina de batimentos cardíacos emitir um som constante, pim, pim, pim, pim, e de haver três médicos, uma anestesista e duas enfermeiras preocupados com um único olho.

O doutor Carlos Batalha, mais de 20 anos de transplantes de córnea no currículo, lidera a cirurgia e, mesmo antes dela começar, avisa que o caso é complicado. «O insucesso é o cenário mais provável». Bem vistas as coisas, já houve uma rejeição e os danos da córnea direita do senhor António são verdadeiramente elevados. Um calendário na parede marca o dia 5 de maio. Estão 22 graus na sala, uma humidade de 50 por cento.

São 12h47.

«Nos dias de bloco toda a gente é religiosa», tinha dito o chefe da unidade de transplantes, doutor Pedro Candelária. E, de facto, diante da mesa de operações, sente-se toda a tensão de um grupo de homens a tentar cumprir um milagre.

Dois médicos extremamente experientes, o doutor Batalha e o doutor João Feijão, analisam os olhos do paciente através de um visor microscópico. Ao lado, a doutora Ana Ferreira, mais nova do que os colegas, está pronta para auxiliar os peritos. Ela mantém-se por minutos à margem do corpo, junto a uma mesa cheia de utensílios cirúrgicos e de quatro pequenas caixas azuis. Duas estão vazias, uma contém a nova córnea para o olho direito do senhor António, outra ainda guarda uma porção da membrana amniótica com que o olho será coberto.

Realizam-se cerca de 750 transplantes de córnea por ano em Portugal, 130 dos quais neste hospital. Não é uma cirurgia nova, tem mais de 50 anos de história em solo nacional. Graças à lei dos dadores de órgãos portuguesa (todos somos dadores até requerermos o contrário), Portugal é o segundo país da União Europeia onde se realiza o maior número de transplantes, atrás de Espanha. Ou seja, no que toca à Oftalmologia, estes médicos já mais que provaram a sua competência. Mas este é um caso especialmente difícil, vai ser preciso muita sorte para obter um resultado positivo.

São 12h53. O doutor Batalha insere uma agulha no olho direito do senhor António. A primeira coisa que tem de fazer é retirar o pannus neovascular, um limbo entre a córnea e a esclera, onde várias células-mãe se reproduzem para permitir a integração da nova córnea.

«O bisturi», pede o doutor Batalha a uma das enfermeiras, e começa a cortar o limbo completamente danificado. Depois desvia a conjuntiva, e começa a dilatar a pupila, por onde será inserido o novo limbo.

O cristalino opaco foi retirado com sucesso, agora é preciso inserir um novo pannus na parte de trás do olho e cozê-lo cuidadosamente, com uma única sutura, em 16 pontos diferentes.

A primeira fase da operação está cumprida, ainda há dois capítulos para resolver. O doutor Batalha pára por uns segundos e relaxa os ombros. Os batimentos cardíacos continuam normais, pim, pim, pim, pim.

São 13h38.

O doutor Batalha aplica uma maquineta no olho do senhor António. Chama-se trépano e, quando se roda, o aparelho corta a córnea danificada do paciente. Com uma tesoura muito fina, corta o resto da córnea, retira-a com uma pinça e deita-a numa das caixas de plástico vazias que tem na mesa ao lado. O olho sangra um pouco, mas vai sendo limpo.

O doutor Feijão vai injetando uma substância visco-elástica no olho, que preserva a forma. Sem a córnea, o olho poderia perder o seu formato, já que o seu interior é constituído por uma massa gelatinosa que só mantém a figura esférica graças às camadas exteriores.

São 14h07.

A nova córnea está prestes a ser aplicada. É preciso muito cuidado para, ao cozê-la, não rebentar os pontos da sutura anterior. As córneas são retiradas de dadores que morreram, no máximo, há 14 dias e que têm uma idade aproximada à do recetor.

O doutor Batalha coloca a nova córnea sobre olho direito do senhor António e começa a coser, com uma precisão tremenda, numa agulha mínima está concentrada a esperança de todo o milagre.

O fio é de um nylon muito fino, tem uma espessura de 0,00000000001 milímetros. Agora é fazer uma sutura contínua, com apenas dois pontos, um de arranque, outro de remate. Então o doutor Batalha cria uma rosa dos ventos.

Começa a Norte, desce para Sul, depois Leste, de seguida Oeste. Em cada quadrante faz quatro novas incisões, no total a córnea estará presa por 16 aplicações, que no fim serão apertadas e suturadas viradas para dentro, para não ferirem o olho do senhor António quando ele pestanejar. É um trabalho paciente, silencioso, metódico, mas tudo corre de acordo com o previsto.

São 15h12.

Quando uma mulher grávida e saudável dá à luz, a membrana amniótica que envolve o bebé é guardada para ser utilizada nestes transplantes. É um tecido que funciona como uma espécie de penso biológico, abranda as dores, protege o olho e ajuda o corpo a aceitar a córnea, cobrindo-a de células que ajudarão ao processo de integração.

O risco maior desta fase do transplante é romper alguma das costuras anteriores, pelo que o doutor Batalha redobra os cuidados. Mais uma linha, mais uma rosa dos ventos, mais um apertão e uma sutura. O coração do senhor António prossegue na melodia ritmada, pim, pim, pim, pim, enquanto a membrana é colocada pelas mãos experientes dos médicos.

São 15h44.

O doutor Batalha aplica uma lente de contacto no olho do senhor António, que não tem qualquer graduação mas ajudará a evitar a entrada de poeiras no olho e a prevenir eventuais infecções.

São 15h51.

O médico dá a cirurgia por terminada. Correu tudo como previsto, mas o prognóstico é reservado.

A MENINA DOS OLHOS DO SENHOR ANTÓNIO

Um sofá branco encostado a uma parede alva, diante de um móvel castanho, cheio de santos, senhoras de Fátima e uma televisão sempre ligada, com o volume alto. Em frente, o senhor António com um penso no olho direito, escondido atrás de um par de óculos muito escuros, óculos de cego.

Passou uma semana desde o dia da cirurgia e, definitivamente, o homem perdeu a paciência. Continua sem ver um palmo que seja, desistiu até de ir à mercearia, diz que se sente «um vegetal», «um peso», menos que nada. O doutor Batalha bem o avisou quando teve alta do hospital que deveria ter paciência, «o tempo é que manda». Mas ele, quando tira o penso à noite, suspira por linhas e cores, pelo rosto dos familiares, até por um artigo de jornal.

As consultas nos Capuchos começaram dia sim, dia não, agora marcaram-lhe uma para daí a uma semana, a partir dessa altura serão de quinze em quinze dias. Tudo o que os médicos puderam fazer está feito, é preciso esperar que a membrana amniótica se dissolva para avaliar a recuperação do senhor António.

Falaram-lhe numa semana e o homem teme o pior. Continua a viver numa nuvem, branca, lisa, como a cal. Dentro de seis meses, quando a recuperação do olho direito estiver concluída, poderá ser operado às cataratas na vista esquerda.

Mas o senhor António não se sente capaz de esperar outros seis meses na sua prisão, há contas para pagar, e dona Rosário a duplicar os turnos para sustentar a casa é dor que lhe corrói as entranhas.

Oito e meia da manhã. Já não havia dinheiro para deixar Erica na ama, por isso a gaiata chega ao hospital dos Capuchos de mão dada ao pai, que por sua vez apoia a mão esquerda no ombro direito de dona Rosário, para perceber o caminho. Já passaram quase três semanas desde o dia do transplante e agora é tudo ou nada. Sem melhorias visíveis, dificilmente o senhor António conseguirá recuperar.

Os oftalmologistas do hospital dos Capuchos são uns heróis. Trabalham em condições apertadas e têm de atender dezenas de casos num dia. Poucos serão tão complicados como o do senhor António, que aguarda numa sala de espera apinhada ouvir o seu nome pelo intercomunicador, para escutar o veredicto.

Ainda tem de esperar duas boas horas, finalmente é chamado ao gabinete sete. A mulher e a filha, que não fez qualquer birra apesar do tempo de espera, acompanham-no. O doutor Batalha recebe-o com um aperto de mão e manda sentá-lo num cubículo apertado, diante de uma máquina de leitura ótica, onde analisa minuciosamente a córnea do paciente. De seguida leva-o para uma sala que um dia deve ter sido uma arrecadação.

Tanto o doutor Batalha como o seu paciente têm de se desviar dos encontrões dos pacientes que ocupam o corredor, das enfermeiras que passam apressadas, dos outros médicos que caminham sempre em marcha rápida. A dada altura, o senhor António consegue desviar-se de uma cotovelada de uma mulher anafada que quer saber se já chamaram o seu nome.

Há um painel de azulejos na secção de Oftalmologia do hospital dos Capuchos com vários rostos de anjos barrocos, uns com os olhos fechados e outros de olhos abertos. O senhor António passa por eles quando se dirige ao último teste.

O médico coloca-lhe uns óculos que parecem vir de outro planeta e manda o homem sentar-se numa cadeira virada para um espelho, onde estão projetadas várias letras do alfabeto. «Leia lá as duas primeiras letras», pede o doutor Batalha.

E então o milagre dá-se, um A e um E perfeitamente definidos. O senhor António sorri instintivamente, a dona Rosário baixa a cabeça para não chorar. Só falta o médico substituir-lhe a lente de contacto e o senhor António poderá ir para casa, sem penso nos olhos, aprender a ver.

Ainda há coisas que lhe fazem confusão. As formas estão cada vez mais definidas, mas o equilíbrio e a perspetiva são agora diferentes, são coisas novas, alegrias adolescentes. No caminho para casa passa no multibanco e é ele que insiste em levantar dinheiro. A loiça já não precisa de ser lavada de novo, a roupa de Erica deixou de estar vestida do avesso, a fralda é posta sem máculas, e até a barba ele começa a fazer sozinho.

Dois dias depois, em casa, o senhor António desenha um sol para a filha, e sabe que é um sol que está a desenhar, porque o vê. Ainda não consegue ler as legendas da televisão, mas já apanha as frases maiores que são introduzidas nas notícias, a meio do telejornal.

Agora é esperar mais um bocadinho, recuperar o máximo que a nova córnea lhe permitir – com muita sorte, poderá conquistar 50 por cento da visão no olho direito e a totalidade no olho esquerdo, após ser operado às cataratas.

O senhor António lutou durante 12 anos, quase desistiu, mas afinal ganhou a guerra. Tem um mundo inteiro para ver, pode até procurar um trabalho, mas a primeira coisa que ele fez quando chegou a casa foi segurar a Erica pelos braços, sentá-la ao colo virada para si e examiná-la profundamente.

A criança que a quem adivinhara metade das formas estava agora à sua frente, de sorriso curioso, pestanas compridas, sobrancelhas grossas. E então, nesse momento, o senhor António sentiu uma verdadeira plenitude, como há muitos anos não se atrevia sequer a sonhar. Abraçou Erica e disse: «Ai filha, és tão bonita.»