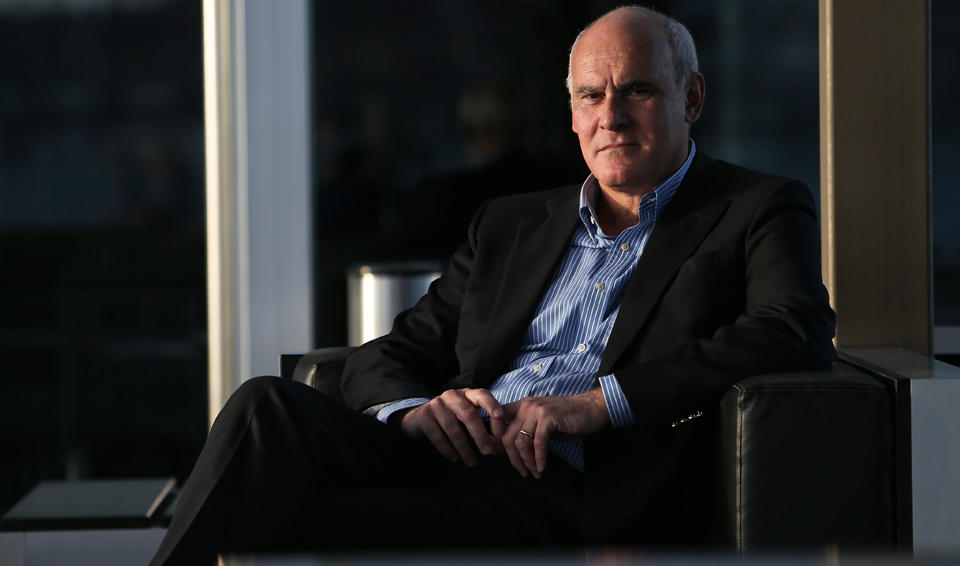

Quem diz esta frase bombástica sabe do que fala. O recém-nomeado embaixador da União Europeia nas Nações Unidas lida com a diplomacia do mundo há trinta anos. Trabalhou com Delors, foi braço direito de Barroso. Fez parte do restrito clube do G8, negociando agendas em nome dos homens mais poderosos do planeta. Agora, João Vale de Almeida tem pela frente grandes desafios: a crise dos refugiados que abala a Europa e os atentados em Paris.

Há 26 anos, João Vale de Almeida trocou Lisboa por Bruxelas e as redações de jornais – o DN – pelos gabinetes da Comissão Europeia. Nunca se arrependeu. Não é um embaixador de carreira, mas fez da diplomacia – e da discrição – uma arma e um aliado ao serviço de alguns dos homens mais poderosos do mundo. Serviu‑se de ambas na sua longa carreira na UE, e sobretudo enquanto embaixador da União Europeia em Washington. Agora mudou‑se para Nova Iorque, onde é o representante na ONU. Em jovem queria mudar o mundo, desconfiado de quem debitava certezas. Foi sempre «crescido», «sensato». Defende as armas da convicção, inteligência, valores, cultura e diálogo. Mas sabe que não chega. Esta conversa decorreu num hotel em Belém nas vésperas da Conferência Portugal e o Mundo, organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da qual foi orador. Já então não estava otimista. E avisou a plateia: o terrorismo não conhece limites, temos de estar preparados para o pior. Não estávamos. Os atentados em Paris obrigaram a uma revisão da entrevista, por e-mail, praticamente em cima do horror a que se assistiu na capital francesa.

Depois dos atentados de Paris, a Europa está em guerra contra o Daesh?

_A luta contra o terrorismo e a intolerância e as suas raízes profundas é o primeiro grande combate político e moral do século XXI. Não podemos aceitar o que aconteceu.

Como se ganha esta guerra?

_Com a mobilização de vontades políticas à escala nacional, europeia e global, com a mobilização da opinião pública e com uma grande determinação na defesa dos nossos valores. Temos de lutar contra todos os que querem aproveitar este tipo de situações para polarizar as nossas sociedades e estigmatizar estrangeiros ou de origem estrangeira ou que professam uma religião diferente. Os muçulmanos são as primeiras e as principais vítimas do fundamentalismo islâmico.

Que papel concertado pode ter a Europa na luta contra o terrorismo?

_Só poderemos combater eficazmente o terrorismo com uma sólida cooperação europeia. O terrorismo não conhece fronteiras. O combate também não.

Estamos também a assistir a uma das maiores crises de migração da história recente. Como foi possível chegar a este drama humano?

_É necessário encontrar uma solução política para a Síria, para o Iraque, para o Afeganistão – os refugiados vêm essencialmente dessa zona – e para a Líbia, ponto de trânsito. Mas não basta ajudar as pessoas, respeitar o direito de asilo e os dos refugiados, e evitar que se percam vidas. Temos de olhar para a instabilidade resultante de estruturas institucionais frágeis e de um fraco desenvolvimento económico e social nos países de origem e trânsito. Temos de combater o tráfico e a exploração dos refugiados.

Como lida com as posições do governo húngaro e as justifica na ONU?

_Devemos evitar julgamentos apressados num contexto complexo, embora as autoridades europeias estejam atentas. Comparando com a Europa Ocidental, há na Central e na Oriental menor tradição de acolhimento de imigrantes, e essas diferenças culturais devem ser tidas em conta. Mas a UE tem sido muito clara, condenado tomadas de posição, algumas no limite do aceitável em termos de direitos humanos ou das regras comunitárias.

Não tanto veemente quanto a usada para condenar e humilhar países que não cumprem o défice.

_Em ambos os casos atua‑se em função dos tratados. Por isso, os instrumentos são diferentes. A questão dos refugiados e migrantes é tão complexa e difícil que temos de ter algum cuidado com os julgamentos. Veja‑se a Eslovénia, um país com dois milhões de habitantes, que recebe dez mil refugiados por dia. Se aplicarmos estas percentagens – ou as da Hungria – a Portugal poderemos perceber melhor do que se trata. Tenho por princípio pensar duas vezes antes de atirar uma pedra. Estas situações são traumatizantes e podem desencadear na opinião pública sentimentos inesperados, radicais, perigosos, que só o respeito pela complexidade do problema, e das respostas, pode evitar.

Não está otimista.

_Não, não estou. Mas tenho esperança. Esta é uma crise séria para a União Europeia. O terrorismo não conhece limites e temos de estar preparados para tudo, até terrorismo biológico. Sei que os líderes europeus e mundiais são muitas vezes criticados por terem falta de visão ou de vontade. Não tenho mandato para os defender, mas peço alguma indulgência. Nada é preto ou branco. O mundo é hoje mais difícil de gerir, mais imprevisível e mais volátil.

A pergunta que as pessoas fazem é quem manda no mundo, quem lhes controla o futuro. A insegurança começa aí.

_Desde o fim da Guerra Fria vivemos uma mudança acelerada. Eu costumo dizer, inspirado por Churchill, que «nunca tanta coisa mudou em tão pouco tempo que afetasse tanta gente». Saímos da Guerra Fria e do entendimento que se seguiu à II Guerra Mundial, e pensámos que tínhamos entrado num ciclo da história que prometia, finda a dicotomia capitalismo‑comunismo, o florescimento suave e tranquilo de sociedades democráticas e liberais. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu uma globalização acelerada que se seguiu ao fim da URSS e ao acordar da China. Estas alterações rápidas e simultâneas quebraram a ordem estabelecida sem criar outra. Hoje temos mais democracia e mais liberdade e a globalização tirou milhões de pessoas da pobreza. Mas em muitos países aumentou a desigualdade e sobretudo a consciência da desigualdade. A preponderância dos modos de vida ditos ocidentais gerou tensões culturais ainda não resolvidas. Houve uma transferência de poder de Norte para Sul e do Ocidente para o Oriente e uma atomização do poder em detrimento dos governos nacionais e a favor de entidades não estatais. O mundo tornou‑se mais difícil de governar, ou até impossível de governar.

E os cidadãos acreditam cada vez menos nos políticos.

_Há entre o cidadão e o processo de decisão um enorme fosso. Da mesma maneira, não sabemos sequer quem é o nosso inimigo: quem traz os explosivos à cintura? Quem dá ordens aos terroristas, quem os financia, quem está por detrás? Tudo isto causa um clima de insegurança que o debate em torno desta crise dos refugiados ilustra de forma plena. Este clima de insegurança é por seu turno aproveitado por forças populistas para polarizar o debate político e reforçar tendências nacionalistas e protecionistas. Vivíamos numa ilha de prosperidade, mas à nossa volta as coisas deterioraram‑se muito. Não é por razões negativas que as pessoas querem vir para a Europa: vêm porque aqui se vive melhor. O mundo precisa de ter uma conversa muito séria consigo próprio.

Foi chefe da delegação da UE nos Estados Unidos durante quatro anos, agora é embaixador da UE nas Nações Unidas. Assume o cargo com que expetativas?

_Com muita honra. E grande sentido de responsabilidade. O mundo não está, de facto, nas melhores condições, e espera muito das Nações Unidas. Tenho a noção de que a UE é um parceiro incontornável da ONU e que temos de assumir grandes responsabilidades internacionais.

É possível ter na ONU uma Europa a falar a uma só voz? Qual é o seu papel na construção dos consensos?

_Os Estados membros transferiram para a UE uma parte da sua soberania e, nesse sentido, a UE é uma organização internacional absolutamente sui generis. Em termos de política externa e segurança, represento a União na medida em que os Estados membros estão de acordo numa posição. Para encontrar essa posição, temos mecanismos de coordenação, pesados mas necessários, quer em Bruxelas quer em Nova Iorque. Todas as semanas presido, nos nossos escritórios da 3ª Avenida, a poucos metros da ONU, a uma reunião dos 28 embaixadores dos Estados membros da UE, dois deles membros permanentes do Conselho de Segurança, para fazermos o ponto da situação e coordenar posições.

Que competências deverá ter um embaixador para esse cargo em particular?

_Deve ter um bom conhecimento das matérias, mas não apenas de política externa e segurança. Também clima, desenvolvimento, comércio, economia, direitos humanos e ação humanitária. Deve ter experiência dos mecanismos intracomunitários e da articulação entre os vários Estados membros e de negociações à escala global. E, já agora, deverá ser um bom diplomata.

Definição de «bom diplomata».

_É importante ser sincero, convincente, flexível e bom comunicador.

Sincero?

_Os diplomatas mais eficazes são os que põem alguma dose de autenticidade no que fazem. Há também, claro, algum calculismo. Mas nota‑se bem quando um embaixador está a defender algo de que não está absolutamente convicto.

Apesar do poker face?

_Não sou de grandes oscilações de temperamento – é uma qualidade útil à diplomacia. A emoção é útil em diplomacia mas tem de ser controlada. Nem sempre é fácil, no entanto.

E quando não se revê no que defende?

_Aí entra o profissionalismo, o cálculo que tem que ver com o que pensamos ser possível fazer no momento. Quando percebemos que a batalha está quase perdida não vale a pena investir muito. O contrário acontece quando há boas possibilidades de ganhar. Podemos ser mais ou menos assertivos e afirmativos, mais ou menos ativos. Mas a capacidade de convencer, de negociar e de comunicar é muito importante. A diplomacia é uma relação entre pessoas.

É fundamental conhecer bem cada um dos 28 embaixadores?

_Mal cheguei a Nova Iorque, pedi encontros bilaterais com cada. Numa semana vi 26, dois ficaram para a semana seguinte. Não queria presidir à primeira reunião sem conhecer pessoalmente cada um deles.

Nem sempre haverá empatia.

_Gosto mais de uns do que de outros, como é natural. Aí a sinceridade joga um bocadinho menos.

Esteve em Washington numa altura particularmente difícil para as relações transatlânticas. A Europa não fazia parte das prioridades da administração de Barack Obama.

_Fui para Washington com o objetivo essencial de criar condições para que a Casa Branca mudasse um pouco essa relação. Nos dois primeiros anos retomámos as cimeiras e demos os primeiros passos para uma parceria ambiciosa [TTIP]. Até que surgiram as revelações de [Edward] Snowden sobre as escutas telefónicas.

Os EUA tinham colocado sistemas de escuta precisamente no seu escritório. Qual a primeira reação do diplomata?

_Lembro‑me do meu primeiro pensamento: «Só me faltava esta.» Telefonei imediatamente para a Casa Branca para os sensibilizar para a gravidade dos factos e trabalhámos muito nos meses seguintes para evitar que o assunto contaminasse as nossas relações. Os EUA tomaram algumas medidas respondendo às nossas preocupações e felizmente as consequências não foram muito negativas. Foi o momento mais difícil da minha estada nos EUA.

Como foi recebido por Obama, que já conhecia do G8 e do G20, em que participou como chefe de gabinete de Barroso?

_Foi simpático como é com todos os embaixadores. Fui à apresentação de credenciais com a minha mulher e os meus dois filhos e tivemos, durante os três minutos e meio da conta, um contacto mais pessoal. Referiu aos meus filhos que já me conhecia do G8, o que é sempre bom ouvir porque os filhos raramente atribuem muita importância ao que os pais fazem.

Como é o dia‑a‑dia de um embaixador em Washington, cidade com grande peso institucional?

_O Congresso, a Casa Branca, o Departamento de Estado, o corpo diplomático, os lobistas – é uma cidade onde tudo se transaciona, informação, influência, acesso. Um embaixador tem de escolher os seus objetivos.

A importância de networking. Quais foram, então, os principais alvos?

_Num primeiro nível, é importante gerir a relação com os embaixadores dos países da UE. Foi assim em Washington, é assim em Nova Iorque. Segundo alvo: os americanos. São um povo aberto e é fácil um primeiro contacto. O importante é definir objetivos prioritários e identificar quem é relevante para os alcançar. Nesse sentido, eu e a minha mulher oferecíamos dois ou três almoços ou jantares por semana, reunindo pessoas à volta de temas na nossa agenda. Essa função residencial é fundamental.

Diplomacia à volta da mesa. Ter um bom cozinheiro ajuda.

_Em Washington, tínhamos um cozinheiro brasileiro, muito bom. E ter um bom cozinheiro numa embaixada é um trunfo.

Privilegia produtos portugueses?

_Apesar de ser embaixador da União Europeia, creio que ninguém leva a mal que o faça. Praticamente só servi vinho português.

A supremacia da diplomacia económica sobre a política faz sentido?

_A diplomacia económica é evidentemente importante numa economia globalizada. Mas a diplomacia política é cada vez mais necessária. Os embaixadores não podem ser caixeiros‑viajantes. Há que usar as armas da convicção, inteligência, valores, cultura, diálogo. Mais do que nunca.

Até hoje apenas dois portugueses assistiram às reuniões do G8. Que impressão lhe deixaram esses encontros?

_Esses encontros são em junho ou julho e preparam‑se a partir de dezembro do ano anterior. Quem o faz são os chamados «sherpas», representantes pessoais de cada um dos líderes do G8 e os seus únicos acompanhantes em sala. Eu fui de 2004 a 2010 o «sherpa» da UE. Éramos nove pessoas à volta de uma mesa, negociando agendas e conclusões em nome dos líderes. A primeira sensação foi forte. Ser português e representar a UE no fórum mais poderoso do mundo faz mossa. Depois sentimos que, confiando nas nossas qualidades, com trabalho e com exigência, somos tão bons como os melhores. Foi uma lição que tirei dessa minha experiência e que devia inspirar muitos portugueses que por vezes têm tendência a subestimar as suas capacidades.

Ser português pesa menos.

_Está a tocar num ponto sensível e não quero que o que possa dizer seja visto como pejorativo em relação a Portugal. Não é. Mas quem trabalha em organizações internacionais sabe que é mais fácil, à partida, ser de um grande país. De uma forma mais ligeira e «coimbrã»: o sucesso tem mais encanto quando se é português.

Tem feito diplomacia de luxo, em zona de muito conforto. Não sendo um embaixador no sentido tradicional, gostaria de passar por embaixadas de risco?

_Tenho um grande respeito pelos embaixadores nacionais. Sou um funcionário internacional, europeu, chamado nos últimos anos a funções diplomáticas, mas é apenas parte do meu percurso. Mas estes lugares implicam grande responsabilidade e alto risco político.

É funcionário europeu desde 1982, depois de sete como jornalista, um dos primeiros especializados em assuntos europeus. O que o levou a mudar de vida?

_Sempre gostei de jornais e continuo a gostar. Acho mesmo que «uma vez jornalista, sempre jornalista». Mas, a certa altura, a questão europeia começou a entusiasmar‑me, o que não terá passado despercebido. Quando a Comissão Europeia sentiu necessidade de recrutar um conselheiro de imprensa para a delegação em Portugal surgiu o convite. O salário interessante mas sobretudo a perspetiva de uma carreira internacional levaram‑me a aceitar.

Percebeu que ia por muitos anos?

_Ou para o resto da vida, e que a minha base, sendo funcionário da Comissão Europeia, passaria a ser Bruxelas. Nunca me incomodou ou assustou. Nunca senti essa angústia de viver fora de Portugal. Fala‑se agora muito em Portugal em emigração como sendo só uma coisa má. Sem querer entrar em temas de política interna, acho que não nos faz mal pensar que a nossa escala é o mundo e que somos cidadãos do mundo. Aliás, já o provámos no passado e com sucesso.

É diferente emigrar por escolha – o seu caso – ou por falta de alternativa.

_Evidentemente, e tenho o maior respeito por quem deixa o país por necessidade absoluta. Eu emigrei porque quis e com boas condições, porque queria sair de Portugal e porque sempre gostei muito de viajar. Eu não queria que a minha vida fosse só Portugal. Essa noção de que estamos limitados a um lugar não é uma condição e muito menos condenação. Sou português e patriota (e benfiquista) em qualquer parte do mundo, mas nunca me senti confinado a um território. A saída tem custos, claro. E ainda mais numa família pequena. Os nossos dois filhos cresceram sem avós, primos e tios perto. E isso fez‑nos falta a todos.

Que relação mantém?

_Muito intensa e atenta em termos de informação (leio todos os dias os jornais) e com visitas obrigatórias no verão, ao Algarve.

Bruxelas é uma palavra com um enorme peso burocrático, negativo. Não concordará, presumo.

_Essa é uma visão injusta e desequilibrada. Mas aceito que algumas pessoas possam ter uma perceção negativa. No início Bruxelas significava fundos e desenvolvimento. Há que relativizar. E o que fica é uma administração de grande qualidade, à qual se chega através de concursos muito exigentes. Sendo verdade que a maior parte dos funcionários passa toda a carreira em Bruxelas, é falsa e injusta a ideia de que na UE não há noção da realidade nacional. A quantidade de informação sobre os Estados membros é impressionante e os funcionários têm conhecimentos específicos e profundos sobre cada um deles.

O que faz exatamente um funcionário europeu?

_Aplica decisões políticas que são tomadas pelos representantes de cada Estado membro. Ao contrário do que se diz, são decisões democraticamente legitimadas mas num quadro de partilha parcial de soberania aceite por todos como a melhor maneira de promover os seus interesses.

A Europa de Jacques Delors já não existe. Degenerou para o liberalismo, para a obsessão pelos défices e números, para um desinteresse pelas pessoas. Faltam estadistas aos povos da Europa?

_Não partilho da sua visão. Os líderes são o resultado do contexto, são eleitos pelos povos e agem na medida das circunstâncias. A União Europeia no tempo de Delors tem pouco que ver com a de hoje e o mundo desse tempo tem pouco que ver com o atual. A China estava quieta e fechada e a Europa ainda não tinha dado o grande salto do alargamento. É muito difícil transportar grelhas de análise de um tempo para outro. Contesto a ideia de que hoje os líderes são piores. A realidade é mais complexa. Fizemos um alargamento importantíssimo, de grande impacto, passámos a ter uma moeda única, a ter uma política externa comum, aprofundámos de forma muito acelerada os níveis de integração europeia.

Nos dias de hoje, Jacques Delors, François Mitterrand, Helmut Kohl, não poderiam fazer muito diferente dos atuais líderes?

_Tiveram um papel histórico importantíssimo. Trabalhei com Delors, tenho por ele uma enorme admiração, tinha apenas 25 anos quando o conheci e marcou‑me. Mas recuso a ideia de que é possível transferir para hoje personalidades de há trinta anos e pensar que fariam muito diferente. Vivi lá dentro, sei quão difícil é gerir os assuntos, tenho demasiado respeito pelas pessoas que o fizeram e fazem para cair na tentação de dizer «antes é que era bom». E tenho a certeza de que hoje é mais difícil.

Barroso tem o carisma de Delors? Pode admirar a um e a outro sem cair em contradição?

_Sem dúvida. Sou um grande admirador de Delors e de Barroso. Cada um deles fez o máximo que podia e bem – ambos durante dez anos e, como já disse, em contextos totalmente diferentes.

Que imagem achava ele que os portugueses tinham dele?

_Não faço ideia. A nossa preocupação na altura era fazer avançar a Europa num quadro internacional altamente complexo e competitivo. Foram dez anos extraordinariamente difíceis, dos quais eu vivi intensamente os primeiros cinco. Mas talvez ainda seja cedo para fazer o balanço definitivo do mandato do presidente Barroso. Do meu ponto de vista, prestou um serviço enorme à Europa e a Portugal.

O equilíbrio, a sensatez que lhe são reconhecidas já se notavam na infância?

_Creio que a minha mãe dirá que sim. Embora fizesse as minhas asneiras, sempre fui um miúdo normal, sem excessos.

O que foi viver na ilha de Santa Maria, no meio do Atlântico, nos anos 1960? Já a meio caminho dos Estados Unidos.

_Tenho uma vaga noção dos Açores, saí de lá com 9 anos. Lembro‑me do mar selvagem e revolto, do barulho dos navios que encalhavam e chiavam toda a noite. Vivíamos perto do aeroporto – o meu pai trabalhava lá e essa era a razão de lá estarmos. Os aviões ainda não faziam a travessia completa do Atlântico de uma só vez e o aeroporto era muito cosmopolita. Havia um ambiente especial. Lembro‑me do assassínio de John Kennedy e de ouvir falar inglês à minha volta, mas naqueles tempos o meu interesse era jogar à bola.

Havia muita exposição aos estrangeiros. Começa aí a formar‑se a abertura ao que é diferente, ao que é novo?

_Num país muito fechado, pequeno e cinzento, os meus pais eram mais liberais do que o comum. Nunca me disseram para não fazer isto ou aquilo, como também nunca me disseram o que devia fazer. Senti‑os sempre a equilibrarem‑me, mas dando‑me asas. Soube que me competiria escolher o meu caminho. Fui jornalista aos 17 anos e aos 19 já não vivia em casa dos pais. Fui o mais novo em várias funções que exerci. Tinha sempre vontade de fazer mais coisas.

Regressou a Lisboa tinha 9 anos. Como foi a adaptação?

_Fomos para o Porto. Fiz a terceira classe duas vezes – uma em cada cidade – porque tinha começado a primeira aos 5 anos nos Açores (problema de quem nasce em janeiro). Portugal era fechado e o «continente», como lhe chamávamos, ainda mais do que os Açores. Em conferências, sobretudo perante jovens e a propósito da dimensão democrática da UE, refiro frequentemente que têm pela frente alguém que viveu 17 anos em ditadura. Portanto, alguém que sabe do que está a falar. Aos 15 anos, os meus pais ofereceram‑me um curso de inglês de verão em Londres. E para poder sair do país tive de passar por um interrogatório da PIDE. Tremi em frente daquele homem que tentava perceber se eu queria fugir à tropa e à Guerra Colonial.

À qual escapou por um triz.

_Era um pesadelo, e qualquer rapaz não podia deixar de pensar no que lhe poderia acontecer. Felizmente o 25 de Abril chegou a tempo.

No Liceu Pedro Nunes, participa nas movimentações antirregime. Ainda queimou alguns panfletos na banheira.

_Apanhei alguns sustos, sim. No Pedro Nunes, uma grande escola onde fiz bons amigos e fui companheiro de carteira de alguns futuros jornalistas – o João Paulo Velez, grande amigo desde o primeiro ano até hoje, o José Manuel Fernandes, o António Costa Santos e o Nuno Rogeiro. Fugíamos dos contínuos, alguns deles com ligação à polícia política, para uma casa de banho subterrânea para destruir panfletos. Mas a minha participação foi muito modesta e prudente e não tenho sequer a pretensão de ter sido um opositor ativo.

Quando aparece o jornalismo?

_Lembro‑me de me interessar desde muito cedo pelos jornais e pela televisão, pelas notícias. O meu interesse era pelo mundo e pela escrita. Há, aliás, uma grande proximidade entre o jornalismo e a diplomacia.

Como é que conseguiu chegar aos jornais com apenas 17 anos?

_Com o João Paulo Velez, decidi responder a um anúncio para a futura redação de uma agência noticiosa democrática, em 1974. Fomos selecionados e tivemos em Paris quatro meses de formação, com um grupo de trinta pessoas, do qual faziam parte a Maria Elisa, o saudoso Mário Bettencourt Resendes e o Joaquim Vieira, entre outros. Nós éramos os mais novos, os «putos». No regresso, começámos a trabalhar na rádio e na imprensa, nomeadamente no Diário de Notícias.

Lembra‑se do primeiro serviço?

Foi no DN, um incêndio florestal em Belas. Nunca tinha visto um na vida, o calor era insuportável e tudo me pareceu assustador e confuso. Pedi ao fotógrafo – o Estêvão António – que me dissesse o que se fazia habitualmente e, enfim, lá consegui falar com um bombeiro. Saíram meia dúzia de linhas sem assinatura, mas foi a minha primeira emoção jornalística. Não há nada mais excitante do que a redação de um jornal quando se é jovem e se quer conhecer tudo, depressa.

O CAPITÃO BENFIQUISTA PONDERADO

É um benfiquista militante, que foi atleta do Benfica.

_Joguei andebol no Benfica durante vários anos, muito motivado por uma tia minha que achava que eu era muito alto e teria problemas de costas se não fizesse desporto… Não tínhamos uma grande equipa nem fui um grande jogador, devo dizer, mas diverti-me muito. Além disso, tive a honra de entrar no pavilhão da Luz como atleta e capitão de equipa. Inesquecível.

Por que razão o terão escolhido para capitão?

_Sempre fui sério, ponderado, responsável. E era maior do que os outros…

Certinho?

_Não, nunca fui certinho. Em jovem, e tal como todas as pessoas lúcidas com 17 anos, queria mudar o mundo. Conheço alguns certinhos que nunca quiseram mudar o mundo e não lhes acho grande graça. Desconfio das pessoas com certezas. Mas sempre fui um bocadinho mais «crescido», como se dizia na altura, do que deveria ser.