Nasceu em Leiria, tem 29 anos e desenvolveu um adesivo para reparar malformações cardíacas em recém-nascidos. A nova tecnologia pode revolucionar os procedimentos cirúrgicos e contribuir para a qualidade de vida dos pacientes. Formada na escola pública portuguesa, a investigadora Maria Pereira está lado a lado com inovadores saídos das mais reconhecidas universidades nas listas 30 Under 30 da Forbes, divulgadas este mês.

MARIA PEREIRA é licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra e doutorada em Sistemas de Bioengenharia ao abrigo do MIT-Portugal, Maria Pereira vive em Paris, onde investiga ao serviço da Gecko Biomedical, uma empresa privada de dispositivos médicos dedicada ao desenvolvimento e comercialização de adesivos biodegradáveis no campo da cirurgia, sobretudo na minimamente invasiva.

Depois de em agosto do ano passado ter sido distinguida pela MIT Technology Review, do Massachusetts Institute of Technology, como uma das pessoas mais inovadoras numa lista de apenas 35 nomes, esta recente nomeação da Forbes era previsível?

_ Julgo que esta nomeação foi de facto uma consequência do prémio do MIT, o que não quer dizer que fosse esperada. Eu não esperava.

Quando e como ficou a saber da notícia?

_ Um pouco antes de as listas serem publicadas, por telefone. A revista contactou-me.

Qual foi a primeira pessoa a quem contou a novidade?

_ Ao meu namorado. Logo depois, aos meus mentores – os orientadores da minha tese – e às pessoas que colaboraram no projeto.

Quantas pessoas acompanharam o projeto?

_ O núcleo restrito é formado por quatro: o meu orientador de tese, dois professores e eu.

Em que medida este prémio tem importância na sua carreira?

_Ajuda sobretudo a abrir portas. Por exemplo, a Forbes organiza anualmente uma conferência em que participam todos os eleitos. Tenciono aproveitar esse encontro para conhecer pessoas e fazer contactos. Na minha área é essencial criar uma boa rede de contactos.

Em que consiste exatamente o seu projeto?

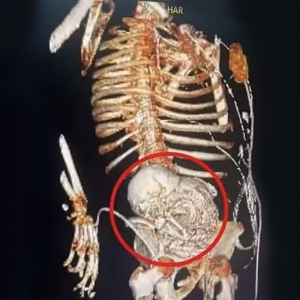

_ Trata-se de biomaterial que pode ser ativado para aderir a tecidos biológicos, mesmo depois de estar exposto ao sangue, tornando-se um dispositivo mais eficaz na reparação de defeitos cardíacos em bébes. Falo de buraquinhos que têm de ser fechados para que se reestabeleça a circulação. Até aqui o procedimento podia ser feito apenas através de uma técnica invasiva, como a sutura, ou usando dispositivos metálicos, não biodegradáveis e suscetíveis de causar erosão.

Em Portugal estimam-se oito casos em cada mil nascimentos, 50 por cento com intervenção cirúrgica. O que é que o seu adesivo traz a esses bébes?

_ Ao fazermos a revisão dos adesivos médicos existentes no mercado, concluímos que todos reagem com o meio, não sendo eficazes, e alguns estão associados a alguma toxidade. No caso deste adesivo estamos a falar de um material elástico, viscoso e hidrofóbico (não é solúvel em água), ativado por um estímulo de luz e com capacidade para aderir ao tecido em ambientes cirúrgicos altamente desafiadores com procedimentos minimamente invasivos.

Como surgiu a ideia?

_ É preciso tapar um buraco, logo faz-se um adesivo. Este foi o primeiro raciocínio. As complicações vieram depois. Foram muitos altos e baixos. Durante um ano experimentámos vários materiais. Falhou–se algumas vezes e nessas alturas há sempre alguém que diz «isto é impossível». Mas só consegue inovar quem gosta de desafios e não tem medo de falhar.

Quanto tempo levou este trabalho?

_ A investigação começou em 2009, em Boston, quando estava na fase inicial do doutoramento, ao abrigo do programa MIT Portugal. A certa altura, o laboratório onde trabalhava, em Boston, foi contactado por um grupo de médicos interessados em resolver de forma mais eficaz este problema. Começámos por avaliar os nossos materiais num dos ambientes mais desafiantes, os problemas cardíacos. Essa parte da investigação, demonstração em animais e estudo de segurança do material, demorou três anos. Em 2013 apareceu então o interesse de investidores e assim nasceu a Gecko, a empresa que licenciou as patentes. Eu fui convidada a juntar-me ao grupo.

O passo seguinte é transformar uma inovação, ainda não testada em humanos, num produto?

_ É isso mesmo, mas estes processos são longos. Estamos agora a proceder a todos os estudos pré-clínicos pedidos pelas autoridades e no final do ano esperamos chegar aos ensaios clínicos. Queremos atingir a clínica no espaço de dois ou três anos e o nosso objectivo é, para já, o mercado europeu. O passo seguinte será alargar esta inovação a procedimentos para lá dos cardíacos.

Será um produto mais caro do que os já existentes no mercado?

_ Não.

Na lista de que faz parte (Cuidados de Saúde), Harvard é alma mater de uma grande parte dos escolhidos. MIT, Stanford, NYU, Yale, entre outras, estão também representadas.

_ Vir de Harvard ajuda, claro, abre bastantes portas, mas não é essencial, e eu, que me formei em Portugal, sou o exemplo disso.

Era boa aluna?

_ Sim, posso dizer que sim. Sempre tive gosto em estudar e sempre fui um pouco perfecionista.

A Forbes também refere custos de formação. Quanto gastou a formar-se?

_ Muito pouco comparado com o que se gasta, por exemplo, nos Estados Unidos. Estudei sempre em escolas públicas. Fiz o secundário em Leiria, na Escola Francisco Rodrigues Lobo, depois fui para a Universidade de Coimbra. Tinha apenas as propinas. O doutoramento no MIT Portugal, repartido entre Boston e Cantanhede – onde está o laboratório do meu orientador português, o Prof. Lino Ferreira –, foi feito com bolsa. Não foram grandes custos.

Desmente aquela ideia feita de que «ir estudar para fora» abre todas as portas e é uma mais-valia.

_Fazer a formação no estrangeiro é importante para alargar horizontes, conhecer novas realidades e estabelecer contactos. Julgo essencial para crescimento pessoal e profissional, mas não essencial para adquirir formação básica de qualidade. Há muitos portugueses a trabalhar na França ou nos EUA, quadros qualificados, pessoas que se formaram em Portugal e que são muito reconhecidos. O nosso ensino é muito bem-visto lá fora. Temos uma boa formação de base. Isso não quer dizer que não seja necessário estar em contacto com o que se faz noutros países, falar com outros investigadores, cruzar informação. E ter vontade de arriscar. Temos muito boa formação, mas falta-nos essa vontade de arriscar. Noto essa diferença quando vejo os alunos do MIT. Eles não têm por objetivo entrar numa multinacional ou numa grande empresa. Não, eles querem criar a sua empresa, nem que isso signifique passar uns meses largos sem ordenado.

E a investigação em Portugal?

_Não está fácil, mas temos excelentes grupos de investigação de renome mundial. Em França, trabalho numa empresa privada.

E vem a Portugal com que regularidade?

_Uma vez por mês. Tenho cá a família e o meu namorado. Mas não é difícil estar fora. Desde miúda que me habituei a ver o meu pai [engenheiro de telecomunicações] trabalhar no estrangeiro.

Qual é o projeto que se segue?

_ Um dos meus objetivos é que boas ideias, grandes ideias, se tornem produtos.

O que queria ser em miúda?

_Sempre gostei muito de ciências. A família e os professores sempre incentivaram essa tendência. E, dentro da ciência, a área da saúde foi e é a minha paixão. Claro que também tive outros interesses desde pequena na área científica. Por exemplo, quis ser astronauta e uma das minhas prendas de anos mais memoráveis de infância foi um telescópio que os meus pais me ofereceram.